作者|陳敏 黃楠

編輯|張子怡

硬氪獲悉,蘇州融速智造科技有限公司(以下簡稱「融速科技」)近日完成千萬元級Pre-A+輪融資,由浙大控股集團旗下基金領投、老股東九合創投跟投。本輪融資將用于新技術研發及商業化落地等方面。義柏資本擔任長期財務顧問。

「融速科技」成立于2020年,主營打印設備、打印服務和軟硬件三大業務體系,作爲一家金屬送絲增材裝備和服務提供商,公司致力于爲航空航天、船舶重工、石油器械、核電水電、新能源等領域提供優質的智能增材制造解決方案。

金屬送絲增材裝備基于DED(定向能量沉積)3D打印技術,通過安裝在機器人多軸臂上的噴嘴沉積金屬絲形式的金屬材料,以電弧、激光、電子束或等離子體等聚焦能源用于熔化材料,然後逐層構建零件。

「融速科技」創始人徐方達本科畢業于哈工大機械工程專業,在英國巴斯大學讀博期間,他以3D打印控制與監測爲研究課題,曾深度參與DED送絲技術的研發,經曆了送絲技術從原型機到工業化階段,具備3D打印在中大尺寸零部件應用的技術能力。

相比于傳統制造,3D打印技術在材料利用率、成本、生産周期等方面優勢明顯。

硬氪了解到,傳統制造需要大毛坯,經過切削、打磨等工序,最終經毛胚所生産的零部件應用在飛機上,材料利用率不到3%。

相比之下,3D打印僅需選擇合適的金屬材料,對毛坯狀態的模型修改,並進行切片路徑規劃,確認相關工藝參數,即可導出打印路徑,材料利用率可提升3-5 倍,實現成本大幅下降。

同時,由于精簡了前期模型反複設計驗證流程,生産速度至少提快1倍。根據相關案例,美國某一零部件采用3D打印技術後,生産周期從2年縮短至2-3個月。

自2007年開始,國內以激光鋪粉技術爲代表的3D打印技術開始發展,然而,盡管這項技術在構建複雜結構方面具有獨特優勢,但其打印速度,尺寸和成本仍然是制約因素,用戶對新技術的需求逐步出現。其中,DED送絲技術在航空航天等領域專家的推動下,于2018年步入迅猛發展階段。

得益于早年間充足的送絲增材技術儲備,徐方達成立「融速科技」,以打印中大尺寸零部件爲生産目標,專注探索電弧增材和激光送絲增材技術,該技術打印出的結構件可廣泛應用于航空航天,船舶重工,石油化工,建築土木等領域。

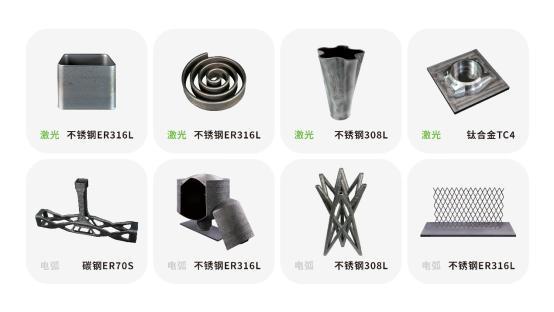

具體到産品方面,「融速科技」電弧增材設備包含S-T-A-R四個系列:面向全自動化工業生産的超越系列S2,面向數字化研發的科研系列T1,適用于複合快速制造的A系列,全面推動航天科技的未來制造系列R1。

電弧增材流程中,後處理環節占據成本和時間的比例較大。爲實現更大幅度的降本,提升制造複雜零部件的能力,「融速科技」基于自研的VEAM多激光同軸送絲增材技術,推出了新一代工業級激光送絲增材平台Robo L1系列,以及科研級Laser One系列,實現更高效率、低成本及批量化制造,以滿足不同領域用戶的更多需求。

核心産品

“在「融速科技」開發激光送絲技術時,國內還沒有這樣的産品,不僅相關器件都無法購買,並且可以參考的文獻較少。在這樣的情況下,「融速科技」自研陣列激光器、打印頭等核心器件,對激光送絲産品多次叠代,最終成功自研質量穩定,能批量實現出貨的産品。”徐方達告訴硬氪。

自研核心器件

同時,「融速科技」自研VEAM多激光同軸送絲增材技術,六束高功率激光可獨立調節,形成定制的能量場,打印精度較高,表面粗糙度高達5微米,免去了電弧送絲的機械處理程序,處理成本也相應大幅下降。

六束高功率激光

目前,「融速科技」存在設備銷售和打印服務兩種模式,其中在激光送絲設備的出貨規模上,激光送絲比重將有望超過50%,未來,激光送絲比重將進一步提升。

3D打印當前主要應用于高利潤率和小批量制造的特種領域,之後隨著傳統行業接受度逐步提高,相關市場規模有望增長迅速。

考慮到3D打印工藝需要一定的熟悉度,「融速科技」一般會在售賣設備的基礎上,額外提供打印服務。

打印服務

與此同時,「融速科技」還推出了全自研軟件管理系統,其功能包括打印路徑規劃和工藝監測,有利于複雜零部件的標准化生産,可以對打印溫度、精度等性能進行實時監控。

目前「融速科技」已支持多達24余種金屬材料打印。未來,「融速科技」將實現更多金屬材料的打印,並提高3D打印工藝、生産效率以及實現設備降本。

團隊方面,「融速科技」核心團隊均來自于國內外知名高校和前沿科技公司,擁有豐富的增材設備、材料、工藝、軟件開發經驗,相關技術人員占比50%以上。