1944年2月15日,朱老總的母親鍾太夫人逝世,終年84歲。

不過在當時,朱家人在老祖母去世後,反複猶豫要不要把這件事情告訴朱老總,畢竟那時朱老總已經擔任了八路軍總指揮,正在前線抗戰。

思來想去,一家人最終還是決定,瞞下這個消息。

一直到半個月後,朱老總的侄子朱理書才寫信告訴三叔。

母親的去世,給朱老總帶來了很大的打擊,盡管鍾太夫人逝世時已經八十多歲高齡,按照舊時傳統的習慣來講,算是喜喪,但朱老總在收到報喪信的那刻開始,仍然痛苦的不能自已,淚水奪眶而出。

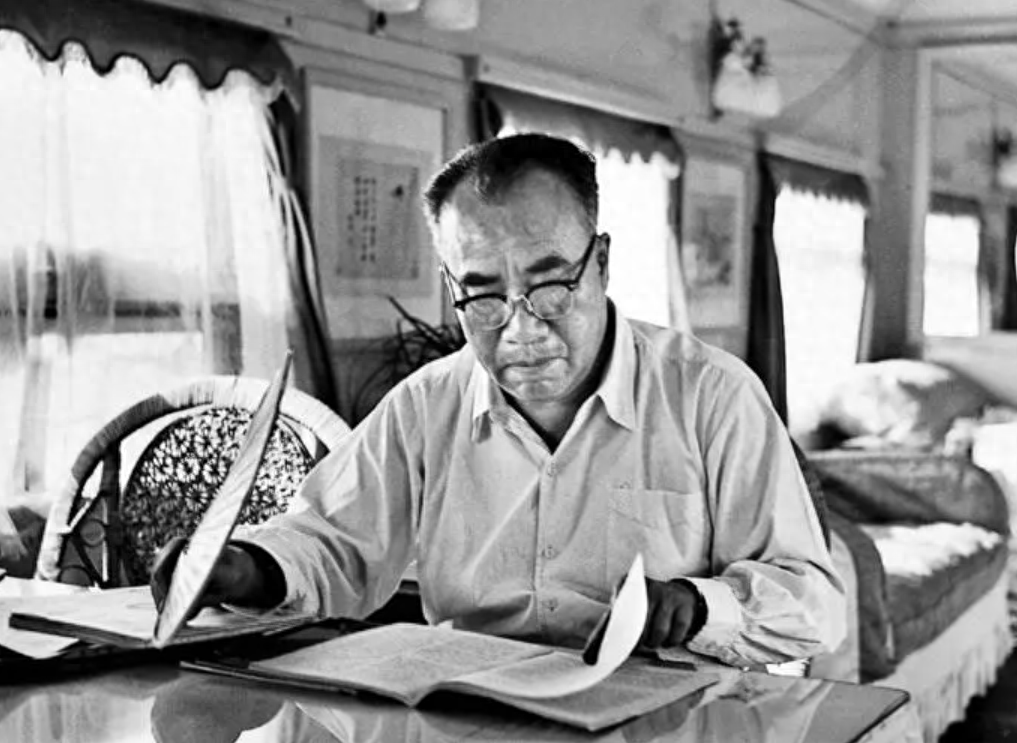

時隔多年後,朱敏在《我的父親朱德》一文中,提到了當年父親收到祖母去世時的的情形:

“爹爹忍不住的悲傷化成了兩行清淚,大顆大顆地從他布滿血絲的眼眶裏滾了出來,滴在灰色軍衣上,前襟留下了一片深色的水漬。”

朱老總的一生雖然無愧于革命,但不可避免的,對家人少了許多關心,上至父母一輩兒,下至子侄一輩兒,可爲了革命勝利,他不得不選擇這麽做。

一根據朱老總撰寫的《回憶我的母親》記載,鍾太夫人一生有十三個子女,但因爲家裏窮,養活不起,所以只留下八個,以後再生下的被迫溺死了。

作爲一個出生于舊時代的女性,鍾太夫人兼具了一個女子最美好的優點。

據說鍾太夫人年輕時生的高大,曾裹過腳但沒成功,後來嫁人以後,便承擔起了全部的家務,勞碌一生,至晚年時反而成了習慣,一天不勞動便感覺不舒服。

據朱老總回憶母親,就在生下他的前一刻,鍾太夫人還在竈台上忙碌,自覺不對勁兒,回到裏屋便生了下來,然後略作休息,就又回到了竈台上。

“母親是個好勞動。從我能記憶時起,總是天不亮就起床。全家二十多口人,婦女們輪班煮飯,輪到就煮一年。母親把飯煮了,還要種田,種菜,餵豬,養蠶,紡棉花。因爲她身體高大結實,還能挑水挑糞。”

就在母親去世前一年,朱老總還收到家裏外甥寫來的一封家書,上面寫著:

“外祖母大人因年老關系,今年不比往年健康,但仍不辍勞作,尤喜紡棉。”

母親堅強的性格極大的影響了朱老總,使得他在後來參加革命以後,無論遇到何種的困難,他也能始終堅持向前。

從朱老總記事起,家裏困窘的局面就沒有改觀過,特別是還時常受到地主的欺壓。

朱老總家在四川是佃戶,租種著地主的地,1895年,地主欺壓佃戶,要求漲地租,因爲辦不到,就在除夕當天,就要逼著全家人退租,迫不得已之下,朱老總一家也只好連夜分散。

即便是過了許多年,朱老總也依然對當年這件往事印象深刻。

不過值得一提的是,即便家裏如何困難,朱老總的父母都沒有丟下一個子女。

那時候,鍾太夫人要下地操勞,實在是無暇顧及子女,只好把他們都丟在田地間,當時朱世蓮夫婦(後來成爲朱老總的養父母)沒有孩子,嫂子劉氏經常提出要幫襯著照顧一兩個,都被鍾太夫人拒絕。

鍾太夫人不願意給嫂子添麻煩,所以也經常真心實意的勸說:

“你們還很年輕,一定會生的,何必那麽著急呢?”

劉氏很感動,後來更是堅定了要幫襯的心思,也打動了鍾太夫人,最終將朱老總過繼過去。

後來抗戰時期,朱老總每回給老家寫家書,信中都要提及兩位母親的情況,並囑托同鄉以及友人幫忙照料。

二也正是在這樣的家庭氛圍中,朱德慢慢長大。盡管他後來參軍入伍,在舊軍隊中一度身居高位,但自始至終,他都沒有如其他舊軍閥、軍官那樣沾染惡習,這都得益于母親的教誨。

朱老總後來回憶自己讀書時的經曆時曾這樣說過一段話:

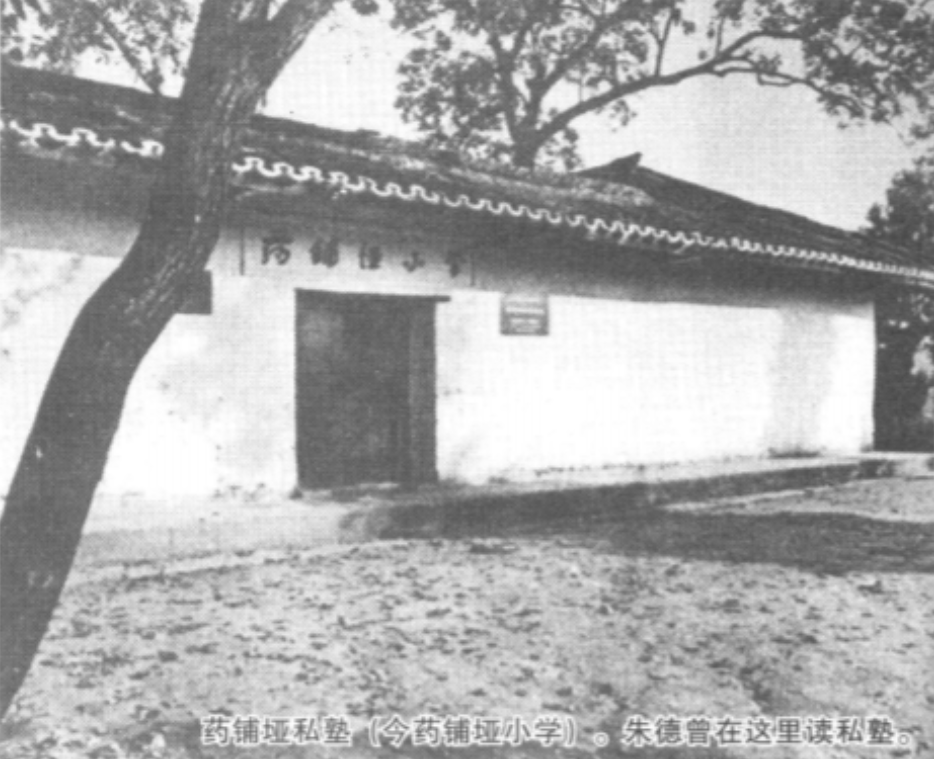

“我是一個佃農家庭的子弟,本來是沒有錢讀書的。那時鄉間豪紳地主的欺壓,衙門差役的橫蠻,逼得母親和父親決心節衣縮食培養出一個讀書人來“支撐門戶”。我念過私塾,光緒三十一年(一九零五)考了科舉,以後又到更遠的順慶和成都去讀書。這個時候的學費都是東挪西借來的,總共用了二百多塊錢,直到我後來當護國軍旅長時才還清。”

不過,朱老總並沒有如父母所期待的那樣投身科舉,而是參軍入伍,成爲一個軍人。

1908年,朱老總從成都學成歸來,在儀隴老家辦高等小學,一年差不多也只有兩三次能回家,然而當時新舊思想沖突的很厲害,朱老總受到了當地守舊鄉紳的排擠,辭職回家。

也就是在家這段時間,成爲後來朱老總陪伴父母最長的時間。

在家務農期間,朱老總隨父親挑糞上山,也不知道是山高坡陡的緣故,還是因爲多年不幹生疏了,朱老總上山過程中不小心跌了一跤,糞澆了自己一身,後來鋤地的時候,總是鋤到自己腳面上,後來是母親鍾太夫人手把手的教他,才讓他又重新掌握了耕地的技術。

不久之後,朱老總收到了同學戴從齡的信,約他一起報考雲南陸軍講武堂,朱老總在明知道家裏會反對的情況下,下定決心要去。

在舊社會中,當兵並不能算是一個很好的出路,因爲過去一直就有“好鐵不打釘,好男不當兵”的說法,然而對兒子的想法,鍾太夫人卻表示了足夠的支持。

不僅如此,朱老總到雲南後,鍾太夫人還時常寫信去問候。

史載:1909年初,朱德考入雲南陸軍講武堂,同年參加了孫中山領導的革命團體——中國同盟會。

據朱老總自己回憶,從1909年參軍以後,他就再也沒有回過一次家,只有在1919年時,曾短暫的將父母接出來(當時朱老總任滇軍旅長),但是父母一輩子辛勞慣了,反而不願意安歇下來,所以就又回了老家,結果在途中,父親病逝,鍾太夫人回到家以後,仍然一如既往的辛勞。

朱老總在滇軍時,一度享有崇高的地位,事實上如果不是後來加入共産黨,堅決參加革命,他完全可以享受更好的生活,但他艱辛在中國瀕臨生死存亡的關鍵時刻,只有中國共産黨才是那一盞指路明燈,所以他的革命經曆,無形之中就要坎坷許多。

特別是到了1927年,大革命失敗以後,朱老總參加了南昌起義,不久之後率領一部分起義隊伍上了井岡山,並逐漸成爲革命的中流砥柱。

從那時起,朱老總同家裏的聯系基本就斷了,直至第二次國共合作,才又取得了聯系。

三鍾太夫人雖然有8個子女,但二子朱代鳳于1905年病逝,長子朱代曆,四子、五子朱代炳、朱代均又早早爲國捐軀,所以家裏只有最小的兒子朱代莊在身邊。

在朱家,鍾太夫人就是定海神針。

鍾太夫人家雖然自己過的貧苦,但總是不忘記接濟身邊的窮苦人家,以至于總受到兒子朱代莊的埋怨,但鍾太夫人卻常說:

“做好事積德,多做善事有好報。”

也因爲受到朱老總的影響,鍾太夫人一家人的生活並不平靜。

1933年,國民黨邊防軍總司令李家钰部下屬一個姓戴的連長駐紮儀隴期間,挖了朱老總家的祖墳,並且還迫害朱家子孫,直至後來紅軍來到儀隴後,境況才好了不少。

可惜好景不長,隨著紅軍作戰失利,不得不踏上長征之路,朱家子孫在儀隴的處境更加糟糕。

1935年,國民黨軍占領儀隴後,地方民團四處出動,殘害紅軍家屬,像朱老總這樣的人家,自然是會被重點針對,朱家子孫被逼的改名換姓,逃離家鄉,淒涼度日。

鍾太夫人與兒子朱代莊幾經幸苦逃到了泸州(據說是在地下黨人掩護下),在朱老總好友戴與齡的掩護下,才僥幸生存下來。

1937年7月,抗戰全面爆發,國共第二次合作,朱老總才試探著給老家寫了封信回去詢問情況,然而得到情況後的他心裏並不好過,因爲在過去十年時間裏,母親吃了太多的苦。

朱老總那時很想回家去探望一下母親,畢竟已經將近20年沒見,但那時八路軍就要開赴抗日前線,朱老總考慮再三,最終沒有因私廢公。

思來想去,朱老總最初想給家裏寄些錢回去,但一模口袋卻是空空如也。

很難想象,一個統帥數萬人馬,堂堂八路軍總指揮,參加革命多年,如今已經年近六旬的年紀,竟然身上掏不出錢來,沒辦法朱老總只好寫信給自己的前妻陳玉珍求助:

“惟兩老母均八十,尚在餓飯中,實不忍聞。望你將南溪書籍全賣及産業賣去一部,接濟兩母。”

爲何要給陳玉珍寫信?

陳玉珍是朱老總第三任妻子,兩人成婚于1917年,當時朱老總妻子肖菊芳生下孩子(即長子朱琦)後不久病逝,周圍人都勸說朱老總再娶一個,經摯友孫炳文介紹,與他的外甥女陳玉珍結婚。

陳玉珍出生于大戶人家,父親陳芳洲在縣城以升制白糖爲業,當年朱老總動身赴德國留學,還是嶽父陳芳洲變賣家産出資贊助的。

可朱老總那時並沒有想到,因爲同他的關系,陳玉珍的家也遭到了國民黨當局摧殘。

1927年4月,蔣介石發動反革命政變,陳玉珍的家産也被查抄,當時國民黨當局甚至逼迫陳玉珍交出朱老總的親屬(朱德生母、養母及侄兒朱理書、朱尚書、外甥許名揚等),還是陳玉珍察覺不對勁,趕緊將他們送到城郊古永庵藏匿。

之後鍾太夫人與兒子逃到了泸州,與陳玉珍也失去了聯系。

也就是說,陳玉珍在收到朱老總的信後,她自己也有心無力。

沒辦法,朱老總只好又寫信給摯友戴與齡,請他出面幫忙,戴與齡收到信後,及時關照了鍾太夫人,這才讓朱老總略感寬心。

從1937年開始,至1944年去世,鍾太夫人過了一段安穩的日子,只是在1938年,朱老總養母劉氏去世,給老太太帶去沉重打擊。

兩位老人至去世,都沒能見到自己挂念一生的兒子。

這件事情後來成爲朱老總一生最遺憾的事兒。

“母親現在離我而去了,我將永不能再見她一面了,這個哀痛是無法補救的。”

鍾太夫人事實上應該算無疾而終,畢竟年歲已經不輕,至去世時他還在竈台上忙碌,只是突然心有所感,認爲不久後必然辭世,朱家子孫們忙著按照老太太的囑咐,洗澡梳頭,包壽帕、穿壽衣、蹬壽鞋。

整個過程間,鍾太夫人一直在不斷地說話,念叨著自己久未歸家的兒子朱德。

鍾太夫人去世後,喪儀安排還算是隆重,畢竟朱老總的名望擺在那裏。只是鍾太夫人去世前留有遺言,不葬入已經准備好的墓室,就葬在屋左側的一棵大松樹下,甚至要求兒孫們不要建墓碑、修墳頭,鍾太夫人擔心自己去世後,會像朱家其他先人們那樣,被國民黨當局刨棺戮屍。

母親的去世,對朱老總的打擊極大,在極度傷心之下,他寫了篇祭文《母親的回憶》(後來改爲回憶我的母親),爲了悼念母親,朱老總連續四十九天沒有刮胡子。

1944年4月3日,延安的《解放日報》發表了朱老總這篇祭文,這篇感人至深的文章,引發了社會各界的關注,當時延安各界紛紛向中共中央提出請求,要求表彰這位英雄母親。

于是在4月10日,在中共中央辦公廳牽頭下,邀請延安社會各界代表一千余人,在延安楊家嶺禮堂爲鍾太夫人舉行追悼會,黨中央領導人毛澤東、周恩來、林伯渠、賀龍等領導人也前去參加大會,並送了挽聯。

在追悼會現場,謝覺哉代讀了朱老總的祭文《回憶我的母親》。

鍾太夫人一生雖然默默無聞,但其言其行卻對朱老總一生成長有很大的影響,所以鍾太夫人實在無愧于一個英雄母親的稱謂。