春風拂面,萬物複蘇。

在這個充滿生機與希望的季節裏,全國兩會如期召開,代表們齊聚一堂,爲國家發展建言獻策。在衆多飽含民生關切的提案中,教育無疑是焦點之一。

全國政協委員洪明基的一則建議,更是引發了廣泛關注和熱議。

他提出,建議將我國基礎教育時間從12年縮短至9年,小學5年,初高中各2年,19歲大學畢業,讓年輕人能夠提前進入社會,擁有更從容的人生選擇。

同時,他還建議用人單位和企業聯合辦大學,根據社會需求編寫教材,讓教學內容與時俱進。

洪明基的建議一石激起千層浪,在輿論場上引發了一場關于教育改革的大討論。

支持者認爲,這一建議切中時弊,直指當前教育體系的諸多弊端,是解決社會問題的良方;而反對者則擔心,如此顛覆性的改革勢必會帶來諸多風險和不確定性,實施起來困難重重。

縱觀洪明基的建議,不難發現其出發點正是爲了回應社會關切,破解教育難題。衆所周知,在當今中國,教育已然成爲壓在無數家庭頭頂的一座大山。

從學前教育到高等教育,從校內學習到校外培訓,教育投入幾乎成了每個家庭的頭等大事。然而,沉重的教育負擔並未換來理想的教育質量,反而催生了一系列社會問題。

教育之所以成爲社會之痛,根源在于長期以來形成的唯分數論、唯升學論的應試教育導向。

在這樣的指揮棒下,學生們被迫卷入無休止的內卷化競爭,家長們也不得不投入大量時間和金錢,陪伴孩子奔波于各種補習班和培訓班。

然而,過度的應試教育非但沒有提高學生的綜合素質,反而扼殺了他們的創造力和想象力,導致學用脫節、社會適應困難等問題頻發。

洪明基提出縮短基礎教育時間,正是希望通過減輕學生和家長的壓力,爲年輕人的成長發展贏得更多喘息之機。

試想,如果學生19歲就能大學畢業踏入社會,無疑能夠擁有更充裕的時間去探索自我、規劃人生,在結婚生子之前就有了相對明確的職業方向,這對于個人發展和社會進步而言都是有益的。

況且,我國目前婚育年齡偏大、出生率持續走低已經成爲不爭的事實,適當縮短學制,讓年輕人能夠更早地投身社會,無疑有助于緩解這一問題。

當然,教育改革絕非易事,涉及方方面面的利益調整和制度重構。如何在確保教學質量的前提下壓縮學制?如何重塑師資隊伍,適應新的教學模式?

如何調整高考選拔機制,保障教育公平?這些都是改革過程中無法回避的難題。但正如洪明基所言,教育必須根據時代需求而變革,唯有如此,才能培養出真正適應社會發展的人才。

事實上,圍繞教育改革,此次兩會湧現出諸多真知灼見。比如,全國人大代表、湖北恩施高中教師張瓊麗就建議取消普通高中學生已選6門高考科目的學考,以減輕學生和家長的壓力。

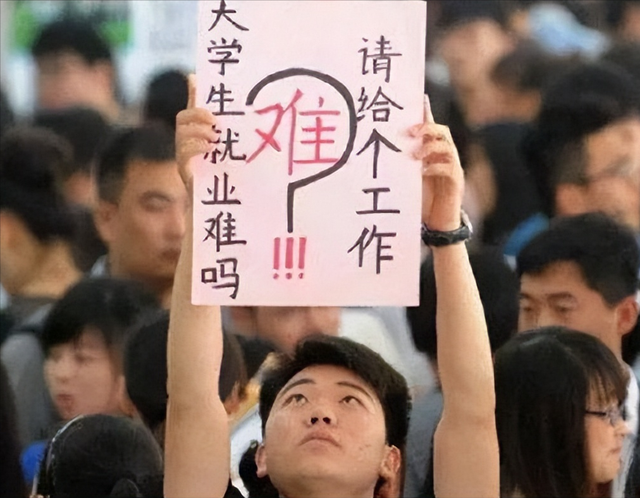

上海科技館館長、政協代表倪閩景則提出,建議所有單位都拿出崗位給大學生,幫助他們盡快適應社會。雖然後一項建議遭到不少質疑,但也從側面反映出大學生就業難已經成爲社會頑疾,亟待破解。

歸根結底,洪明基提出的企業與大學聯合辦學的設想,可謂一語中的。長期以來,我國高校與企業在人才培養方面缺乏有效對接,導致大學生難以學以致用,企業也難覓合適人才。

如果能夠加強産教融合,讓企業參與到人才培養的全過程,讓高校專業設置與市場需求精准匹配,那麽大學生的就業問題必將迎刃而解。

教育關乎國家發展,教育改革勢在必行。縱觀世界發達國家的發展曆程,無一不伴隨著教育變革的身影。

從德國的雙元制職業教育,到美國的通識教育,再到日本的終身教育,無不體現出教育模式必須與時俱進、因時而變的規律。

而今,面對新時代、新形勢、新任務,我國教育改革也到了不進則退、非改不可的關鍵時刻。

春天是播種的季節,教育的春天同樣離不開全社會的耕耘。讓我們以洪明基等代表的建議爲契機,凝聚改革共識,厚植教育沃土,用智慧和汗水共同培育祖國的未來。

我們堅信,在以習近平同志爲核心的黨中央堅強領導下,在億萬人民的共同努力下,教育強國的美好願景終將成爲現實,教育必將成爲中華民族偉大複興的強大引擎!