在1856年《巴黎和約》簽署後,沙俄面臨著前所未有的地緣政治挑戰。這份和約不僅剝奪了沙俄在黑海的軍事存在,還迫使其放棄了在巴爾幹半島的領土野心。

正如俗語所說,“屋漏偏逢連夜雨”,沙俄在國際舞台上一敗塗地,迫切需要轉變其戰略方向以恢複國家的力量和威信。

亞曆山大二世,這位被曆史稱爲“解放者”的沙皇,深知“騎虎難下”的困境,決定將目光轉向資源豐富且較爲脆弱的東方地區——中亞。

沙俄的軍事擴張迅速展開,如同“餓虎撲食”,紛紛吞並了中亞的多個地區,包括浩罕汗國、布哈拉汗國和希瓦汗國。這一系列軍事行動不僅極大地擴展了沙俄的疆域,也爲其提供了寶貴的戰略深度和資源。

然而,國內的農奴制度成爲制約沙俄進一步發展的枷鎖。亞曆山大二世深谙“內強敵弱才能外強中用”的道理,于是在1861年實施了曆史性的農奴解放改革。

這一改革不僅釋放了數百萬農奴的生産潛力,還通過贖買土地的政策,巧妙地將地主的利益與國家的發展需求相結合,實現了“溫水煮青蛙”的社會轉型。

農奴們獲得了自由,但同時也背負了沉重的債務,這使他們成爲了沙俄經濟建設中不可或缺的一部分。

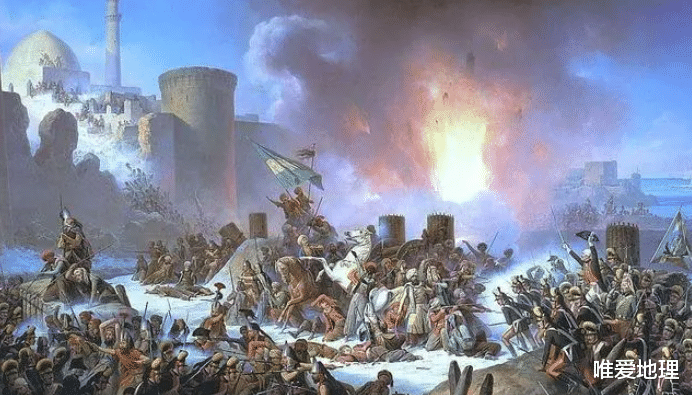

第十次俄土戰爭的過程與結果隨著沙俄向東方的擴張穩步推進,國內的力量也得到了顯著增強。這時,巴爾幹半島的局勢爲沙俄提供了新的機遇。

1877年,巴爾幹地區的民族運動愈演愈烈,塞爾維亞、黑山和羅馬尼亞等地區紛紛起義反抗奧斯曼土耳其的統治。

沙俄抓住這一有利時機,以保護斯拉夫兄弟的名義,對奧斯曼土耳其宣戰,意圖一舉扭轉在《巴黎和約》中遭受的屈辱。

戰爭迅速展開,沙俄軍隊采取了迅猛的攻勢。主要戰役分布在多瑙河流域和巴爾幹山脈,沙俄部隊展現出驚人的戰鬥力。

尤其是在翻越險峻的巴爾幹山脈後,沙俄軍隊與當地的起義軍聯合,對奧斯曼軍隊發動了幾次關鍵性的攻擊。正如俗語所說,“衆志成城,其力斷金”,這種聯合作戰大大削弱了奧斯曼的防禦能力。

戰爭以沙俄的全面勝利告終,1878年初,雙方簽署了《聖斯特法諾和約》。這份和約對奧斯曼帝國的領土完整性造成了巨大的打擊。

根據和約,奧斯曼不僅需要承認塞爾維亞、黑山、羅馬尼亞的完全獨立,還要賦予保加利亞廣泛的自治權,並且割讓部分領土給沙俄,這些領土包括重要的戰略地點和資源豐富的區域。

這一系列的領土和權力的割讓,實際上標志著奧斯曼在巴爾幹半島的影響力急劇下降,而沙俄則顯著擴大了其在東歐的勢力範圍。

國際反應與戰後調整盡管《聖斯特法諾和約》初步確立了沙俄在巴爾幹半島的主導地位,但英國和奧匈帝國對此感到極度不安。如俗語所言,“強鄰是難以安睡的枕頭”,他們擔憂沙俄的擴張將威脅到自己的地緣政治利益。

英國特別擔心沙俄控制君士坦丁堡會威脅到其地中海航線的安全,而奧匈帝國則擔心沙俄的增強會削弱自己在巴爾幹地區的影響力。

在這種壓力下,1878年柏林會議被召集,以重新審視《聖斯特法諾和約》。在這個國際舞台上,俾斯麥扮演了關鍵的調解者角色。

正如他自己所說,“最好的外交策略是用最好的劍來支撐”,他利用普魯士的軍事力量作爲後盾,促使各方接受妥協。在他的斡旋下,《柏林條約》應運而生,大大削弱了《聖斯特法諾和約》中沙俄所獲得的優勢。

根據《柏林條約》,大保加利亞被分割爲幾個較小的單位,沙俄被迫退讓了部分戰略領土,並喪失了通過博斯普魯斯海峽自由航行的權利。

沙俄的這些讓步,雖然看似是“割肉止血”,但實際上是出于對英國海軍實力和奧匈帝國地區影響力的忌憚。沙俄決策者深知,“甯爲玉碎,不爲瓦全”的道理,選擇在合適的時刻做出讓步,以避免全面的國際孤立和可能的更大沖突。

最終,沙俄的放棄君士坦丁堡不僅是對國際壓力的屈服,也是一種戰略上的審慎考量,以保全國家的長遠利益和地區穩定。

這一決策雖然在短期內看似是一次失敗,但從長遠來看,它避免了可能的更大災難,體現了“留得青山在,不怕沒柴燒”的智慧。