月球以其獨特的魅力陪伴著地球,爲我們的生活帶來無盡的啓示和想象。然而,據天文學家觀測,我們每天所看到的月球正在以每年3.8cm的速度悄悄地離我們遠去。這個看似微小的變化,卻在宇宙的漫長歲月中積累成驚人的距離。

3.8厘米,對于我們日常生活中的尺度來說,幾乎可以忽略不計。但是,當地球的曆史被拉長到46億年時,這個微小的距離變化就顯得格外顯著。月球與地球的距離在幾十億年前就已經開始悄然增加,如果按照這個速度計算,每1億年月球就會遠離地球約4000km,相當于地球直徑的三分之一。

月球的形成大約可以追溯到45億年前,這意味著在過去的四十多億年裏,月球已經逐漸遠離了地球。這個距離的變化雖然微小,但在宇宙的尺度下卻具有深遠的影響。月球的遠離不僅改變了地球的引力場,還可能對地球的氣候、潮汐等自然現象産生影響。

那麽,月球的遠離對地球生命意味著什麽呢?首先,月球的引力對地球的自轉速度起著穩定作用。如果月球繼續遠離,地球的自轉速度可能會發生變化,進而影響到地球的氣候和生態環境。月球的遠離還可能影響到地球的潮汐現象。潮汐作用對海洋生物和沿海地區生態系統具有重要影響,月球遠離可能導致潮汐幅度減小,進而影響到這些生態系統的穩定。

月球的遠離還可能對人類的生活産生深遠影響。月球作爲地球的唯一自然衛星,一直是人類探索宇宙的重要跳板。月球的遠離可能會增加人類探索月球和太空的難度和成本,對人類的太空探索事業産生一定的阻礙。

月球自古以來就引發了無數人的好奇與想象。這顆距離我們最近的天然衛星,它的存在不僅爲夜空增添了一抹亮色,更在地球生命的演化中扮演了重要的角色。那麽,月球究竟是如何形成的?它又是如何隨著時間的推移而發生演化的呢?

月球的形成,科學家們提出了多種假說,其中最爲廣泛接受的是“大碰撞說”。根據這一理論,大約在45億年前,地球剛剛形成不久,一顆與火星大小相當的天體以極高的速度撞擊了地球。這次撞擊産生的巨大能量使得大量物質被噴射到了太空中,這些物質在地球的引力作用下逐漸聚集形成了月球。這一假說得到了衆多證據的支持,包括月球岩石的成分、月球與地球的同位素比例等。

月球的演化史則是一部宇宙級的奇妙旅程。在月球形成之初,它的表面溫度極高,岩漿四溢,形成了廣袤的月海和衆多的火山。隨著時間的推移,月球的表面逐漸冷卻固化,火山活動也趨于平靜。然而,月球並未就此沉寂,它的表面不斷受到來自太空的小天體撞擊,形成了大小不一的撞擊坑,這些撞擊坑成爲了月球表面最顯著的特征之一。

在月球演化的過程中,地球對月球的引力作用起到了關鍵作用。地球的引力不僅使月球繞地球運動,還導致了月球表面的潮汐力作用。這種作用使得月球自轉速度與繞地球公轉速度相等,從而使得月球總是以同一面對著地球。此外,地球對月球的引力還導致了月球內部的潮汐摩擦,這使得月球的自轉速度逐漸減慢,未來月球的自轉周期可能會與繞地球公轉周期相等,從而形成一種名爲“潮汐鎖定”的狀態。

月球的演化還受到了太陽風等太空環境的影響。太陽風是由太陽釋放出的帶電粒子流,它們撞擊月球表面,使得月球逐漸失去了大氣層和水分。因此,月球表面呈現出一種極端幹燥、寒冷的狀態,這與地球生機勃勃的表面形成了鮮明的對比。

盡管月球的演化曆程充滿了曲折與變化,但它依然爲我們提供了豐富的科學信息和無盡的探索空間。月球岩石的研究揭示了太陽系早期的物質組成和演化曆史,而月球表面的撞擊坑則爲我們提供了了解地球和其他行星表面過程的寶貴資料。

此外,月球作爲地球的近鄰,也成爲了人類探索宇宙的重要跳板。自20世紀60年代以來,人類已經成功實現了多次載人登月任務,對月球進行了深入的科學考察。未來,隨著科技的不斷發展,人類還將在月球建立長期駐留點,開展更加深入的探索和研究。

月球,這個地球的忠實伴侶,不僅以其靜谧的月光和優雅的天體運動吸引著我們的目光,更以其對地球的深遠影響塑造著我們的生活和世界。其中,最具影響力的因素之一就是月球的潮汐作用。這種作用不僅深刻影響著我們地球的水循環和大氣循環,更與地球自轉速度的變化息息相關。

潮汐,這一自然界的奇妙現象,其實是由月球引力引起的。月球引力對地球水體的牽引,使得海洋水面發生周期性的漲落,這就是我們所熟知的潮汐現象。然而,潮汐的影響並不僅限于海洋,它同樣作用于大氣層,對地球的氣候和天氣模式産生著重要影響。

值得注意的是,月球的潮汐作用對地球自轉速度的影響。月球的引力作用使得地球自轉速度逐漸減慢,這是由于地球自轉的能量在長期的潮汐摩擦中逐漸被消耗。然而,當月球離開地球的時候,地球受到的潮汐力會減弱,這反而會導致地球自轉速度加快。

近年來,科學家們發現地球自轉速度確實在加快。據觀測,早在2020年,地球自轉速度就已經開始加快,這一年也成爲了地球近50年以來自轉速度最快的一段時間。具體來說,2020年7月19日這一天,地球自轉速度比以往快了1.46毫秒。這是人類自有記錄以來最短的一天。

雖然這1.46毫秒的時間變化對我們人類的生物鍾和大部分生活規律不會産生太大的影響,但對于一些高精度的科學儀器來說,卻可能産生巨大的影響。例如,通信、電力和導航等系統,都可能因爲地球自轉速度的變化而受到影響,出現一定程度的波動和誤差。

因此,月球的潮汐作用不僅關乎海洋的漲落和氣候的變化,更與地球自轉速度的變化緊密相連,從而影響著我們的生活和科技發展。月球的存在,無疑爲我們的地球增添了一份神秘和魅力,同時也提醒我們,宇宙中的每一個天體都在以其獨特的方式,塑造和影響著我們的世界。

月球的潮汐作用,作爲地球生態系統和科技發展的重要因素,正逐漸受到科學家們的深入研究。

在數十億年的演化過程中,地球與月球形成了一種微妙的平衡。月球的引力牽引著地球的海洋,創造出壯觀的潮汐現象,而月球的磁場也在一定程度上影響著地球生物的生理活動。然而,如果月球突然開始遠離地球,這種平衡將被打破,地球生命將面臨前所未有的挑戰。

月球的引力是地球潮汐的主要驅動力,一旦月球開始遠離,潮汐的力量將逐漸減弱,直至消失。這將導致海洋生物的生活節奏被打亂,許多依賴潮汐變化進行繁殖、覓食和遷移的海洋生物將面臨生存危機。隨著時間的推移,海洋生物鏈將被破壞,大量物種可能因無法適應新環境而滅絕。

除了對海洋生物的影響外,月球的遠離還將對地球的氣候産生影響。月球的引力作用在一定程度上穩定了地球的自轉軸,使得地球的氣候變化相對穩定。然而,隨著月球的遠離,地球自轉軸的穩定性將受到威脅,極端氣候事件將更加頻繁和劇烈。這將給地球生態系統帶來巨大壓力,許多物種可能因無法適應極端氣候而滅絕。

從人類的角度來看,月球的遠離也將帶來一系列問題。月球的磁場對地球生物的精神活動具有一定影響,一旦月球遠離,人體可能會出現生物鍾紊亂、睡眠質量下降等問題。這些問題將影響人類的生理健康,甚至可能導致一些精神疾病的發病率上升。

月球與地球的關系並非一成不變。科學家通過研究月球岩石和地球地質記錄發現,月球在過去數十億年裏曾逐漸遠離地球。這意味著地球生命已經曆過多次月球遠離的考驗。然而,與過去不同的是,現代人類社會的發展已經對地球生態系統造成了巨大壓力。如果在這個關鍵時刻月球突然開始遠離,地球生命將面臨前所未有的挑戰。

爲了應對這一潛在危機,我們需要加強對月球和地球關系的研究,了解月球遠離對地球生態系統的影響機制和速度。同時,我們還需要采取措施減緩地球生態系統的壓力,提高生物多樣性和生態系統的穩定性。這包括減少溫室氣體排放、保護自然環境、促進可持續發展等。

我們還需要關注月球遠離對地球磁場和地質活動的影響。月球的引力作用在一定程度上穩定了地球的自轉和磁場,一旦月球遠離,地球磁場可能會發生變化,對地球生物的生理活動産生影響。同時,月球的遠離也可能導致地球地質活動的增強,如地震、火山噴發等。這些變化將對地球生態系統産生深遠影響,需要我們密切關注和應對。

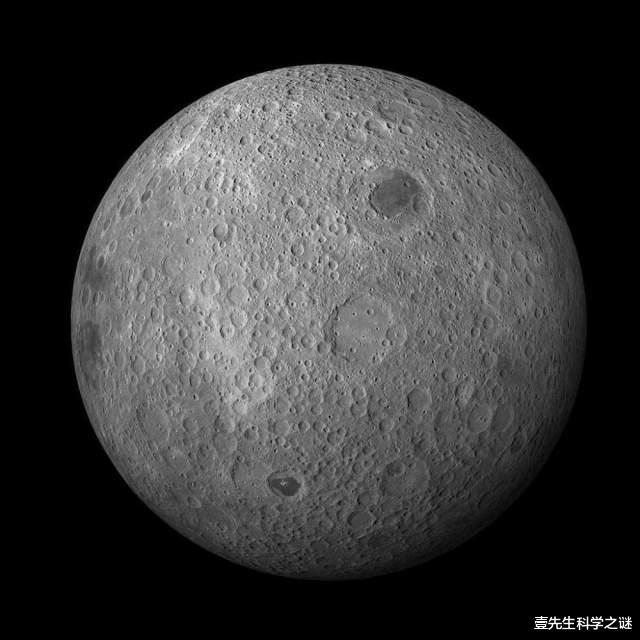

當科學家們細致地分析探測器傳回的月球背面圖像時,他們驚訝地發現,這片人類鮮少涉足的區域,早已被無數的隕石撞擊得破敗不堪。這些隕石,每一次砸向月球,都在無聲地訴說著宇宙的暴力與無情。

月球背面的隕石坑,是宇宙曆史的印記,也是月球堅韌不屈的見證。它們有的寬廣而深邃,仿佛可以吞噬一切;有的則小而密集,如同月球背面的麻子。每一個隕石坑,都是一次隕石與月球的激烈碰撞,是月球承受壓力的印記。

想象一下,當這些隕石以驚人的速度沖向月球時,它們的沖擊力是如此的強大,足以在月球表面留下深深的印記。而這些印記,就是我們現在所看到的隕石坑。它們有的呈圓形,邊緣清晰;有的則呈不規則形狀,仿佛被多個隕石同時撞擊。這些隕石坑的大小也不一,有的直徑可達數十公裏,有的則只有幾米寬。

月球背面的隕石坑,不僅僅是月球表面的傷痕,更是宇宙對月球的考驗。月球,作爲地球的守護神,用它堅韌的表面承受了無數的隕石撞擊,保護了地球免受這些致命傷害的侵襲。每一次撞擊,都是月球對地球的默默守護,是月球對地球的深深愛意。

想象一下,如果這些隕石直接砸向地球,那麽地球的表面將遭受怎樣的破壞?生命體又怎能在這樣的環境下生存?月球的存在,爲我們阻擋了這些致命的傷害,讓我們能夠在地球上自由快活地生存。

月球背面的隕石坑,是月球的榮耀與驕傲。它們見證了月球的堅韌與不屈,也讓我們更加深刻地認識到月球對于地球的重要性。月球,這位無言的守護者,一直在默默地保護著我們,讓我們能夠在地球上安然生存。

當我們仰望星空,看到明亮的月亮時,不妨想一想,那明亮的月光下,隱藏著多少隕石坑,記錄著多少宇宙的曆史。月球,這位守護神,用它默默的方式,爲我們承受了無數的壓力,保護了我們的家園。

自古以來,月球就以其獨特的魅力吸引著人類的目光。從最初的肉眼觀測,到如今的深空探測,人類對月球的探索曆程充滿了驚奇與發現。

在古代,人類只能通過肉眼觀測月球。古人通過對月球表面明暗變化的觀察,描繪出了月相的變化規律,爲後來的天文學研究奠定了基礎。同時,許多古代文明都留下了關于月球的神話傳說,如中國的嫦娥奔月、古希臘的塞勒涅女神等,爲月球增添了神秘色彩。

隨著望遠鏡的發明,人類對月球的觀測進入了一個新的階段。天文學家們通過望遠鏡觀測月球表面,繪制出了更爲精確的月球地圖。這些地圖詳細記錄了月球表面的山脈、峽谷、撞擊坑等地形地貌,爲後來的月球探測提供了重要參考。

20世紀中葉,隨著航天技術的飛速發展,人類開始將無人探測器送往月球。1959年,蘇聯發射的“月球2號”成爲人類曆史上第一個撞擊月球的探測器,開啓了月球探測的新篇章。隨後,美國相繼發射了“徘徊者”、“勘測者”等無人探測器,對月球進行了詳細的探測與研究。這些探測器不僅拍攝到了月球表面的高清照片,還發現了月球的磁場、重力場等重要信息。

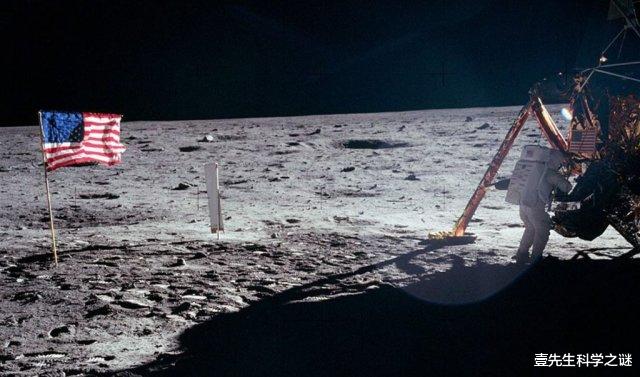

1969年,美國阿波羅11號宇航員尼爾·阿姆斯特朗和巴茲·奧爾德林成功登上月球,成爲人類曆史上第一批踏上月球表面的人。這一壯舉不僅實現了人類千百年來的夢想,也開啓了載人月球探測的新時代。在接下來的幾年裏,美國又相繼實施了多次阿波羅載人登月任務,爲月球探測積累了豐富的經驗。

隨著載人登月任務的完成,人類對月球的探索逐漸轉向更爲深入和長期的目標。例如,建立月球基地、開采月球資源、進行月球科學研究等。這些設想不僅展示了人類對月球未來的美好憧憬,也爲月球探測提供了更爲廣闊的探索空間。

進入21世紀,隨著航天技術的不斷進步,人類對月球的探索再次掀起高潮。各國紛紛開展月球探測任務,如中國的嫦娥系列、印度的月船系列等。這些探測器不僅繼承了過去的探測成果,還采用了更爲先進的技術和手段,對月球進行了更爲深入的探測與研究。

同時,國際合作也成爲月球探測的重要趨勢。例如,國際月球村計劃旨在建立一個國際性的月球科研站,爲各國提供一個共同研究和開發月球的平台。這種合作模式不僅有助于推動月球探測技術的進步,還有助于增進各國之間的友誼與合作。