——《台灣電影史話》讀後感

1978 年周令剛自組飛騰電影公司,出品創業作《歡顔》,生産不少知名影片,請宋存壽執導的《我歌我泣》、《候鳥之愛》,及李力安執導的《明天只有我》、《誰是無業遊民》,題材、手法都算新穎,因爲票房慘淡卻血本無歸,這幾部影片幾乎把飛騰弄垮。

飛騰只得轉變方向,往電視圈發展,並于90年代轉赴大陸,在北京懷柔區建成當時中國北方最大的影視基地,拍攝了《江湖奇俠傳》、《保镖》、《少年英雄方世玉》等20多部電視連續劇,成爲當時的精品電視劇供應商。2003年,被覃輝、覃宏的星美集團收購,改名爲“星美小鎮”。

1984年徐楓成立湯臣電影公司,致力于歐美電影市場開發,借參加各種國際性影展,擴大中國電影的影響力和市場。後來依靠《滾滾紅塵》、《霸王別姬》等優秀影片爲自己貼上了精品的標簽。

高仕公司成立于1984年,高仕董事長周乃忠,在黑白兩道交遊較廣,事業包括酒廊、餐廳、投資公司等,"一清專案”時,受“掃黑”波及人獄,使高仕業務一度停擺。

1988年周乃忠出獄,高仕又重振旗鼓拍片,完成《老科的最後一個秋天》、《魯冰花》、《客途秋恨》等,是台灣少數堅持不拍攝媚俗商業電影的電影公司。

周乃忠明白地告訴手下及爲其拍片的導演,高仕拍片是爲了以電影提升高仕的文化形象,用來包裝高仕的其他相關行業,因此高仕拍攝的影片,以品質第一,至于賣座與否則爲其次,這在台灣民營的電影公司中是經營動機較爲奇特的一家。

正當台灣內部的電影環境呈現欣欣向榮之際,外部環境卻悄然發生了變化。

1973年菲律賓禁映華語片,柬埔寨規定華語片須配柬埔寨語對白,印尼也宣布征繳台灣電影稅金 10萬元,以抑制武俠片及文藝片的大軍壓境,這些對台灣獨立制片的發展形成或大或小的影響。

其次電視、錄像帶媒體的崛起,尤其盜錄錄像帶泛濫 MTV 視聽中心林立,造成電影觀衆大量流失。港片在技術及拍攝上手法突飛猛進,吸引了台灣觀衆,改變了觀衆的選片結構。

到了1986年,香港電影再次以強勢的占領姿態出現在台灣,大衆傳播媒介甚至出現出現越來越多“傾向香港、檢討台灣”的文字。

這種壁壘分明的意識形態,以及藝術電影、商業電影之爭,已明顯地使輿論界最初一致擁護台灣新電影的立場嚴重分裂。

一批新電影的工作者與忠實支持新電影的文化界人士,爲新電影找尋出一個代替性的稱呼,名爲“另一種電影”。

1988 年2月10日,爲了抵抗港片強大的沖擊和海外市場的競爭,詹宏志、陳國富、張華坤、侯孝賢、楊德昌、吳念真、朱天文等人成立“合作社”電影公司,展開台灣本土電影的自救行動。

他們希望以此形式向企業界尋求拍片資金,並籌劃開拍4部影片:《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》、《流氓世家》、《舞狂》等,分別由侯孝賢、楊德昌、陳國富、方育平執導,以實踐1987年提出的“電影宣言”(也叫“另一種電影”宣言)。

80年代末期以來與大陸第六代導演相對于的新生代新電影(又稱呼新新浪潮或第二波新電影)

1989 年開始爲進一步支持本土電影,台灣推行一年一度的“國片制作輔導金”,本來是每年編列30000 萬元新台幣的預算,用來輔導10 部台灣影片的制作,每部影片補助額度以新台幣300萬元爲限。

獲選輔導影片的投資公司,必須先行支付全部制作費,然後才能從輔導金取得額外的300萬元,借以減少該片在發行上可能遭受之損失。該片如果在台灣發行成成功,有盈余,須繳回30%,作爲基金會運轉的基金。要是影片發行失敗,該筆輔導金就不必歸還。

在如此利好政策下,在美國苦尋拍片機會長達6年之久的李安,由“中影”以《推手》申請輔導金,一舉得到成功。

接著,李安連續以《喜宴》、《飲食男女》和《少女小漁》(投拍時改由張艾嘉導演)成爲輔導金的“四連霸”,他以輔導金電影作基礎成功進軍國際影壇。

另一位依靠輔導金提拔而成名的導演是蔡明亮。1992年由“中影”和嘉禾合作替他的電影導演處女作《青少年哪吒》申請輔導金,此片參加東京國際影展的“青年導演競賽”,獲得銅櫻花獎,使蔡明亮一舉成名。

後來蔡明亮再以《愛情萬歲》再獲輔導金,在威尼斯國際影展榮獲金獅獎。蔡明亮的新作《河流》兩度申請輔導金1000萬元。他自組公司開拍的新作《洞》,再獲輔導金,打平了李創下的紀錄。

同時爲了應對觀衆口味的變化加快,市場的更加細分,和以前的大公司包攬制作、發行、上映一條龍産業鏈不同,中小型電影公司,甚至個人工作室紛紛出現。

1983年,侯孝賢、陳坤厚、許淑貞等人因合作《小畢的故事》,而合組萬年青公司,負責人爲張華坤,成爲中小型電影公司的起始。

獨立公司都有兩三部影片出品,如侯孝賢的侯孝賢電影社有限公司、楊德昌的原子影視傳播有限公司,萬仁的萬仁電影有限公司,李佑甯的中國點子電影事業月股份有限公司,以及80年代後期脫穎而出的,黃玉珊的黑巨傳播事業股份有限公司、葉鴻偉的鍾地電影事業有限公司等。

或者是個人工作室類型,比如李道明的多面向藝術工作室、賴聲川夫婦的表演工作坊、徐小明的徐小明電影有限公司、王小棣的稻田電影工作室、符昌鋒的十月影視有限公司、焦雄屏(影評家兼制片)的吉光電影有限公司、吳念真的吳念真影像文化事業股份有限公司、張作骥的張作骥電影工作室等。

當然,通過不斷的整合重組,也出現了大的制片公司,90年代最重要的就是邱複生的年代影視。

邱複生出生于台灣南部屏東,原本以制作廣告、出版娛樂雜志爲業,經由中南部強人楊登魁等人的支持,由南到北,逐步建立全省錄影帶的勺發行管道。

之後不斷介入相關上下遊産業鏈,包括:年代國際公司,年代影視公司、歡樂無線公司、新峰電影公司、日盛育樂公司、年代電腦售票系統、福隆制作公司、和盛電腦公司、無線聯意制作公司、年代商場10個方面,

後來在1988年正式成立年代影視公司,放眼大陸和世界影展,經營衛星電視他投資大陸、台灣、香港有名氣的導演拍新片,參加國際影展,賣給兩岸電影版權和海外電影市場。

在1989年,投資3000萬元新台幣,由侯孝賢導演的《悲情城市》,獲第 46 屆威尼斯影展最圭影片金獅獎。 1992年請大陸張藝謀導演的《大紅燈籠高高挂》(鞏俐主演),獲得奧斯卡最佳外語片提名,還在美國創下中國電影的票房佳績(260萬美元)。

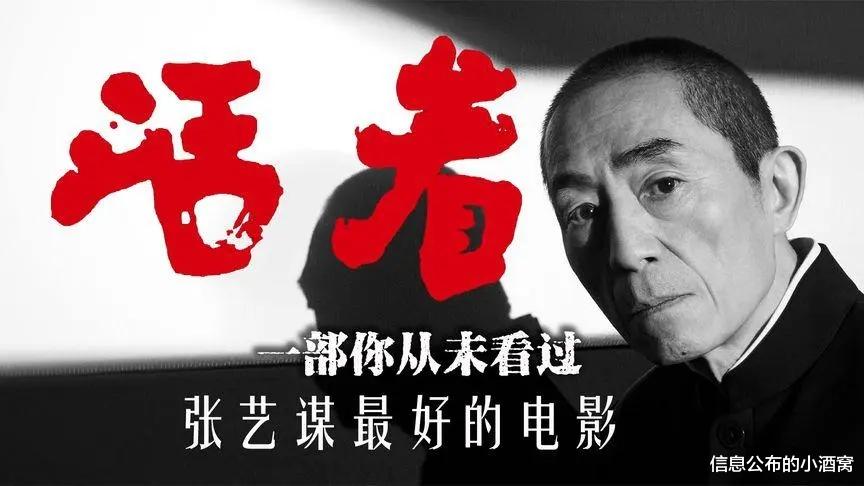

1993年投資五六千萬,讓侯孝賢拍攝《戲夢人生》,又獲得1993年第46屆戛納影展評審團獎。1994年再度投資張藝謀導演《活著》,在第47屆戛納國際電影節上獲得了評委會大獎、最佳男演員獎等獎項。

可算是“流水的電影節,鐵打的年代影視”,不僅部部精品,充分整合港台陸三地影視資源,也爲中國電影打開了國際知名度,

1993年邱複生還與楊登魁合作的新峰電影公司,支持李連傑出走嘉禾,成立自己的正東(香港)電影有限公司,1995、1996年獨資或合資拍了5部香港片,也獲得了《方世玉》、《方世玉2誰與爭鋒》、《太極張三豐》、《中南海保镖》、《精武英雄》等影片在台灣的發行權。

此外江文雄的雄威影業,呂木村的協和影視,徐立功的縱橫國際影視,焦雄屏的吉光電影也多立足本土,爲台灣電影不斷輸送養分。

除了這些專業的電影制作人,80年代後期台灣多位電影明星,“演而優則導”,或者更進一步成立自己的制片公司。

“抗日名將”孫元良的兒子秦漢(孫祥鍾)導過《情奔》和《鐵血勇探》,技巧也不比一般的導演遜色。

金馬影帝王冠雄在演了數十部電影後,自組桦梁影業公司、名冠電影公司等,自編自導《七步幹戈》、《大紐約華埠風雲》。

到了90年代,飛越長城、飛越黃河壺口瀑布的台灣傑出特技演員柯受良,主要與香港的藝能影業合作,執導了《咖喱辣椒》、《亞飛與亞基》、《正牌韋小寶之奉旨溝女》、等。

台灣影壇“大哥大”柯俊雄在演出了二百多部電影後,1973年自組鴻達公司,出品了《心蘭的故事》,導演過《大阿哥》、《彩雲片片》影片。1981年再組太元公司,自導自演《我的爺爺》,讓張艾嘉登上了金馬影後的寶座。

書中對台灣電影的介紹,基本到2000年左右截止。進入新世紀後,台海關系時好時壞,總體趨向緊張,兩地的電影也始終爲實現真正的融合,而近期隨著美國爲首的流媒體資金大舉進入,台灣電影遇到了比以前日本片入侵和港片入侵,更嚴峻的形勢。

細數台灣電影,先天在高壓環境中艱難求生,中期在外片入侵中左支右绌,後期在前途未明中踽踽獨行,能保留住自己的一方特色,已屬不易。

(已完結)

—————————————

每天更新幹貨內容,文章原創、資料搜集不易,承愛打賞點贊收藏關注!!!