萬衆期待的神舟十八號飛船,4月25日晚上8點59分發射,葉光富、李聰、李廣蘇三人要在太空待六個月。

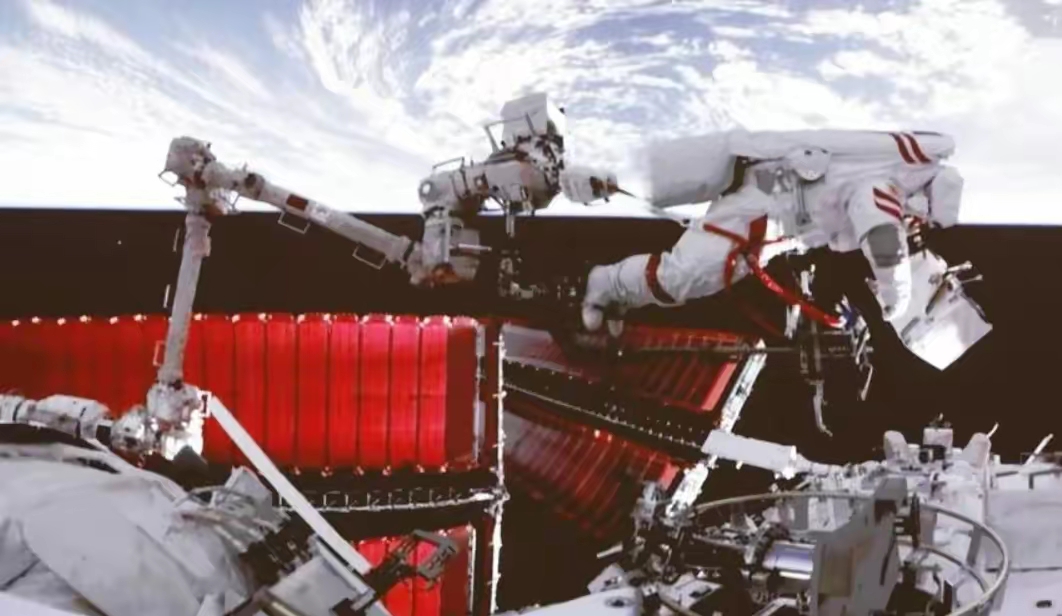

期間他們將進行兩到三次出艙行走,有一個非常重要的任務,就是給空間站的外殼,安裝更多的裝甲,增強對空間碎片的防護能力。

咱們空間站好好的,爲什麽突然要安裝新的裝甲呢?

因爲我國空間站目前面臨的安全防護問題,已經越來越嚴重了。

第一個艙段——天和核心艙,是2021年4月底發射的,到現在剛好三年了。

這三年以來,我國空間站遭遇了多次空間碎片的撞擊,太陽翼上面有撞擊破損,神舟十七號兩次出艙,都是爲了修複破損。

什麽是空間碎片呢?

我們來看2021年新華網給出的官方定義,空間碎片是指地球軌道上或者再入大氣層的一切已經失效的人造物體,俗稱“太空垃圾”。

這個定義非常嚴格——是人類産生的。

像是宇宙中本來就存在的天然隕石,雖然也可能會撞擊空間站,但它們不屬于空間碎片。

目前太空所有的人造物體當中,只有10%是處于正常工作狀態的航天器,比如衛星、飛船、空間站。

剩下的90%,都是空間碎片。

可以說,世界上最大的垃圾場,就在我們頭頂,每時每刻都在天上飛。

空間碎片主要有四種:失效航天器、火箭殘骸、操作性碎片,還有解體碎片。

比如曆史上發射的絕大多數航天器,燃料用完了就等于失去控制,就屬于失效航天器,占太空中所有人造物體的12%。

發射衛星的最後關頭,星箭分離,燃燒完畢的末級火箭並不會直接掉下來,而是會留在軌道上,這就是火箭殘骸,這類碎片占比8%。

火箭在太空飛行過程中,産生上千度高溫和強烈振動,再加上太空環境惡劣,這時可能有一些碎片脫落;

或者衛星釋放的時候,爆炸螺栓點火,也會産生碎片。

這些因爲人類技術手段的原理性限制,在航天活動中無法避免的碎片,就叫操作性碎片,占了8%。

失效航天器、火箭殘骸、操作性碎片,這三種碎片如果在太空中碰撞,就可能會解體,産生大量新的碎片,這就是解體碎片,占比高達60%,是最多的一種。

除了這四種主要的碎片,還有一小部分碎片産生的原因難以統計,就歸類爲異常碎片,占比2%。

根據全世界航天機構的觀測統計,截止到2021年,已經觀測到的、大于10厘米的空間碎片大約有23000個,估計還有7000個沒有被觀測到,總數量有3萬個。

1厘米到10厘米之間的碎片,更難被觀測到了,只能估計一個數量,大約是90萬個。

而小于1厘米的碎片,數量才是主力,至少超過了1億個。

這麽小的碎片在我們生活中可能很不起眼,但是在太空,就完全是可怕的殺手,因爲它們都是以接近第一宇宙速度飛行的,比一般子彈的速度快了一個數量級。

這張照片,是國際空間站的加拿大機械臂,上面有一個直徑幾厘米的洞,就是被一個幾毫米的空間碎片打出來的。

這還好只是打在了機械臂上,如果打到了空間站的核心區域,可能就會導致漏氣失壓,破壞設備,運氣差一點甚至可能直接殺死航天員。

國際空間站在太空二十年了,太陽能電池板已經是千瘡百孔,有幾百個撞擊點了,大部分是被灰塵那麽大的空間碎片和微隕石撞出來的凹痕,但還有一些是被打穿了。

中國空間站也遭到了多次撞擊,太陽翼發生破損。

有一個細節,神舟十六的三位航天員當中,有兩位是飛行工程師、載荷專家;

而神舟十七的三個人都是解放軍飛行員出身,這樣的用人可能就考慮到了維修任務很艱巨的因素,兩次出艙任務時間都達到了8個小時,就是爲了檢查、修複這些撞擊點。

這次神舟十八的三個人,也都是飛行員出身,李廣蘇之前是飛殲10C戰鬥機的。

這樣的人選安排,可能也有空間站防護方面的考慮,因爲神舟十八任務期間將進行兩到三次出艙,主要就是爲了給空間站增加防護裝甲。

有一種說法,說我們的空間站就像是在槍林彈雨裏飛行,雖然有一點誇張,但如果人類不采取措施減少空間站碎片,過不了多少年就真的是這樣了。

地球雖然沒有天然的光環,但是現在已經有了兩個太空垃圾帶,一個在2000公裏以下的低軌道上,還有一個在36000公裏的同步軌道上,這兩個地方是空間碎片最密集的地方,它們就是地球的“光環”。

尤其是最近幾年,美國率先打造了一個星鏈,截止到今年3月已經超過6000顆,未來將超過20000顆。

我經常看到有人說太空很大很空曠,說不要誇大星鏈碰撞的風險。

但是星鏈這種規模的發射,已經大幅增加空間碎片的風險,這是不容忽視的事實。

太平洋已經有一個上千公裏的“垃圾大陸”了,如果我們不盡早采取行動,等到空間碎片的撞擊風險無限增加,那可真是物理意義上的作繭自縛了。

但是很遺憾,目前人類能采取的措施很有限,這是技術水平決定的。

只要沒造出太空電梯,人類依靠化學火箭進入太空,就是避免不了制造碎片。

比如說Space X獵鷹9號火箭,雖然說它是可以重複使用的,但它是一種兩級火箭,只有第一級能夠回收,第二級火箭把衛星送到太空以後,也是沒有辦法回收的。

針對空間碎片,我們現在只能做三件事:一是盡量減少碎片的源頭,比如改進火箭的材料技術,尤其是爆炸螺栓這樣的火工品,改進工藝可以大幅減少操作性碎片的産生。

二是主動防禦,2016年6月我國發射了“遨龍一號”空間碎片主動清除飛行器,成功進行了空間碎片的探測、識別、跟蹤和操作試驗。

未來我國航天器可能使用激光之類的手段,在軌清理高威脅碎片。

三是被動防護,惹不起我躲得起;

躲不起我扛得住。

我國空間站目前已經采取了5個被動防禦措施:第一,用雷達、光電設備等追蹤手段,提高空間態勢感知,提升對低軌小目標的精確預報能力,優化碰撞預警和規避的流程,減少反應准備時間,虛警率也降低了30%。

前兩年美國太空軍操作星鏈衛星兩次逼近中國空間站,導致我們進行機動規避,以後估計也少不了這種事情。

第二,對空間站的外觀進行高分辨率的光學檢查,之前是航天員用手拿相機拍一遍,今年增加了一個功能,就是用機械臂抓取高清相機拍攝,這樣航天員就不用出艙了。

第三,增加防護裝甲。

其實我們空間站外殼本來已經有一層裝甲的,但目前看來還不夠,還得加。

根據現有的碰撞數據分析,判斷空間站容易遭受撞擊的薄弱環節,研制新的防護裝置,從神舟十八開始執行,首次把新的裝甲材料送上去。

這句話意味著後續神舟十九、二十,都可能要把增加裝甲作爲任務之一了。

第四,給空間站安裝了新的撞擊泄漏監測和定位系統,哪裏漏氣了可以第一時間報警定位,航天員可用于故障處置的時間增加了五倍,不行了就坐神舟飛船緊急撤離。

第五,我國在載人航天官網上定期向全世界發布空間站的軌道參數,與其他航天國家建立飛行安全溝通機制。

空間站就像是公海上的船只,大家都記得“銀河號”事件吧,道理是一樣的,如果沒有足夠的實力,空間站也會被霸權主義攔截,他們是幹得出來這種事情的。

好在我們現在實力強大了,有能力維護太空資源的安全使用。

我們希望和平利用太空,但是和平只存在于導彈的射程之內,手裏沒劍跟有劍不用,是兩碼事。

祝願神舟十八三位航天員在太空一切順利!