台灣花蓮地震後,就看到“七大晶圓廠或損失百億”這樣或者類似的報道。

這引起了我的好奇——按理來說半導體生産的或者類似的科技企業一定會采用減隔震技術來保護,到底是隔震減震技術失效了還是工廠設計的時候爲了省錢而設計安全余量不夠呢?

之前一直沒有時間探尋,周六周日剛好來研究一下,填補一下自己好奇心。

根據一些資料顯示:

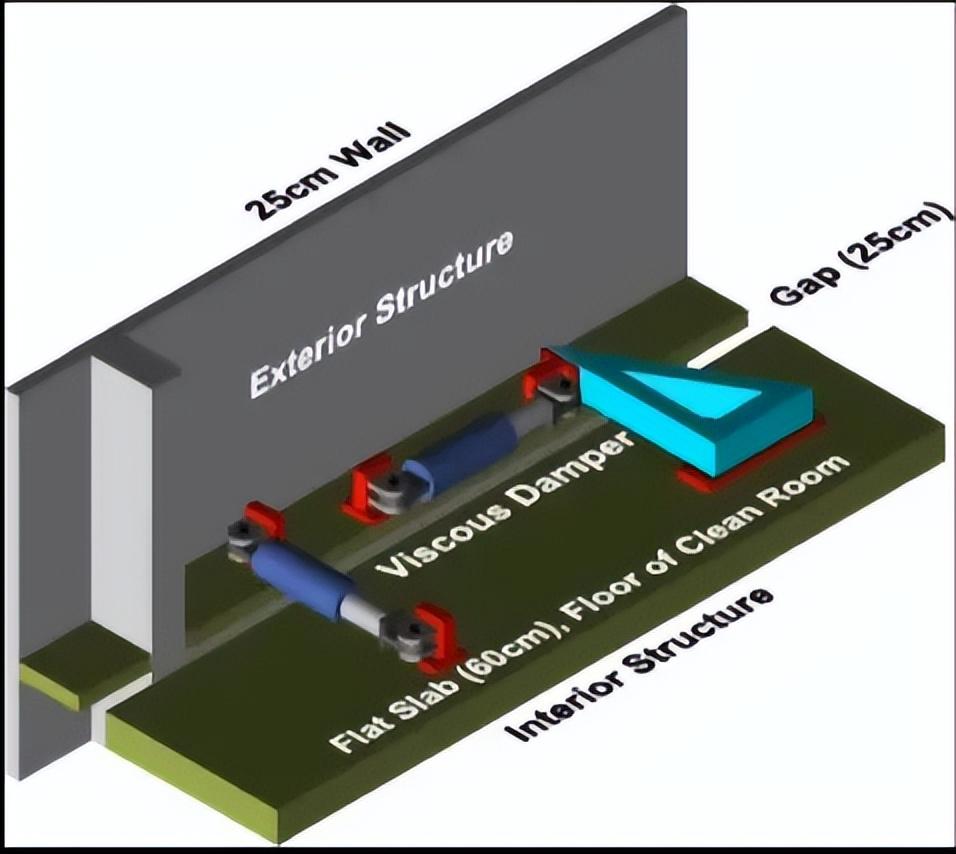

晶圓廠的核心是柔性保護在殼子裏面的,這樣通過建築的隔震以及隔振地板、隔振平台、吸音牆壁等多層隔離,可以保證最大限度地減少附近汽車或者其他震源的振動,當然這也包括地震的防護。

工廠構造示意圖

工廠構造示意圖

室內隔振示意

在1999年的新竹地震中,台積電工廠建築的結構沒有損壞,主要是外牆瓷磚和內牆産生了裂縫。

90%的井式半導體處理設備(3米高)因爲又高又薄,所以在1999年的地震中普遍出現了“問題”,包括:設備的元件損壞以及批量處理的晶圓片的掉落。

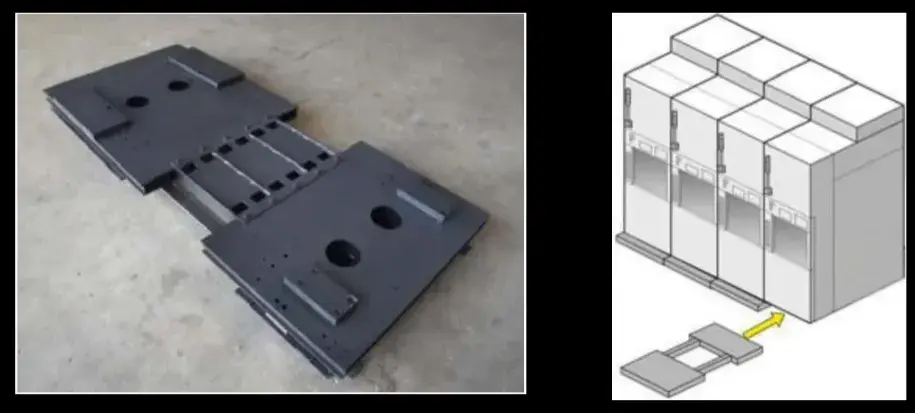

而後,爲了提高隔振的安全富余量,大量的隔震/振地板被安裝到設備的下方來解決之前出現的問題。這些隔震/振地板很多是滾珠、滾軸或者滑軌的結構,能盡可能地減少高挑的設備在地震中的鞭梢效應。

除了生産環節損壞以外,地震中晶圓損壞的一個主要原因就是在震時的存儲環節。晶圓在運輸過程中通常被存儲在特制的容器中,在等待進入後續環節時這些容器被集中存放在非常高的鋁制“貨架”上。地震時,難免就出現貨物掉落或者碰撞等情況。

而後,人們改裝了“貨架”,在貨架上安裝了固定裝置和阻尼器,進而減少震動以及晶圓半成品/産成品的掉落。

2016年台南發生6.4級地震,兩個附近的晶圓工廠的地面加速度達到了8度0.30g,12萬片晶圓的交貨延遲了近50天,造成了大量的損失。

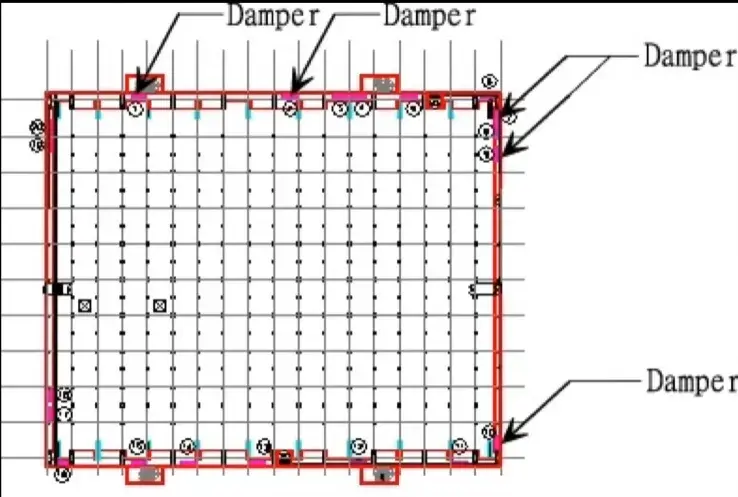

爲了進一步提高安全余量,人們開始研究更好的阻尼器布置方案,對工廠設施所需的阻尼器進行更新換代(如下圖所示)。

在工廠的核心以及殼體之間也進一步加裝了粘滯阻尼器。

黏滯阻尼器可以配合隔震系統,吸收更多的地震能量。

可以說,現代意義的晶圓工廠從頭到尾全部使用了整體減隔震解決方案。以後要建設晶圓工廠或者類似的科技類生産研發中心,也肯定要使用整體減隔震解決方案,只是根據設計標准,安全余量有不同而已。

與此同時,和傳統隔震建築一樣,晶圓的工廠也升級了隔震建築專用柔性的管道系統,從而用來保證持續的“供水、供電、供氣......”。

晶圓加工會使用氫氟酸等危化品,因爲有異常震動自動鎖止閥門和收集池處理系統的存在,一般也不會出現類似的泄露。

那麽問題來了!用了減隔震技術,就一定能保護晶圓工廠不受地震損失嗎?當然不能!

首先,沒有一種技術,現在沒有,未來也沒有,能做到面對地震時百分之百的“免傷”;

再次,隨著人們對各類芯片的精度、功能、性能等無止境的追求,晶圓變得“越來越敏感”,對生産&研發環境振動的要求只會越來越苛刻,原來不是瓶頸的問題可能逐步成爲了瓶頸;

其次,最重要的是,對晶圓工廠造成最大損失的原因,實際上在晶圓工廠以外。

比如地震及其余震會造成給晶圓工廠供給的電力中斷,而這種斷電時電壓的突然下降,就像我們突然拔電腦插頭會對運行中的電腦或多或少造成損傷,晶圓工廠則更爲敏感。

備用電源可能是大家都能想到的方案,但是晶圓工廠所用的電力是不可想象的海量,所以備用電源顯然很難持久。停電後,工程師通常需要等待回複穩定供電後才能全面評估工廠的運行狀態和損失情況。因爲生産精度的要求,很多的在制品晶圓不得不丟棄,並且還需要至少2-3天來修理、調試和校准設備...

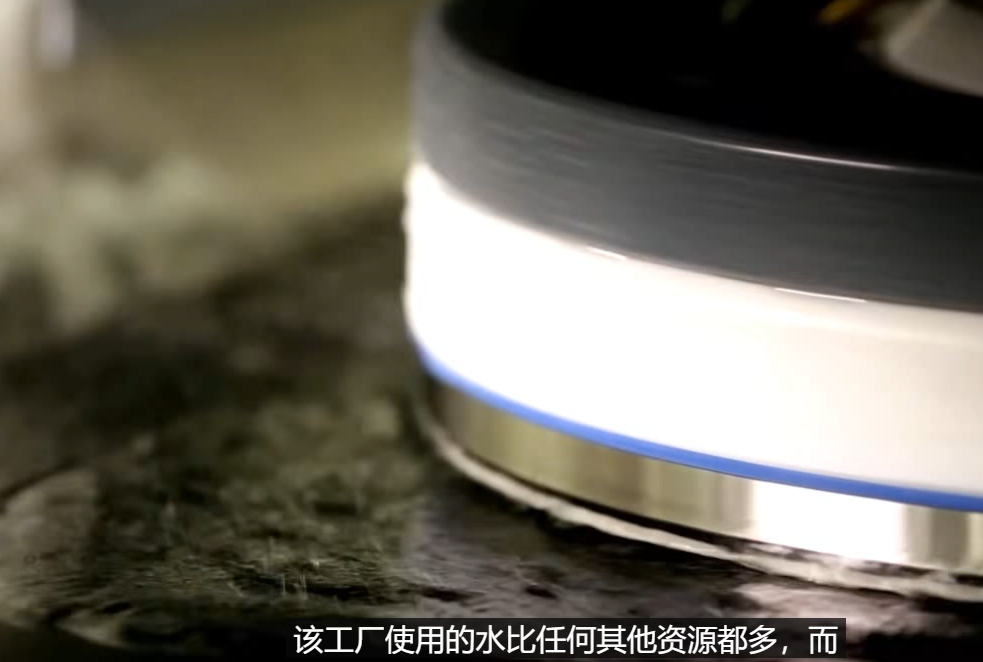

另外,電力並不是晶圓工廠唯一需要的配套資源,晶圓工廠所需要的高質量配套資源可能比我們想象的多得多得多!

所以,地震後就成九成以上的損失是因爲外部基礎設施配套資源(電力等)中斷以及生産交付業務中斷造成的,而非地震直接造成的物理損壞。

那麽要做得更好,我們是不是應該把配套的基礎設施都逐步用減隔震整體解決方案保護起來呢?是不是這樣就能保證晶圓工廠的持續運作?答案是肯定的!

進一步來說,咱們國家目前正在加快發展新質生産力,新質生産力指的是具有高科技、高效能、高質量特征,符合新發展理念的先進生産力質態,像晶圓廠類似的的高科技企業都是屬于新質生産力的範疇。

所以顯然隨著我們國內對新質生産力發展的推動,未來對于這類工廠/機構/設施以及配套的基礎設施、生命線工程等的減隔震需求會出現爆發式增長。 (上述提到的減隔震是泛指,包括傳統建築的柔性防震的隔震和減震技術,也包括振控控制、震振雙控等振控相關技術)

個人觀點,僅供參考,以上內容如有不妥,請不吝指正。

注:上述配圖來源網絡,如有侵權,請聯系刪除。