2024年2月,國際知名廣告公司TBWA的文化情報部門Bacslash發布了《Edges 2024》趨勢報告。這份報告通過41個關鍵詞,深入探討了全球範圍內正在微妙發生著的41個文化轉變,爲讀者提供了一個從文化角度觀察未來全球重大轉變的窗口。

影視産業觀察有側重性地編譯了其中與文娛産業緊密相關,或能夠爲文娛節目、紀實影像的創作,以及文旅項目的策劃提供啓發的部分。我們相信報告中探討的、正在進行中的深層次文化轉變和思潮的湧現,能夠給國內創作者以啓發,幫助其創作出洞悉時代脈搏的作品。

本文重點探討科技的發展對社會産生的影響。當下,人工智能正在成爲一股不可忽視的創造力,被運用在廣告、出版、音樂、食品飲料、購物等各行各業。與此同時,數據的價值更加凸顯,如何避免過度的日常數據收集、死後又如何處理數字資産,成爲了新的問題。從創建逝者的數字人版本、提前規劃葬禮,到將實體墓地轉向數字化,一系列實驗性舉措,代表著人們正在發生的思維轉變。

人造創造力(Artificial Creativity)

人工智能正在成爲一股不可忽視的創造力,它突破了人們想象力的界限,讓大衆成爲了創造者。人工智能被運用在廣告、出版、音樂、食品飲料、購物等各行各業,隨著以往人們對創造力的觀念被打破,創意所有權問題、人工與人工智能的價值以及創作過程的珍貴性都在受到質疑。

Make It More

ChatGPT的新玩法“make it more”在全球掀起熱潮,並正在將AI圖像創作推向極致。其工作原理如下:用戶要求AI生成一幅圖像後,通過連續的提示增強其特定方面,例如讓一碗拉面變得越來越辣,直到AI生成的圖像達到極致——辣到讓世界著火的荒謬程度。其它引發熱議的例子包括:讓健美運動員的肌肉越來越發達,讓瑞士變得“更加瑞士”等等。這一趨勢正在證明,人工智能的想象力不存在極限。

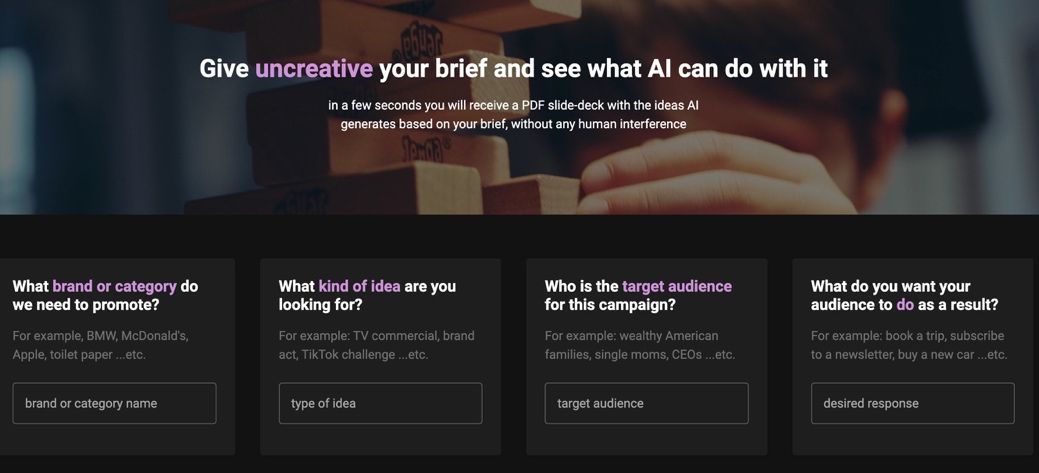

非創意機構

2023年1月27日,一款名爲“The Uncreative Agency(非創意機構)”的人工智能工具上線,引起了廣泛的國際關注和媒體報道。這是由全球創意網絡 DDB發起的、世界上第一家由人工智能驅動的全自動創意機構。其使用流程相對簡單:用戶提交一份簡單的一句話簡介,該工具在幾分鍾內就可以制作出獨特的創意提案——無需任何人工幹預和其它成本。非創意機構上線五天內獲得一萬兩千名用戶,並且已被世界上一批最著名的品牌以及規模最大的廣告公司采用。雖然它提出的創意尚未得到任何獎項認可,但正在證明AI有潛力成爲創意構思過程中有用(且更加實惠)的合作夥伴。

AIGC標簽

在一些平台完全禁止AIGC(人工智能生成的內容)的同時,也有很多平台正在制定規則,以確保AI在創作中的作用得到明確的體現。例如YouTube和TikTok 如今都要求創作者給人工智能生成的內容貼上標簽,尤其是那些看起來很真實的內容。在出版界,數百本以ChatGPT爲作者的電子書充斥著亞馬遜等平台,引發了文學界的嚴重抵制。因此,亞馬遜也在要求作者在自行發布“人工智能生成”或“人工智能輔助生成”的文字內容時加以說明。

文字轉音樂

在可將文本轉化爲圖像和視頻的AI工具被大衆所熟知後,將文本轉化爲音樂的工具也正在向我們走來。2023年5月,谷歌發布了一個實驗性的AI工具MusicLM,它可以根據用戶的文本和聲音提示創建原創歌曲,並滿足用戶對歌曲中使用的樂器、流派和所表達情感的定制要求。目前,爲了避免增加人們對Deepfake(深度僞造)音樂的擔憂,MusicLM不會生成任何具有特定藝術家或人聲的歌曲。但盡管如此,一些人仍然認爲MusicLM在“學習”其他藝術家的作品時,已經侵犯了音樂版權,這一爭論也是音樂界目前熱議的話題。

未來主義風味

人工智能可能沒有味蕾,但這並不能阻止食品飲料公司相信它能想象出未來的味道。爲慶祝其成立150周年,德國啤酒品牌Becks推出了世界上第一款人工智能制造的啤酒。AI不僅被用于生成啤酒的配方和名稱,還被用于設計其徽標、容器和廣告活動。同樣,可口可樂也和AI共同創造了其最新的神秘口味Y3000,它象征的是3000年時可口可樂的味道。

夢想産品生成器

人們在網上購物時,常對想購買的商品只有模糊的想法,但不知道從哪裏開始搜索。谷歌爲此開發了一個人工智能工具,用戶在購物時輸入他們正在尋找的産品的描述,該工具就可根據提示生成虛構産品的圖像。然後,用戶可選擇最接近他們理想中産品的圖像,並立刻購買與之類似的實際産品。除了提供個性化在線購物體驗外,從該工具獲得的搜索數據還可以激發全新的産品設計靈感。

數據爭奪戰(Data Rush)

數據免費的時代即將結束。隨著監管的收緊和權力向利于用戶的方向轉移,我們將看到模糊的隱私政策的終結,和一個更加正式的數據交換經濟時代的開始。在這個時代中,數據被賦予了無可爭議的價值,人們從一出生就開始擁有自己的數據。如何避免過度的日常數據收集、死後又如何處理數字資産,成爲了新的問題。

社交媒體的免廣告訂閱

在歐洲,Meta用戶現在可以選擇每月支付12.99歐元,以取消浏覽Facebook和Instagram時出現的廣告,這是對人們是否願意支付費用以擺脫“數據饑渴”的廣告商的最大規模測試。該訂閱的推出旨在解決歐盟對Meta數據收集過程的擔憂。需要明確的是,支付訂閱費的用戶仍然會被收集同樣數量的數據。Meta只是不會使用這些信息來展示廣告。批評者稱,這只是一個爲更大的問題分散注意力的手段,即該公司從一開始就收集了過多的個人數據。但從其他平台的經驗來看,無廣告選項可能會受到廣泛歡迎。例如,截止到2022年底,約有8000萬人訂閱了YouTube允許免除廣告的高級版會員,TikTok也是目前衆多在測試免廣告訂閱的應用之一。

死後數據處理

根據一項全球調查,有52%的人擔心誰可以在他們死後訪問自己的數字資産和賬戶,但只有33%的人爲此真正采取了一些措施。這意味著數以百萬計的人的社交媒體賬戶、數字貨幣、創意作品、電子郵件和照片都有可能在他們去世之後被遺忘或被盜。不過好消息是,越來越多的遺産規劃師和企業開始關注這個問題。例如在線平台Keylu提供了一個用戶可以集中地、安全地存儲和管理所有重要在線資産的位置,從而確保自己的數字資産和信息最終落入可信賴的人手中。

日常數據收集

放棄我們的數據隱私權已經成爲現代生活的一種代價。從智能音箱到健康追蹤設備,我們逐漸習慣了爲了個性化服務和便利而交出數據,這推動了一個每年獲利超過2270億美元的行業。如今,人們想要避免數據收集已經非常困難,這在將來可能更甚。隨著物聯網的擴展,將有更多的設備監控我們生活中更隱私的部分。例如商店試衣間裏的智能鏡子,根據排便分析做出飲食建議的馬桶,甚至是測量大腦活動的VR頭戴設備。當然,所有這些數據跟蹤肯定會帶來一些實際的好處,但爲了安心地享受這些好處,我們需要對誰可以訪問我們的數據,以及他們如何處理這些數據掌握更大的發言權。

顛覆死亡(Death Undone)

人們希望更好地面對死亡的社會趨勢,正在迫使過時的臨終關懷和殡葬行業改變其固有的運作模式。社會對當前該領域的種種限制頗爲不滿,正在迎接一種更加積極、個性化和實驗性的面對死亡的方式。從創建逝者的數字人版本、提前規劃葬禮,到將實體墓地轉向數字化、將墓地改造爲文化場所,人們對死亡的重新審視才剛剛開始。

悼念科技

一批新興的初創公司通過創建逝者的數字版本,讓人們在親人去世後繼續與他們互動成爲可能。這些公司包括Replika、HereAfter AI、StoryFile和Seance AI等,它們提供的服務涵蓋了音頻遺産、與逝者的互動視頻對話,以及可以通過文本進行交流的聊天機器人“伴侶”。有些人希望以這樣的形式得到繼續和逝者交流的機會,但也有另一些人認爲,這只是讓人們回避了靈魂深處的、非常有必要性的哀傷過程。一些科技和網絡安全專家甚至主張在遺産規劃過程中加入“不要讓機器人代替我”的條款,這只是圍繞著對于死後權益保護需求展開的衆多辯論之一。

舒勝節(Shukatsu Festival)

在像日本這樣快速老齡化的社會中,有超過十分之一的人口現已年滿80歲,這讓圍繞臨終規劃展開的對話變得尤爲重要,也尤爲艱巨。像“舒勝節(Shukatsu Festival)”這樣的活動旨在減少人們對死亡的恐懼。在該活動中,參與者不僅能參加有關如何在現實和心理上爲死亡做好准備的研討會,還可以通過嘗試不同的棺材、入葬時的化妝産品和發型,甚至拍攝遺像來規劃他們理想的葬禮。這個節日每年吸引著成千上萬的人參加,參與者並不僅僅是老年人,其中還有許多二三十歲的年輕人。

數字墓地

城市土地稀缺和人口快速老齡化迫使中國的實體墓地轉向數字化。例如,在北京的太子峪公墓,骨灰存放在類似于銀行保險箱的小隔間中。隔間門上的電子屏幕顯示著逝者的照片和視頻,爲親朋好友提供了一份個性化的數字回憶錄。在上海,一個名爲“福壽園”的在線陵墓近期開放,人們可以在這裏創建帶有他們所愛之人照片、數字資産和音頻文件的“虛擬島嶼”。雖然這些數字解決方案正在逐漸獲得關注,但要使其成爲常態,首先需要讓人們相信,在線悼念儀式與已主導了幾個世紀的傳統現實悼念儀式一樣有意義,甚至更有意義。

死亡紀錄片系列

意大利的殡葬服務公司Taffo以更輕巧的方式探討死亡話題,在社交媒體上走紅。打破意大利社會對死亡的禁忌,拍攝該公司幕後故事的紀錄片《這所房子不是酒店》于2023年播出。由于意大利嚴格的宗教和文化傳統,這種挑戰變得更加艱巨。紀錄片通過向觀衆展示Taffo公司工作的幕後情況,包括深夜的電話、複雜的情緒和艱難的決定,以更加人性化的方式探討了這個一向最爲沉重的話題。

墓地轉變爲文化場所

墓地通常不會是人們想要度過下午的地方。但是,如果這裏不僅適合哀悼者前往,也適合其他市民呢?這就是韓國正在發生的思維轉變,韓國的墓地和骨灰安放室正在不斷發展,與藝術畫廊、咖啡館和綠色空間等場所融爲一體。例如,金海市的Nakwon紀念公園是一座骨灰安置所,近期因展出著名攝影師Oh Joong-seok的藝術作品而成爲了新聞頭條。其目的是“使紀念公園不再顯得陰暗嚴肅,而是將其發展成一個訪問者可以帶著‘輕松心態’前來的文化場所”,這標志著死亡也有機會爲城市帶來新的生機。