近年來,打卡博物館、漫遊曆史街區、聆聽文物講解,成爲人們文化生活的熱門選項。

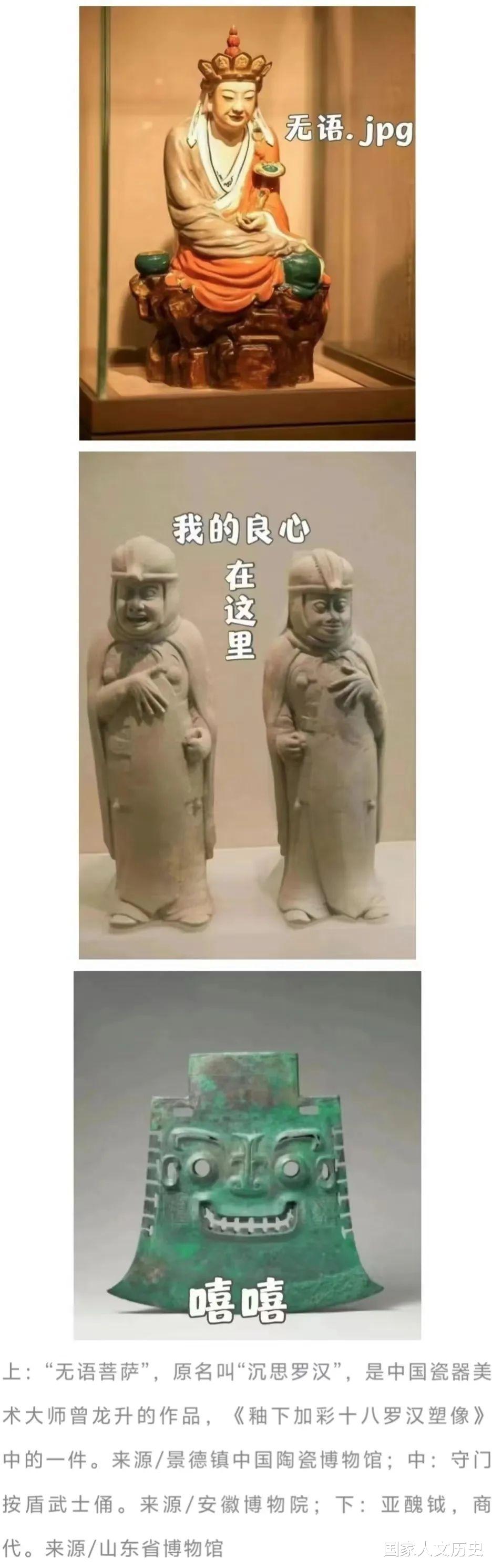

比如中國陶瓷博物館的羅漢陶瓷雕塑“無語菩薩”、安徽博物院“摸著良心說話”的守門按盾武士陶俑、山東博物館裏“臉上笑嘻嘻”的“亞醜”钺……

它們因造像神情生動有趣,成爲網友二次創作表情包的對象,迎來遊客合照打卡的熱潮。

甘肅省博物館“醜萌醜萌”的“馬踏飛燕”玩偶、三星堆博物館的“縱目青銅面具”雪糕、河南博物院的“考古盲盒”等文創,也收獲大批粉絲傾心。

古人爲何、又如何創作出這些“奇奇怪怪又可可愛愛”的文物?

數量浩繁的文物,無不演繹著時間的更叠,記錄著曆史的蛻變。史前玉器映照出中國遠古文明傳承的滿天星鬥,青銅器保留著商周文明的氣度神韻,技藝卓越的書法繪畫揭示出千余年間社會圖景變遷的曆史線索,茶葉與瓷器的流通勾勒出絲綢之路與茶馬古道的興盛畫卷……

回望曆史,我們會發現智慧的祖先們創造出了無數“有用之物”,這些物品不僅組成了古代社會日常生活所需,更在促進友誼、表達禮儀、傳承文明等方面發揮著舉足輕重的作用。而它們之中只有少部分能輾轉于曆史長河中流傳下來,保存至今。

正是一件又一件文物的存在,實證了中華文明突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。今天是國際博物館日,不妨跟隨我們走進博物館,再次感受燦爛而經久的五千年華夏文明。

遠古先民把玉石陶器玩出了“花”中華文明是世界上唯一不曾斷續且以國家形態發展至今的偉大文明。能夠彰顯中華文明曆經數千年而綿延不絕、叠遭憂患而經久不衰的連續性,要從一件“玉龍”說起。

作爲中華民族重要的精神象征和文化符號,“龍”的形象在文學、繪畫、建築、服飾等領域屢見不鮮,它們往往有著鋒利的牙齒、有力的前爪、動感飄逸延伸至尾的脊毛,展現出一種蓄勢待發、曲身欲騰飛的威猛之勢。而遠古時期的龍形遺存中,最知名、最具文化和曆史價值的則是有著“中華第一龍”美稱的C形玉龍,它圓潤光滑,軀體卷曲若鈎,充滿對稱之美。

玉龍現藏于中國國家博物館,是紅山文化的標志性器物。它由墨綠色岫岩玉雕琢而成,是目前國內發現最早、體積最大、制作精良的龍形玉器。如果以繩懸挂,龍的首尾將恰好處于同一水平線,精巧設計堪稱“黃金比例”。

中國是尚玉之國,《禮記》載:“古之君子必佩玉。”遠古以來,我國原始先民視玉爲神物,以玉作爲六瑞,以等邦國,使之成爲不同爵位的諸侯所執象征身份的信物,自古以來,凡社會生活的重大活動都離不開玉。而中國的尚玉之風,早在以紅山文化爲代表的新石器時代,就已滲透到社會生活和思想意識的各個角落,成爲中華文明的重要組成部分。

紅山文化作爲西遼河文明中璀璨的代表,距今有著約五、六千年的曆史,它爲中華文明的形成提供了重要的考古實證。紅山文化玉器種類繁多,形式多樣,從小型裝飾品到大型祭祀禮器,運用廣泛,可謂伸展到了社會的各個方面。其中,原始先民根據現實生活中的動物形象加以抽象的藝術渲染而創造出來的動物形玉器,讓我們得以一窺史前人類的藝術成就,體會先民對動物的情感和信賴。

例如“玉豬龍”,它既不是豬也不是龍,而是“豬裏豬氣”的龍。它和騰雲駕霧的神龍不同,形狀圓圓胖胖,蜷縮的姿勢像是在仰臥起坐。

玉豬龍是古人結合豬與龍的形象創作出的混合體,又名玉獸玦(jué),常常出土于一些高級的墓葬裏。遠古的豬是地位與等級的象征,也是上古先民圖騰崇拜的聖物。

可見,古人造玉器並非旨在提高生産效率,而在彰顯“禮”,通過其獨特的材質和視覺效果來承載社會和宗教功能。

相比起貴重珍稀的玉,取之于大地的泥土,成爲古人生活中運用更多的器物原材料。

距今約2萬年前,江西仙人洞遺址的原始先民通過燒制泥土,做出了世界最早的陶器。當時的人們或許不知道從粘土到陶瓷的轉變是化學反應的原理,但當人類按照自己的意志用隨處可取的泥土創造出生産生活用具,人類文明曙光的起點便從此開始了。

後來的人們更是以不同的形狀與色彩,將神秘的藝術意念濃縮積澱于這些壇壇罐罐之中,“土裏土氣”的背後,是中國人千萬年來傳承下來的拙樸與浪漫。

出土于三星堆的陶豬,就撞臉了網絡遊戲《憤怒的小鳥》裏的反派綠豬。

早于三星堆文明的良渚文化,是組成江南史前文明拼圖必不可少的一塊。在這裏出土的豬陶罐,更是百分百還原豬身形狀,圓溜溜的眼睛、拱起的鼻子以及“嘟嘟嘴”的笑臉,被網友戲稱“尊嘟假嘟”(諧音“真的假的”)。我們可以想象,五千年前的余杭先民是怎樣懷著對豬的喜愛,創作出了這只憨態可掬、逗人喜愛的小豬。

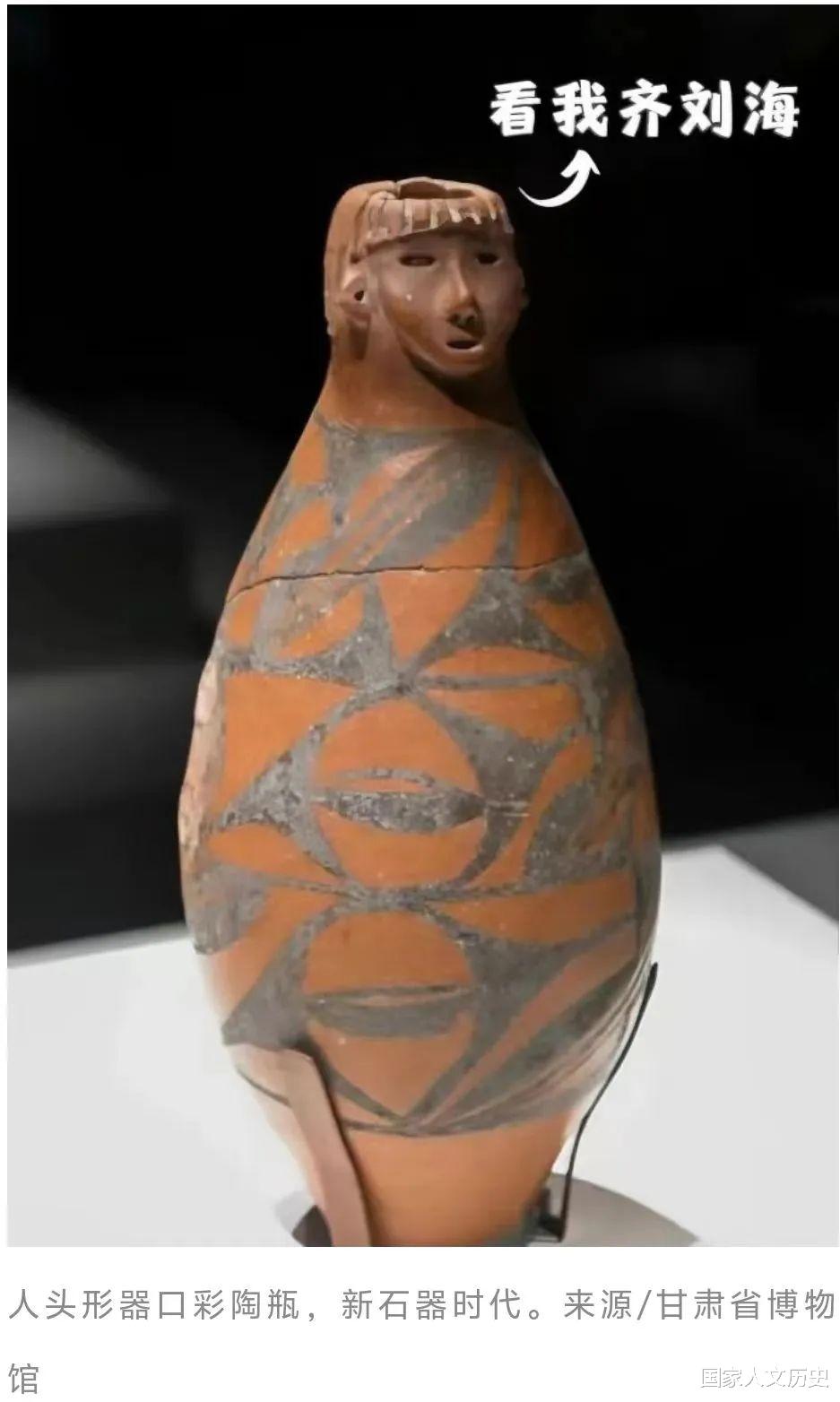

除了動物,古人對人形的描摹也是“精准拿捏”。甘肅省博物館裏的彩陶瓶在鮮豔繁複的花紋之外,瓶口還塑造出一張“齊劉海”的人臉,睜大眼睛,微張著嘴,相當呆萌。

現藏于中國國家博物館的擊鼓說唱陶俑出土于四川省成都市,它反映了東漢俳優正在表演的活潑诙諧憨厚之態,或許就是中國早期的“rapper”。

從最初單一的色彩塗抹與圖案雕刻,演變至對大自然萬物的生動描繪,並演化爲天馬行空的寫意藝術。豐富多彩的玉石陶器紋飾,在莽莽蒼蒼的遠古社會撞響了中華五千年新紀元的晨鍾。

藏在青銅之中的朝代興衰青銅的出現與普及,見證著古代社會生産力的大幅進步。自此以後,中華文明在一次又一次富有創新性的變革中穩步向前。而以青銅爲代表的國之重器,成爲中華民族在分裂時向往統一、統一時維護統一的重要基礎。曆代王朝始終接續著以中華文明爲正統的政治實踐,堅強統一的民族國家,維系起國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。

走進陝西曆史博物館,一只周身刻滿銘文的青銅“紋身虎”一定會吸引你的注意力,它是陝西曆史博物館的“鎮館之寶”。仔細一看,銅虎身上的銘文竟是先镂刻、再以金絲嵌入並打磨光潔的。

什麽樣的虎形裝飾,得以如此精細的制作?原來,這是古代用于傳達命令、調兵遣將的兵符,上面的銘文寫著:“兵甲之符,右在君,左在杜,凡興士披甲,用兵五十人以上,必會君符,乃敢行之。燔燧之事,雖毋會符,行殹。”

其長不足一握,卻象征著戰火紛飛的戰國時期至高的軍事權力。

中國青銅器的盛世,從商代一直持續到戰國後期,直至秦漢仍在社會中發揮著重要作用。小至指揮軍權的“符”,大到縱橫沙場、立身立國的“劍”,和被視爲立國重器的“鼎”,以及奠定中華傳統禮樂文明基調的“編鍾”……

當然,古人也將銅這一材料,運用到生活娛樂之中。這尊鳥形的酒器,是山西博物院有著“最萌戰神”之稱的文物。

別看它有著清澈天真的圓眼,頭頂上還長著小犄角,短短的雙翼在圓滾滾的肚子之上伸展著,十分可愛,但它的原型可是“鸮”。在商代,貓頭鷹一類的猛禽鸮,是人們心中的戰神。

甘肅省博物館的銅奔馬,是文物界的“網紅”。看似“順拐”的奔跑姿態引人發笑,但這一奔跑姿勢卻是經過特殊訓練的特種良馬才有的“對側步”標志。沒錯,這匹銅奔馬,或許複刻的正是漢武帝夢寐以求的“大宛國汗血馬”。銅奔馬全身的著力點集中于一足之下的飛燕,其它三足與龐大的身軀一起騰空,生動地表現出奔馬風馳電掣的姿態,因此也有“馬踏飛燕”之名。

說到青銅時代,春秋時代江南的吳、越兩國赫然于史冊,因爲當時主要的銅礦資源就位于這兩地境內,後來楚國的出現打破了這一格局。

縱觀銅的早期利用曆史,我們會發現周人曾經取得過顯著的經濟成就。他們駕駛戰車,從淮夷部落(後來的吳、越、楚等國)獲得納貢銅材,進而以巧奪天工的制銅技藝鑄造出堅固耐用的青銅兵器,再操持兵器從北方遊牧民那裏獲得良駒。馬匹又牽引起新的戰車奔騰,創造再一次勝利。

在一次次的征服與被征服之中,這些青銅器伴隨著商周時期的開疆拓土,將璀璨的青銅文明和禮樂制度傳播到華夏各地,經千年的民族融合和文化變遷,至今仍不曾褪色。

著馬背遠行的茶與瓷遠去了刀光劍影,中華文明來到了又一輪燦爛的大一統時代。唐宗的雄韬偉略,絲綢之路上的弦歌曼舞,通衢四海的茶馬古道,推動東西方平等開展文明交流,留下互利合作的深刻印記,彰顯中華文明的包容性與和平性,續寫著文明交融的佳話。

隋唐盛世,離不開馬的支持。

陝西曆史博物館的鎮館之寶——鎏金舞馬銜杯紋銀壺,雖是銀壺,卻以北方遊牧民族的皮革制水囊爲原型,上面雕刻著一匹身披錦繡流蘇的金色駿馬,馬嘴中還銜著一只酒杯。相傳,這個銀壺記錄的就是受馴舞馬表演、爲唐玄宗敬酒祝賀生辰的場面,它不僅展現了唐代工匠們的精湛技藝和卓越創造力,還成爲唐代漢族和少數民族文化交流的見證。

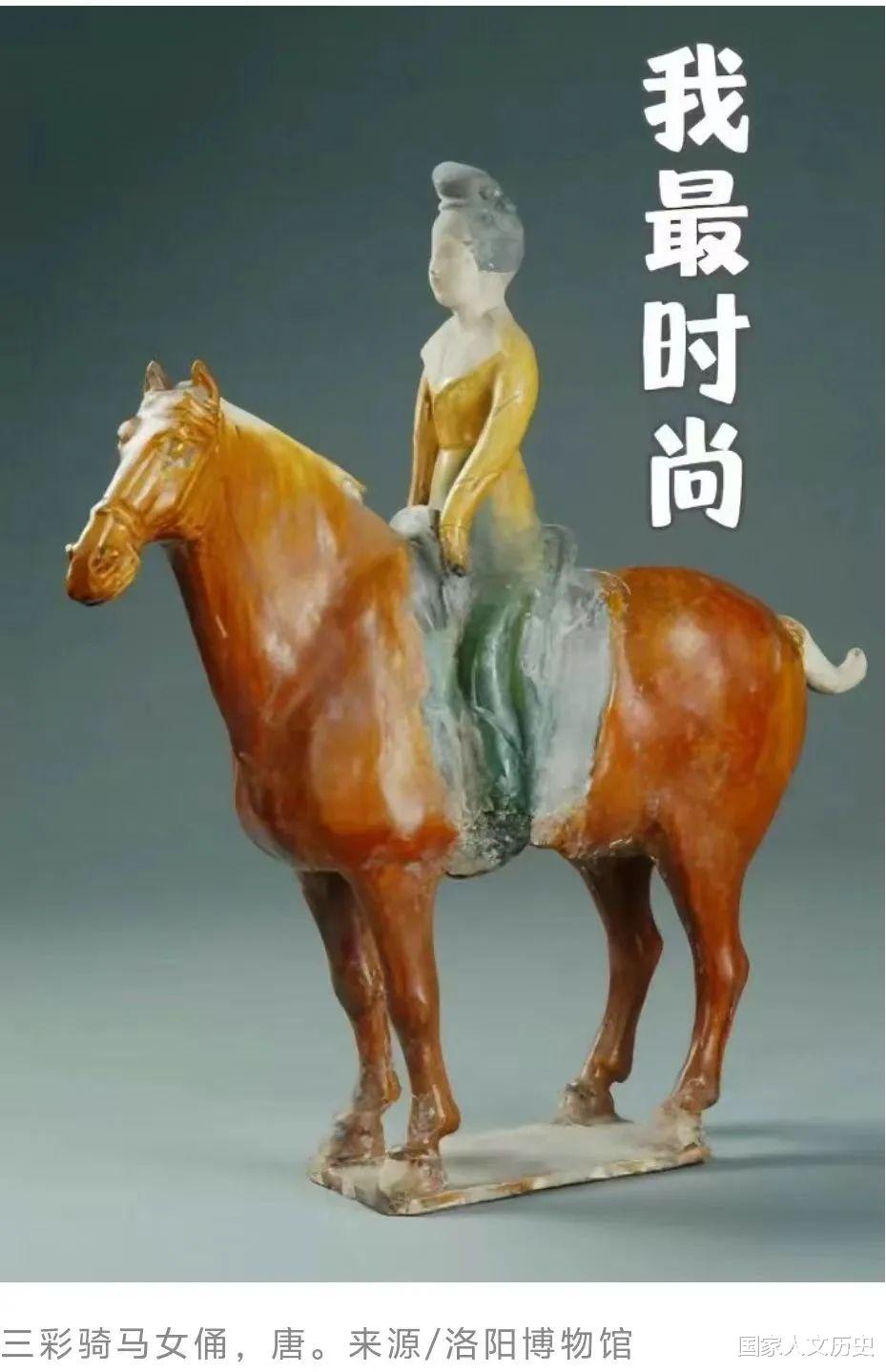

早在商周時期,被稱之爲“禦”的馬術活動,就被納入貴族教育體系中的六藝。唐朝最爲著名的“唐三彩”藝術陶器,也少不了馬的身影。河南博物院和洛陽博物館都展有三彩騎馬女俑、三彩馬及牽馬胡俑等文物,這些陶俑大都造型生動,衣飾華美,是展現盛唐氣象的藝術瑰寶。

可以說,這些陶器提供了當時社會女性穿衣打扮的“時尚範本”。女俑頭梳反绾髻發式,穿著或深綠色或大紅色或明黃色的翻領短袖胡服,下穿綠褲,系著腰帶,腳蹬尖頭軟靴,騎著一匹膘肥壯實的棗紅色駿馬,顯得英姿飒爽。

我們也不由得好奇,唐朝胡風漸盛,熱愛騎馬狩獵,首都長安雖繁華富有,但也不是産馬之地,唐人何來的錢買馬呢?

在從漢代開始的“絲綢之路”上,絲織品曾是中原王朝交換馬匹及其他畜産品的一項重要的“社交貨幣”。唐朝前期,唐與吐蕃曾以赤嶺爲互市地點進行大宗貿易。唐宋飲茶風俗興盛,茶葉貿易便沿著絲綢之路走向四面八方,也翻越青藏高原入藏。藏區並不産茶,卻有著內地民間、軍隊都需要的大量騾馬。于是,具有互補性的茶和馬的交易,即“茶馬互市”,在唐宋時期應運而生。

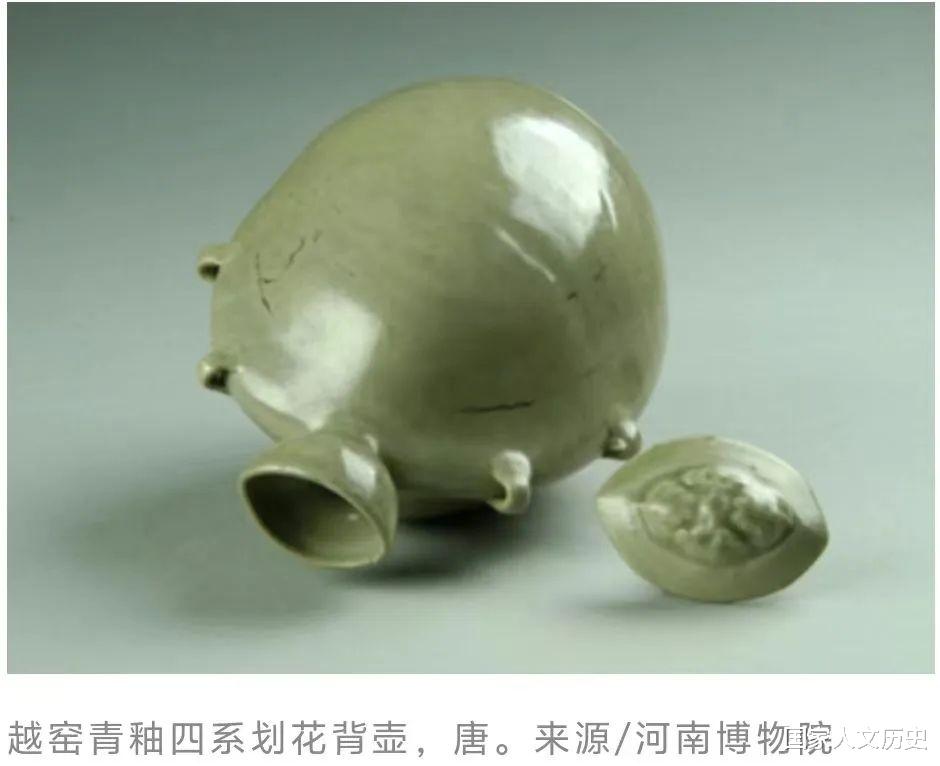

唐宋茶葉市場的崛起,也帶動了瓷器茶具的熱銷。唐晚期詩人孟郊曾作詩:“蒙茗玉花盡,越瓯荷葉空。”意思就是用越窯(浙江省境內)的瓷器來喝蒙頂山(四川雅安境內)的茶葉,這句詩反映了當時人對品茶的追求。唐人愛喝工夫茶,所以釉質溫潤如玉、青綠中略帶閃黃色彩的越窯青瓷能完美地烘托出茶湯的清透,超越了原本“類玉”的邢窯白瓷,受到唐人極力追捧。

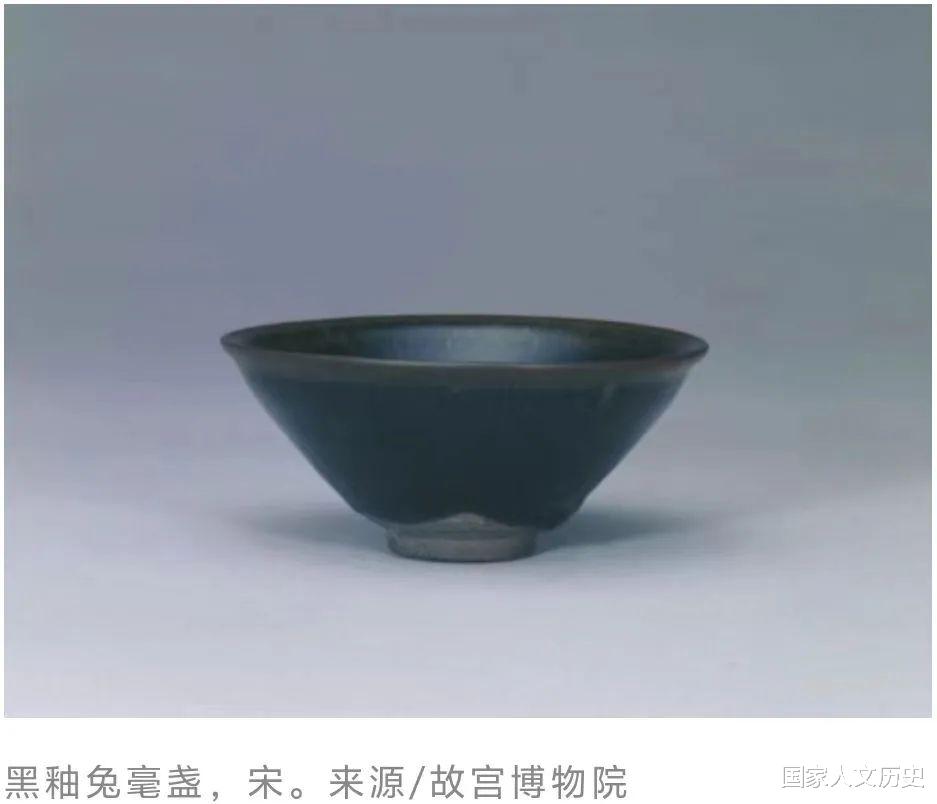

宋人則喜歡把茶葉加工成茶膏,進行“鬥茶”。茶事關注的重點不再是賞茶葉于杯中沉浮,而是變成了觀察茶面上的泡沫,因此福建武夷山建窯的黑釉茶盞就成了宋茶最好的杯具載體。

隨著出口茶葉與瓷器的熱賣,中國傳統文化、道德價值觀和審美情趣也在海外得到廣泛傳播。親仁善鄰、協和萬邦,成爲中華文明一貫的處世之道。

華夏之光的多樣色彩伴隨著各類主題展覽、展藏研學、特色文創的“出圈”,廣大公衆走進博物館的熱情不斷被激發,趣味叢生的文物解讀也引發“文博熱”的升溫。如今,博物館離人們的生活越來越近,而除了各省市具有代表性的綜合性博物館之外,在我國六千余座博物館中,還有不少獨具特色的博物館,也在無聲講述著中國故事,勾勒出我們對中華文明起源和早期發展的最新認識。

近年來,我國的現代博物館體系已經基本形成,涵蓋了涉及民俗文化、科學技術、自然曆史、紅色革命等各種類型的博物館。這些博物館類型豐富、主體多元、普惠全民,爲美好生活提供著豐富的文化滋養。

從甲骨文、金文到大篆、小篆,再到隸書、楷書,漢字的象形結構數千年來不曾改變。漢字的存在,使我們得以深入了解遙遠神秘的商周王朝,領略衆多思想流派的百家爭鳴,品味唐宋詩詞中那閃爍著哲思的珠玑之美,了解中華文明的精彩篇章。這樣一部“文字的百科全書”,就在中國文字博物館裏。

想知道兩億年前的中國大地是怎樣的?走進自貢恐龍博物館,就能一秒穿越到侏羅紀時代。在我們祖先曾經生活過的環境中,還曾分布著“神話之鳥”中華鳳頭燕鷗、“東方寶石”朱鹮、“地球獨子”普陀鵝耳枥、“植物活化石”百山祖冷杉等珍稀動植物,這些瀕危甚至已經滅絕的野生動植物,卻能在浙江自然博物院中一睹全貌。

南京市民俗博物館裏,綻放著中華民族曆史上曆經千年都不曾凋謝的“花”——江蘇省級非物質文化遺産名錄之一的南京絨花。不僅在南京,我國各地古村落、古街道的山林巷陌間,都建起了星星點點的民俗博物館。家門口就是博物館,民俗專家講解傳統習俗、社區優秀文化活動展演、非遺項目展示及體驗遍地開花。

文物小講堂,上課了四川巫山龍骨坡、雲南元謀人、北京周口店、浙江河姆渡、河南仰韶文化、山東龍山文化等考古遺址和出土文物,證明我國作爲人類起源和文明的重要發祥地之一,擁有豐富且獨特、源自本土的史前文化。

而河南偃師二裏頭、安陽殷墟、陝西扶風岐山周原、北京房山琉璃河、山西侯馬、曲沃、河北易縣燕下都、湖北江陵、四川廣漢三星堆、江西新幹等地所發現的文物,展示出青銅文明的鬼斧神工、燦爛輝煌。

至于秦漢以後我國統一的多民族國家發展的曆史進程,更可以從秦始皇陵兵馬俑坑、漢唐長安城遺址、萬裏長城、故宮、布達拉宮等衆多古迹和遺物中得到充分、詳盡、真實的反映和證實。

大量涉及冶煉、制瓷、水利等方面的考古遺址挖掘成果,更充分展現了18世紀之前中國在科技創新方面一直處于世界領先地位。

歲月流轉的時空變幻裏,不變的是中華文明的生生不息,它以一脈相承的連續性、獨樹一幟的創新性、向內凝聚的統一性、兼收並蓄的包容性、互鑒共進的和平性,在曆史長河中樹立起輝煌的文明高峰。

如今,博物館以文物展示、沉浸式體驗等多種方式,以新的敘事喚醒人們對這段漫長中國故事的情感體驗,讓中華文明的千年文脈在創造性轉化、創新性發展中與時俱進。

如果古老文明的瑰寶跨越山海,在直播中共赴一場曆經千年的文明之約,那現場會是怎樣的?

快來收聽博物館的直播活動,國曆君帶你置身于浩瀚的中華文明海洋,聆聽曆史與現實對話交融的遙遠回響。

(本文系“國家人文曆史”獨家稿件,作者:關禾)