作者:一號

編輯:美美

Kimi概念火了,但願這樣的火爆並非一時。

Sora橫空出世之後,隨著AI技術的快速發展,Kimi成爲了資本市場的新寵。與此同時,圍繞Sora概念、AIGC、短劇遊戲等展開的“人工智能+”概念股也漲勢凶猛,還順帶帶火了一個新AI概念——Kimi概念股。

自3月20日以來,與Kimi相關的概念集體爆發,包括華策影視、掌閱科技、中廣天擇等集體高開。據每日經濟新聞消息,截至3月22日,Kimi概念股依舊持續拉升,華策影視觸及20%漲停,中文在線漲逾15%,中廣天擇、掌閱科技漲停。

市場的火爆,也讓Kimi的APP和小程序系統流量持續異常增高,並在3月21日下午一度宕機,無法正常使用。面對這種情況,其母公司月之暗面發布了說明:從3月20日9點30分開始,觀測到Kimi的系統流量持續異常增高,流量增加的趨勢遠超對資源的預期規劃。這導致了從20日10點開始,有較多的SaaS客戶持續的體驗到429:engine is overloaded的異常問題,並對此表示深表抱歉。

究竟這個引爆市場的Kimi以及其背後的月之暗面是什麽來頭?

憑長文本處理能力突出

Kimi,完整的稱呼是Kimi智能助手,它是由國內大模型獨角獸公司月之暗面推出的C端産品。作爲一個類似ChatGPT的産品,Kimi智能助手能夠實現流暢的中英文對話、聯網搜索、編寫代碼以及長文本總結和生成等能力,其中最突出的是其長文本處理能力。

2023年10月,Kimi智能助手初次亮相是,就憑借著約20萬漢字的無損上下文能力,幫助用戶解鎖了包括專業學術論文翻譯理解、輔助分析法律問題、快速理解API開發文檔等使用場景。公開數據顯示,2023年12月至2024年2月的三個月期間,Kimi智能助手的月活躍用戶數分別爲50.83萬、112.85萬、298.46萬,同比增長122%至164%。

而在3月18日,Kimi智能助手更是開啓了功能內測,將無損上下文從20萬字提升到了200萬字,而尚未上線的GPT-4.5 Turbo上下文僅能同時處理約20萬個單詞,與之相比,Kimi智能助手此次升級後的長文本處理能力達到了它的10倍。此次升級加上市場的火爆,讓Kimi的用戶量發生了猛增,工程師不得不進行緊急擴容,並實施更多應急措施。

成立僅一年就融資三次

開發Kimi智能助手的是一家名爲“月之暗面”的公司。月之暗面成立于2023年3月,由清華90後畢業生楊植麟創辦。值得注意的是,創立到現在近一年的月之暗面早已踏上了資本征途。

在創立僅三個月時,月之暗面就完成了超過2億美元的首輪融資,投資方包括紅杉中國、真格基金和砺思資本等知名投資機構。到了2023年去哦月,Kimi智能助手亮相之時,月之暗面又獲得了來自紅杉中國、今日資本以及砺思資本等投資機構的近20億元投資。

而到了今年2月,月之暗面又完成了新一輪融資,以15億美元投前估值完成了超10億美元B輪,參與的投資方包括阿裏巴巴、小紅書、美團還有紅杉中國等知名企業和投資機構,使其估值成功達到了25億美元,約爲人民幣180億元,成爲中國大模型賽場上現階段估值最高的獨角獸。

而據此前報道,月之暗面目前團隊成員尚未超百人,其中大部分爲技術人員,短短一年左右的時間,就能夠獲得這麽多融資,除了Kimi智能助手在市場上的優異表現外,與其創始人——90後的楊植麟也有不少的關系。

懷抱理想的天才創始人

對于楊植麟,業界評價他是堅定的AGI信徒和有技術號召力的創始人。生于1992年的他,是中國大模型創始人中年紀最輕的,但他的學習和工作履曆很多都與通用AI相關,論文更是被引用超過了22000次,在AI大模型這個行業中,他的經驗並不比其他人少。

楊植麟是典型的學霸,他出生于廣東汕頭,高中也是在當地的重點中學——金山中學度過的。在高中期間,沒有任何編程基礎的他在全國青少年信息學奧林匹克大賽中拿到了廣東賽區一等獎,還因此拿到了清華大學的保送資格。

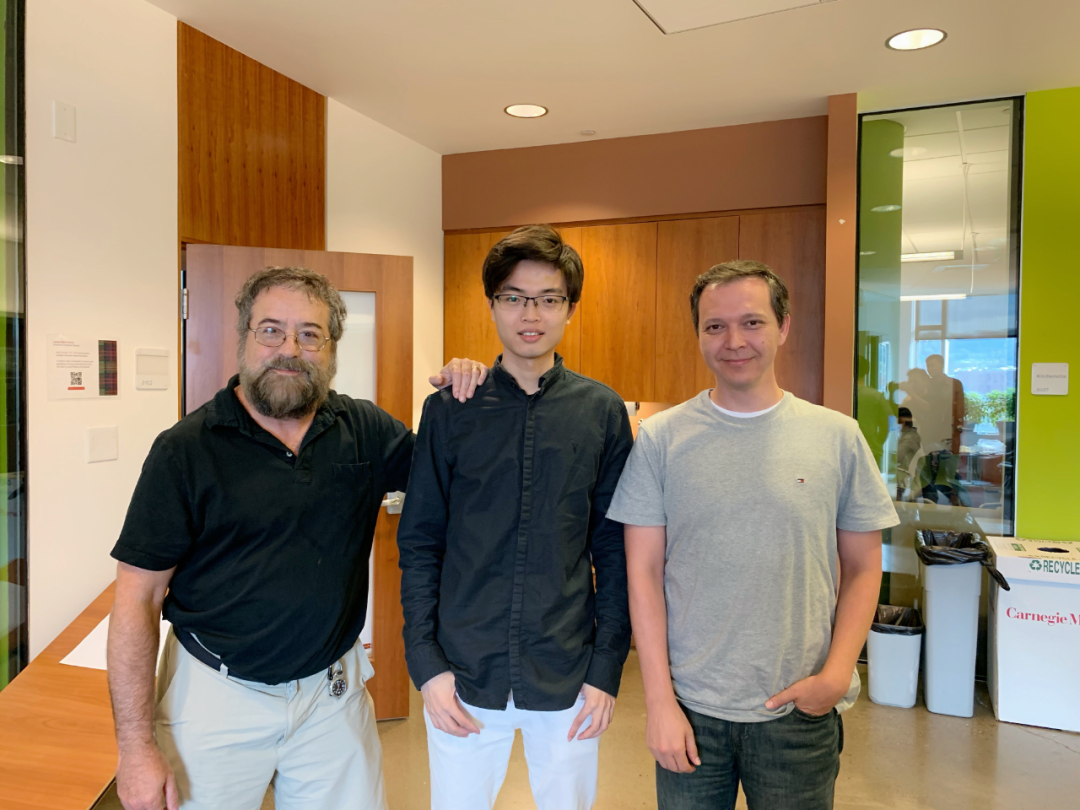

2015年從清華以年級第一的成績畢業之後,他到了卡內基梅隆大學讀了博士,師從蘋果AI研究負責人Rualan Salakhutdinov 和谷歌首席科學家 William Cohen。在此期間,他先後以第一作者的身份,發表了Transformer-XL和XLNet兩項工作,在谷歌學術上被引用近兩萬次。

月之暗面已經是楊植麟第二次創業,在創立月之暗面之前,他還曾與他人共同創立了循環智能,也拿到了紅杉中國的投資,並在2021年和華爲雲聯合推出了當時全球最大的中文語言模型“盤古”。

在ChatGPT誕生之後,楊植麟從美國回到中國,和另外幾位創始人周昕宇、吳育昕、張宇韬、汪箴等創立了月之暗面。面對國內加速AI落地的實用主義,人人都在喊PMF(Product/Market Fit,産品/市場契合)、人人喊商業化的中國AI生態,楊植麟依舊懷抱理想,他說,“AI不是我在接下來一兩年找到什麽PMF,而是接下來十到二十年如何改變世界。”

也因此,他沒有像其他大模型公司那樣,做風險更低,更穩妥的B端生意,在醫療、遊戲等細分場景中找落地,而是做了一款C端産品,我們上面所提到的Kimi Chat。Kimi還是楊植麟的英文名。

對于這樣一位技術出身,還懷抱理想的年輕AI科學家,能否在中國的現實主義中找到生存空間,當下Kimi概念股的火爆,似乎已經給出了答案,但希望這不是一時的。