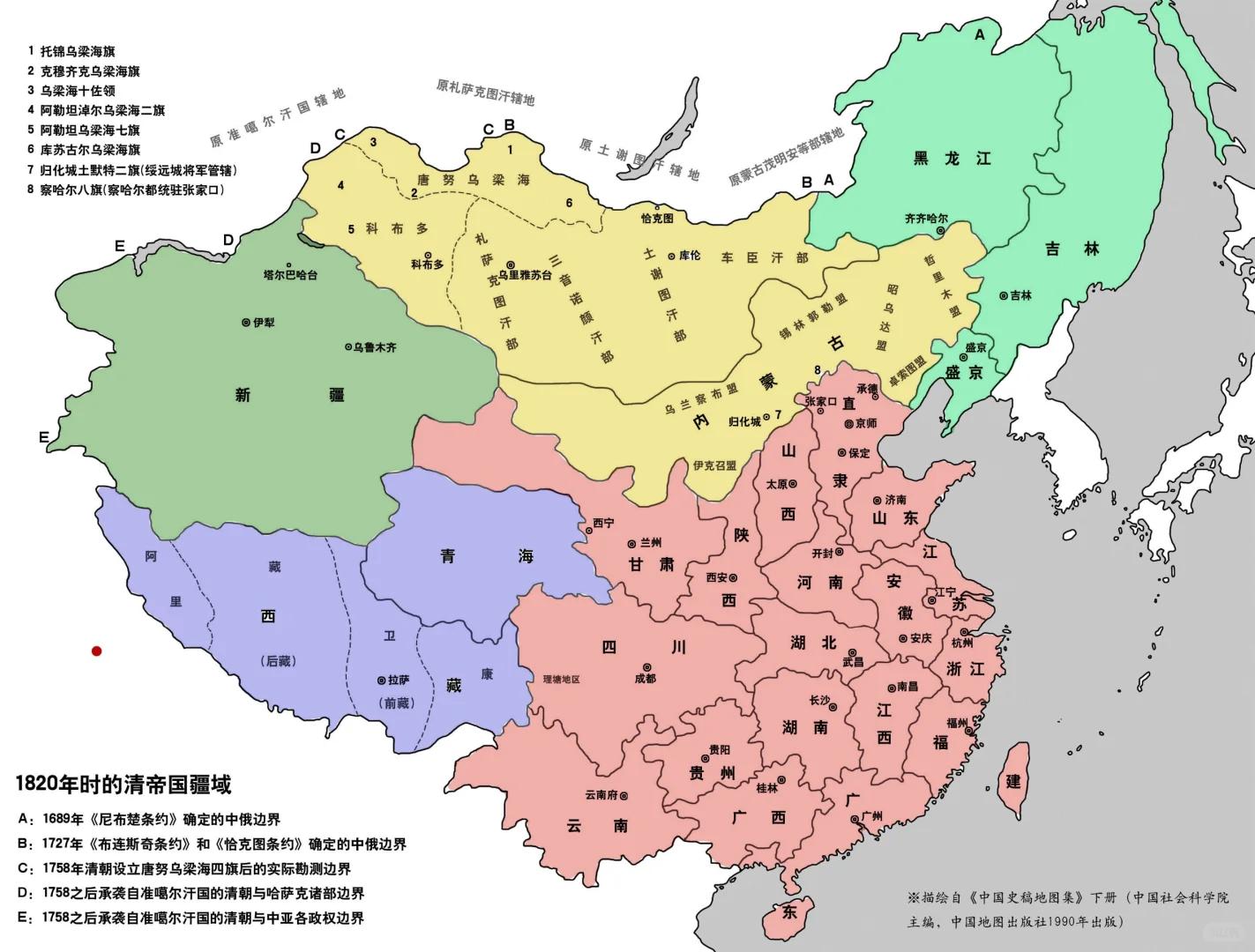

中國最完美的版圖就是下面這張圖,周邊都是天然的地理屏障,如果我們能夠將這塊土地完全擁有,那就是非常完美。北方有外興安嶺-貝加爾湖-薩彥嶺爲屏障,再往北就是冰天雪地,不適合人類居住,中國北方的民族很少跨過這條線進入西伯利亞,因爲西伯利亞冬季是林海雪原,夏季是泥濘沼澤,和草原的環境差距太大。西北有巴爾喀什湖和天山、蔥嶺等,西南有喜馬拉雅山和若開山脈。

在古代中國曆史上,最接近完美的版圖就是清朝開拓的,因爲只有清朝同時擁有東北、大漠、西域、青藏和內地。

清朝是中國曆史上最後一個中央集權的封建王朝,雖然清朝給我們大多數人留下的印象都是閉關鎖國、割地賠款,造成近代中國的積貧積弱。但是不可否認的是,在清朝的前中期,清朝仍然在不遺余力地開疆擴土,也是爲中國的統一作出重要的貢獻。

清朝是古代中國曆史上疆域面積大且持續時間最長的王朝,1911年清朝滅亡時還有1140多萬平方公裏的領土,此時距離1760年清朝完全統一中國已經有151年。我們不能因爲清朝沒落時的割地賠款,就否認清朝崛起時開疆擴土的功績。

清朝是古代中國曆史上唯一能夠對青藏高原、西域、蒙古高原、東北地區和內地同時實行控制的朝代。

努爾哈赤建立後金開始,曆經皇太極、順治、康熙、雍正、乾隆共五代皇帝,可謂是奮六世之余烈。建立起東起庫頁島,西到巴爾喀什湖,北到外興安嶺、貝加爾湖南岸,南到南海的大清帝國,爲中國打下1316萬平方公裏的萬裏江山。

1616年,努爾哈赤建立後金,領土面積14.3萬平方公裏,後來擴張到252.4萬平方公裏。

1635年,皇太極征服漠南蒙古,領土面積達372.4萬平方公裏。

1662年,清朝統一漢地,領土面積達到722.4萬平方公裏。

1683年,施琅平定台灣,領土面積達726萬平方公裏。

1689年,中俄《尼布楚條約》從法律上確立黑龍江和烏蘇裏江流域包括庫頁島在內的廣大地區屬于中國,確立中俄東段邊界,但是實際上使中國喪失興安嶺及額爾古那河以西約25萬平方公裏國土。

1691年,康熙同喀爾喀與內蒙古的王公們于多倫諾爾舉行會盟儀式,史稱多倫會盟。此次會盟標志著喀爾喀三部歸順清朝,喀爾喀蒙古實行旗制,漠北蒙古納入清朝版圖,領土面積達906萬平方公裏。

1720年,康熙驅逐占據西藏的准噶爾勢力,領土面積達1036萬平方公裏。

1724年,雍正平定青海,領土面積達1096萬平方公裏。

1727年,中俄《恰克圖條約》確立中俄中段邊界,但是實際上使中國喪失貝加爾湖之南及西南約10萬平方公裏國土。

1759年,乾隆平定回部大小和卓叛亂,完全平定西域,領土面積達1316萬平方公裏。

中俄《尼布楚條約》和《恰克圖條約》雖然我們現在定義爲平等條約,但是實際上是康熙皇帝和乾隆皇帝爲了穩住沙俄,避免在平定漠北和西域的過程中沙俄支持准噶爾。所以這兩個條約實際上清朝是做出了一定的讓步,但是從另一個方面來看,其實是清朝和沙俄在瓜分蒙古部落,劃分雙方的勢力範圍。

清朝平定准噶爾汗國後疆域達到極盛,將外蒙古、西藏、青海、川西、新疆全部納入到中國版圖,國土面積達1316萬平方公裏。清朝國土疆域東至庫頁島,東北與俄羅斯帝國分界額爾古納河、格爾必齊河與外興安嶺,這條疆線直到鄂霍次克海與庫頁島。正北與沙俄分界薩彥嶺、沙畢納依嶺、恰克圖與額爾古納河。西北與哈薩克汗國等西北藩屬國分界薩彥嶺、齋桑泊、阿拉湖、伊塞克湖、巴爾喀什湖至帕米爾高原。西南與印度莫臥兒帝國、尼泊爾、不丹等國分界喜馬拉雅山至野人山。正南大致上同中國與東南亞國家的分界相近,包含南坎、江心坡及緬甸北部等地 。東與日本、琉球分界在日本海與東海,與朝鮮王朝沿圖們江、鴨綠江分界。清朝還領有台灣、澎湖、海南及南海的南海諸島(也就是千裏石塘、萬裏長沙、曾母暗沙)。

清朝疆域廣闊,民族衆多,實行因俗而治的行政區劃。在內地清朝大體上沿襲明朝的舊制改承宣布政使司爲行省,並拆分部分省後形成漢地十八省。在邊疆地區則實行與內地不同的行政區劃制度,設立駐劄大臣轄區。在東北的龍興之地,設盛京、吉林、黑龍江3個將軍轄區。

清朝在省級行政區劃單位同樣沿襲明朝舊制,省下轄府與直隸州,再往下則是散州和縣,而且清朝還增加廳這種行政單位,類似于州,比如松潘廳。在西藏地區則設有噶廈進行管理,在蒙古族遊牧地區實行盟旗制,維吾爾、布魯特、塔吉克等族地區則實行伯克制。盟和旗的地位與內地的府和縣相當,內蒙古地區的盟旗都由理藩院直接管轄,沒有統一的省級管理機構。

也就是說清朝全盛時期的行政區劃是:漢地十八省+駐劄大臣轄區+將軍轄區+直屬理藩院管轄的內蒙古各盟旗。

漢地十八省

清朝初期沿用明朝的承宣布政使司,後改布政使司爲行省,長城以南的土地仍分爲行省,但北直隸改爲直隸省,南直隸爲江南省,廢除南京爲留都的地位。康熙年間因覺得某些省份面積太大,經濟實力太強,將陝西分爲陝西、甘肅兩省,湖廣分爲湖南、湖北,江南分爲江蘇、安徽,也就是內地十八省,也稱漢地十八省。

清朝的省級行政區也不是一成不變,後來隨著開疆擴土和形式的變化,又新增部分行省。

公元1884年,設置新疆省。

公元1887年,設置台灣省。

公元1907年,改盛京、吉林、黑龍江三個將軍轄區爲奉天省、吉林省和黑龍江省。

也就是說,在清朝後期總共有23個行省,但是非常可惜,在1895年由于喪權辱國的《馬關條約》簽訂,台灣省被迫割讓給日本。

藩部

清朝蒙古、西藏、青海、新疆與被稱爲藩部,由理藩院管理,清朝在藩部實行和內地行省制度不同的行政區劃制度,由中央設轄區,委派駐劄大臣等進行管轄。

駐劄大臣是清朝駐紮于外蒙古、青海、西藏、新疆等藩部地區軍政長官,駐劄大臣有將軍、都統、參贊大臣、辦事大臣、領隊大臣等職銜,都是武職,級別大致相當于內地的督撫。駐劄大臣通常管轄該城及其附屬地區的軍事、外交及重要行政、司法事務,日常性的行政事務一般由當地官吏(如伯克、劄薩克、噶倫)自行管理。

清朝蒙古分爲內屬蒙古與外藩蒙古,內屬蒙古包括察哈爾、歸化城土默特、唐努烏梁海、阿爾泰烏梁海等部,各旗由朝廷派遣官員治理,與內地的州縣無異。外藩蒙古各旗則由當地的世襲劄薩克管理,相當于半自治狀態。

外藩蒙古又按歸附清朝的先後分爲內劄薩克蒙古與外劄薩克蒙古,內劄薩克蒙古又被稱爲內蒙古,是康熙初年以前歸附清朝,內劄薩克各旗保留一定的兵權。康熙中期以後歸附清朝的各部落稱爲外劄薩克蒙古,無兵權,包括漠北的喀爾喀四部(後來演變爲外蒙古)、西套蒙古二旗、青海蒙古各部、科布多各劄薩克旗、新疆舊土爾扈特部及中路和碩特部。

喀爾喀蒙古的駐劄大臣是烏裏雅蘇台將軍,1733年開始設置,全稱喀爾喀軍營定邊左副將軍,因長駐烏裏雅蘇台,又簡稱爲烏裏雅蘇台將軍,爲正一品武官,1768年改爲從一品。

烏裏雅蘇台將軍的轄區包括外蒙古土謝圖汗部、車臣汗部、賽音諾顔部、劄薩克圖汗部,以及唐努烏梁海、科布多、阿爾泰、布倫托海,其中唐努烏梁海爲其直轄區。下屬有烏裏雅蘇台參贊大臣、庫倫辦事大臣、幫辦大臣(蒙古辦事大臣)、科布多參贊大臣、阿爾泰辦事大臣(科布多辦事大臣)、阿爾泰承化寺、布倫托海辦事大臣等。

青海的駐劄大臣是青海辦事大臣,1728年開始設置,全稱爲欽差辦理青海蒙古番子事務大臣,由于駐紮在西甯,也稱爲西甯辦事大臣。西甯辦事大臣統轄青海蒙古二十九旗和玉樹等四十族土司,直接管理黃河以南的藏族部落。

西藏的駐劄大臣是駐藏大臣,1728年開始設置,早期稱欽差駐藏辦事大臣,後來提高職權後稱爲欽命總理西藏事務大臣,其副職爲幫辦大臣。駐藏大臣總攬西藏地方人事、行政、財政、軍事、司法、外交等一切重要政事權力,代表中央政府會同達賴監理西藏地方事務,擁有西藏宗教事務和地方政務的最終決定權。駐藏大臣直轄達木蒙古地區和霍爾三十九族,還節制不丹、錫金、拉達克3個小王國,管轄範圍主要是西藏,但不限于西藏。

新疆的駐劄大臣是伊犁將軍,1762年開始設置,全稱爲總統伊犁等處將軍,是清朝新疆地區的最高官職,爲正一品武官。伊犁將軍的下屬有伊犁參贊大臣、塔爾巴哈台參贊大臣、烏魯木齊都統、總理回疆事務參贊大臣(喀什噶爾參贊大臣)等。

伊犁將軍管轄新疆南北兩路(天山以北的蒙古准噶爾等衛拉特蒙古故地爲准部,天山以南的葉爾羌汗國故地爲回部),包括北到巴爾喀什湖以東、以南,額爾齊斯河上遊,南到昆侖山,東到哈密和巴裏坤,西到楚河、塔拉斯河一帶和帕米爾等地的軍政事務。新疆建省後伊犁將軍的權限縮小,主要負責北疆防務。

將軍轄區

東北是清朝龍興之地,清朝入關後以駐防八旗留守盛京沈陽。康熙至乾隆年間,逐漸形成盛京、吉林、黑龍江3個將軍轄區,地位等同于內地的行省。

盛京將軍全稱鎮守盛京等處將軍,爲正一品武官,1768年降爲從一品,1907年設立奉天省後裁撤。盛京將軍是統轄盛京地區(現在的遼甯大部和內蒙部分地區)的最高軍事長官,行政長官則爲奉天府尹。

清朝入關後以盛京爲留都,先以內大臣一人爲留守。

1646年,改爲昂邦章京。

1662年,改稱鎮守遼東等處將軍。

1665年,改稱鎮守奉天等處將軍,簡稱奉天將軍。

1747年,定稱鎮守盛京等處將軍,簡稱盛京將軍。

吉林將軍全稱鎮守吉林烏拉等處將軍,爲正一品武官,1767年降爲從一品,1907年吉林建省後裁撤。

吉林將軍轄區東至大海3000余裏,北起鄂霍次克海,南至日本海的海面;西至柳條邊590余裏,至盛京威遠堡開原界;南至長白山南圖們江、鴨綠江1300余裏,與朝鮮分界;北至松花江達黑龍江將軍轄區界。

1653年,清朝設立甯古塔昂邦章京,現在的吉林、黑龍江等地區統歸甯古塔昂邦章京管轄。

1662年,改甯古塔昂邦章京爲鎮守甯古塔等處將軍,簡稱甯古塔將軍。

1676年,甯古塔將軍移駐吉林烏拉。

1757年,正式更名爲鎮守吉林烏拉等處將軍,簡稱吉林將軍。

黑龍江將軍全稱鎮守黑龍江等處地方將軍,公元1683年設立,爲正一品武官,1767年降爲從一品,1907年黑龍江建省後裁撤。

黑龍江將軍轄區東至額爾白克河二千二百裏甯古塔界,西至喀爾喀九百余裏撤陳汗界,南至松花江五百裏甯古塔界,北至外興安嶺三千三百余裏俄羅斯界,西南至盛京一千八百余裏,又西南至北京三千三百余裏。

藩屬國

曆史上中國中央王朝與周邊的很多國家都存在宗藩關系,清朝也不例外。清朝除了直接管轄的行省、駐紮大臣轄區和將軍轄區外,還有若幹的藩屬國。清朝的藩屬國最多時超過20個,東亞、東南亞、南亞和中亞都有清朝的藩屬國。

在鴉片戰爭爆發後,西方列強開始侵入中國,即便是一直以天朝上國自居的清朝也逐漸淪爲半殖民地國家。以清朝爲中心的宗藩體系自然無法擺脫解體的命運,清朝本土都自身難保的情況下,藩屬國均淪爲被蠶食的對象,陸續被西方列強和崛起的日本吞並。

東亞:朝鮮和琉球。

東南亞:安南、南掌、緬甸、暹羅、柬埔寨、蘭芳共和國、呂宋、蘇祿等國。

南亞:廓爾喀、哲孟雄、不丹、拉達克、坎巨提等國;

中亞:哈薩克汗國、布魯特汗國、浩罕汗國、布哈拉汗國、愛烏罕、巴達克山等國。

清朝後期由于閉關鎖國、固步自封,錯過工業革命,綜合國力盛轉衰。清朝無法抵禦西方列強的入侵,開始割地賠款的喪權辱國曆史,其中對清朝領土侵占最多的是俄羅斯、日本、英國這3個國家。爲什麽重點提這3個國家?其他的西方國家雖然也是侵占中國領土,但是後來基本上都已經歸還,而且遠不如這3個國家胃口大。

俄羅斯是侵占領土最多,而且沒有歸還的。清朝被俄羅斯侵占的領土最多,從沙俄時代一直持續到蘇聯時代,通過不平等條約和暗中吞並等多種方式,俄羅斯總共侵占清朝直轄領土350多萬平方公裏,侵占藩屬國領土150多萬平方公裏。

英國是當年入侵的西方列強的代表,最早打開清朝國門,首開割地賠款的先河。清朝絕大多數的藩屬國被英國吞並,英國首先割占清朝直轄領土香港。

日本是侵占中國領土的國家中唯一的非西方國家。日本主要是吞並清朝藩屬國朝鮮和琉球,並割讓台灣島及所有附屬各島嶼、澎湖列島和遼東半島。

近代以來,英、法、意、德、美、日、奧等國通過近千條條約和補充條約,涉及台灣、香港、澳門、新疆、西藏等地區,其內容包括割地賠款、劃分租界、單邊治外法權(包括領事裁判權)、開通通商口岸、片面最惠國待遇、協定關稅等特權。

據不完全統計,西方列強和日本對清朝的侵略曆史如下:

1839年,英屬印度吞並藩屬國拉達克,面積4.5萬平方公裏。

1840年,沙俄吞並藩屬國哈薩克和布魯特,哈薩克面積約100萬平方公裏,布魯特面積約10萬平方公裏。

1842年,《南京條約》香港島割給英國。

1853年,英國入侵藩屬國暹羅。

1858年,《瑷珲條約》沙俄侵占中國黑龍江以北,外興安嶺以南64多萬平方公裏領土。還將包括庫頁島在內的烏蘇裏江以東的黑龍江下遊43萬平方公裏的的部分劃爲中俄共管。

1860年,《北京條約》沙俄侵占中國烏蘇裏江以東40萬平方公裏,以及庫頁島7.6萬平方公裏的廣大土地。俄羅斯也因此得到了海參崴這個良好的出海口,中國東北喪失通往日本海的全部出海口。

1864年,《堪分西北界約》沙俄侵占中國巴爾喀什湖以東以南44萬多平方公裏國土。

1865年,英國吞並藩屬國布魯克巴。

1867年,沙俄吞並藩屬國浩罕國,面積約35萬平方公裏。

1868年,沙俄吞並藩屬國布哈拉。

1878年,英國吞並藩屬國巴達克山、愛烏罕。

1879年,日本吞並藩屬國琉球,總面積4600多平方公裏。

1881年,《伊犁條約》沙俄侵占中國塔城東北和伊犁、喀什噶爾以西共7萬多平方公裏國土。

1883年,《科布多條約》沙俄侵占新疆蒙古交界的齋桑湖地區3萬平方公裏國土。

1895年,趁中日甲午戰爭清朝戰敗,沙俄趁火打劫用武力侵占帕米爾高原1萬平方公裏。

1885年,法國侵占藩屬國越南。

1886年,英國侵占藩屬國緬甸。

1887年,《中葡和好通商條約》葡萄牙侵占澳門。

1890年,英國侵占藩屬國哲孟雄。

1892年,英國侵占藩屬國坎巨提。

1893年,法國侵占藩屬國南掌。

1894年,割讓高黎貢山以西給英緬當局。

1895年,《馬關條約》割讓台灣島及所有附屬各島嶼、澎湖列島和遼東半島給日本,當年日占藩屬國朝鮮。

1897年,英緬當局強租南坎三角洲。

1897年,德國侵占膠州灣,簽訂《中德膠澳租借條約》。

1898年,俄國侵占旅順大連,簽訂《旅大租地條約》。

1898年,法國租借廣州灣,簽訂《中法互訂廣州灣租界條約》。

1898年,英國租借威海衛,簽訂《訂租威海衛專條》。

1898年,英國租借香港新界,簽訂《中英展拓香港界址專條》。

1900年,沙俄趁清朝發生內亂,繼續蠶食和侵占中國領土。沙俄軍隊侵占中方在烏蘇裏江以東僅存的立腳點,制造了駭人聽聞的海蘭泡和江東六十四屯大慘案,滅絕人性地屠殺中國人民。

1908年,英國侵占藩屬國廓爾喀。

1911年,《滿洲裏界約》沙俄侵占中國滿洲裏以北1萬多平方公裏國土。

1914年,沙俄開始武力侵占唐努烏梁海,逐步蠶食。

1921年,外蒙古在蘇俄支持下,宣布脫離中華民國獨立,中國喪失180多萬平方公裏國土。1924年建立蒙古人民共和國,1944年所轄的唐努烏梁海地區大部分並入蘇聯。1946年中華民國政府被迫承認外蒙古獨立,國民黨當局割據台灣後聲稱蘇聯背信棄義取消承認其獨立。

除了上述簽訂的各種不平等邊界條約,沙俄使用各種卑鄙手段,又在條約之外侵占了中國共4萬多平方公裏領土。如位于現中塔邊界的2.5萬平方公裏領土,位于現中吉邊界、中哈邊界的共1萬多平方公裏領土,位于現中俄邊界白梭河、興凱湖一帶的共1萬多平方公裏領土,位于中國東北的黑瞎子島,俄羅斯最後是歸還一半。

清朝後期雖然割地賠款,但是仍然能保住絕大多少的領土。從曆史上王朝末年,內外交困、外敵入侵的形勢來看,已經實屬不易。

雖然清朝後期由于西方列強和日本的入侵,丟失大量的直轄領土和全部的藩屬國,但是直到1911年清朝滅亡的時候仍然還有1140多萬平方公裏的領土面積。

橫向對比,同時期的奧斯曼帝國在第一次世界大戰中敗于協約國之手,1923年奧斯曼帝國滅亡。奧斯曼帝國的領土從巅峰時期的550萬平方公裏,到滅亡時僅剩下78萬平方公裏,丟失85.8%的領土。相比之下,清朝僅僅丟失13.4%的領土,已經算是不錯。

本文由上甘嶺的旗幟原創,歡迎關注、點贊、收藏、分享,帶你一起長知識!