文博熱的當下,又有兩條考古新聞火了。

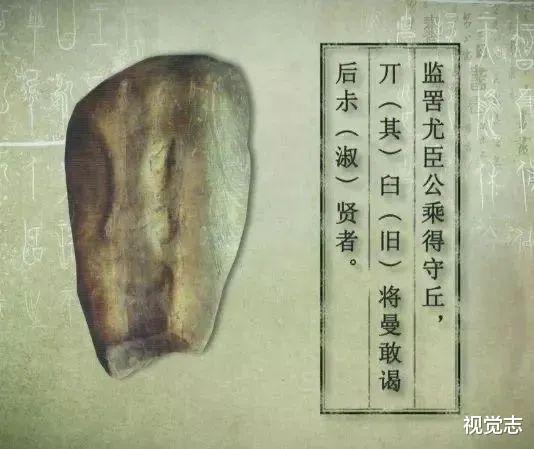

一條是來自河北博物館的一塊名叫“河光石刻”的石頭。

兩千年前,兩名公務員值班時實在無聊,于是就在石頭上刻了一句話:

“監罟有囿臣公乘得,守丘其臼舊將曼,敢谒後賢者。”

意思是,“我是爲國王監管捕魚的公乘得,我是看守陵墓的舊將軍曼,後世的君子,你們好啊!”

沒想到這句普通的問候跨越兩千多年,觸動了今世的無數網友。

大家紛紛在評論感慨曆史的綿長與動人。

而另一條新聞是楚考烈王墓因爲被盜,官方開始搶救性發掘。

然而這條新聞的評論卻沒有上面那麽和諧,反而滿是諷刺。

“考古究竟跟盜墓有什麽區別?”“又在官方盜墓嗎?”

近些年來,越來越多的人在質疑“考古”這一行爲,認爲它不過是另一種“盜墓”行爲。

但這二者顯然有著天壤之別。

簡單來說,盜墓只爲利益,但考古更重學術。

就比如這次的楚懷王墓,盜墓賊的對待方式是不擇手段地掘墓挖墳,只爲得到那些能在市場上流通獲利的文物。

至于墓裏的其他物件只會棄之如敝屣。

但考古學者則是原地保護,只在被盜墓後才搶救性發掘。

而且不僅會謹慎對待每一樣文物,還會認真研究文物背後的曆史。

再比如這次的河光刻石,在盜墓賊看來,只是一塊只是刻了幾個字的石頭,可能只會一腳踢開。

但對于考古學者來說,這卻是中國已發現的時代最早的石刻文字之一,對于戰國文字研究具有很高的曆史價值。

而我們今天要講的這件故事,則更能展現摸金校尉和考古學者的區別,以及文物的意義。

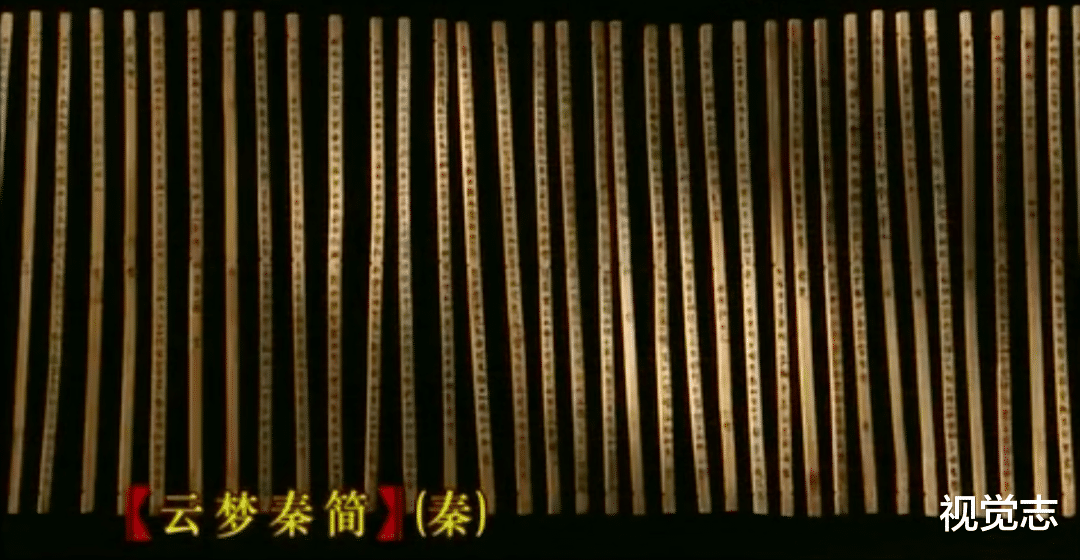

1975年冬天,雲夢縣睡虎地在新挖排水渠時發現了一批古墓。

而當清理到11號墓葬時,棺蓋板挪開後的瞬間,全場人都驚呆了。

只見墓主的枕部、臉的右側,肩膀右肩以及整個身體的右側都布滿了一束束的竹簡。

要知道,竹簡本就難得,而隨葬品一般多是墓主人生前喜歡的貴重物品,例如金銀玉器等,但這個棺材裏放置了這麽多竹簡,更見這批竹簡的珍貴性。

但這些竹簡已經在水裏浸泡得十分柔軟,稍有不慎就可能損壞。

鑒于雲夢縣城關鎮文化館距離睡虎地秦墓的發掘地點並不遠,因此考古隊員當即決定將整個棺材擡回雲夢縣文化館再進行整理。

此時的人們並不知道,他們這群人肩上扛著的竹簡中的文字,甚至連寫《史記》的司馬遷都沒見過,而這些文字的背後是一個消逝在曆史長河深處的王朝禁律。

2000多年前,地處西垂的秦國與東方六國經過了漫長的博弈爭鋒,最後用十年時間力掃群雄統一中國。

但因爲史料的缺失,我們只知道結果,卻不知道秦國爲何能成功。

但這次在睡虎地挖掘出的秦簡,卻正好回答了這個問題。

經過考古學家的翻譯,睡虎地秦簡主要記載的秦朝的法律,包括《田律》《秦律十八種》《效律》《秦律雜抄》《法律雜問》《封診式》等等,有的甚至比我們如今的法律還要健全。

比如《田律》中教授百姓如何耕田。

播種的時候,水稻的種子每畝用 2 又 2/3 鬥,谷子和麥子用一鬥,小豆 2/ 3 鬥,大豆半鬥。如果土地肥沃,每畝撒的種子可以適當減少一些。

對養牛的方法也有規定。

“各縣對牛的數量要嚴加登記,如果由于飼養不當,一年死 3 頭牛以上,或 10 頭成年母牛其中的 6 頭不生小牛的話,主管牛的官吏要懲罰,縣城和縣令也有罪。”

“你不能拼命把它耕,還得讓它吃草,如果是耕了地以後,牛消瘦了一寸,就要打你使用牛的人十下鞭子,那都非常嚴格。”

可能正是因爲法律規定了所有農戶都用到最先進的方法種植莊稼,才保證秦國軍隊有足夠的糧食前行,在統一六國的道路上無後顧之憂。

而很多我們如今還在探討的法律,在秦朝也有明確規定。

比如見義勇爲。

秦朝法律規定,如果大庭廣衆之下遇見傷人事件,百步之內的人卻不伸手援救,那麽這些人就要上繳兩副盔甲。

在秦朝,一副盔甲相當于二兩黃金,兩幅就是四兩,普通人自然無法支付這麽高的罰金,所以就是逼迫他們前去幫忙。

比如豆腐渣工程。

如果施工者偷工減料,那麽上到負責工程的官員,下到包工頭、施工者都要接受懲罰,監管部門和黑心老板誰都別想跑掉。

以及生活中的種種瑣事,商品必須明碼標價,破案不得嚴刑逼供,必須以德服人等等。

但最讓人驚訝的是,秦律裏還有關于保護自然環境的規定。

秦簡《田律》明確記載,“春二月,毋敢伐材木山林及壅隄水,不夏月,毋敢夜草爲灰,取生荔,麛卵鷇,到七月而縱之。”

這段話意思是說,“春天嚴禁砍伐山林和修築堤壩堵塞河水。不到夏天不准燒草作爲肥料,不准采摘剛發芽的植物,不准打幼獸、取鳥卵和傷害幼鳥。”

從這些法律條文中我們可以看出,中國古人已經非常注重環境保護和生態平衡。

因此,睡虎地秦簡所展示的不僅僅是一些法律條文,更是反應了當時秦朝整個社會工業、農業、商業的文明發展,涉及到政治、經濟、文化、醫學、藝術等種種方面。

通過睡虎地秦簡,我們對秦朝曆史也有了更全面、深刻、真實的判斷。

那麽現在,讓我們轉念想想,如果是盜墓賊挖開這座古墓,會怎麽對待這些竹簡。

我想,可能會直接扒開,想要去找尋藏在更下面的珠寶,而當一無所獲時還會氣到踩上一腳。

可能這就是盜墓賊和考古人的區別,一個爲利益亂,一個爲曆史言。

而考古人做的還不止這一點。

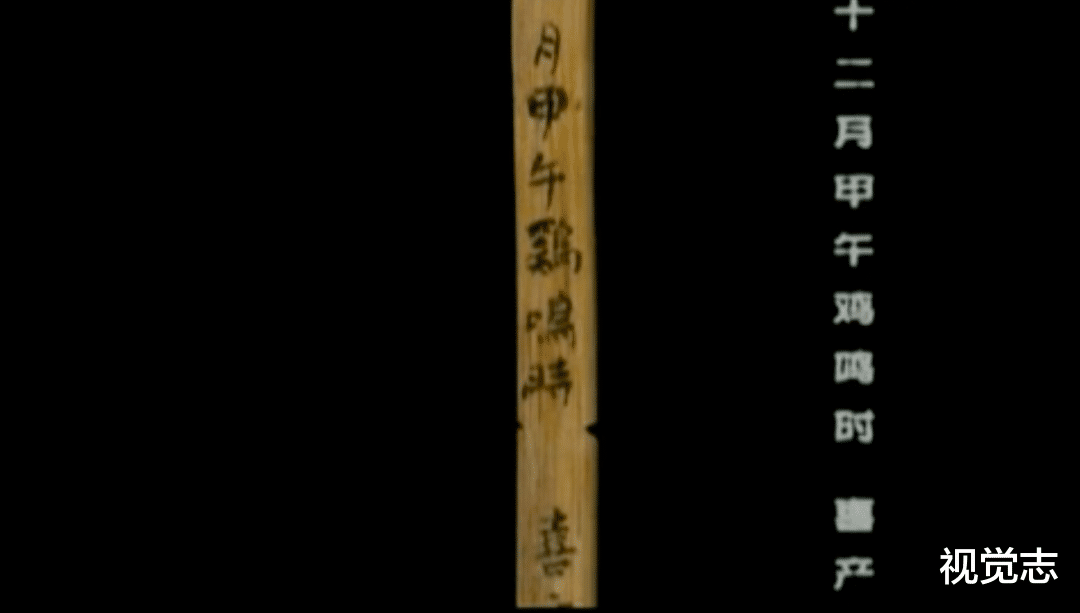

在雲夢睡虎地萬象森羅的秦簡中,最特殊的一本應該是被考古學者命名爲《編年記》的秦簡。

它被放在墓主人的頭部,共53支,大約有550字。

這本書以編年的方式記錄了上自秦昭王元年,即公元前306年,下到秦始皇三十年,也就是公元前217年前後共90年的曆史。

但它並非史書,也非傳記,而是墓主人對自己一生的回顧。

竹簡中除了有“秦昭王二年,攻皮氏”“秦昭王四年,攻封陵”這樣明顯的曆史記載。

與此同時,也出現了“秦昭王五年,攻大野王。十二月甲午雞鳴時,喜産”“秦王政元年,喜傅”“秦王政十二年,四月癸醜,喜治獄鄢”這樣帶有“喜”字的句子。

經考古學者的研究,確定文中的“喜”,就是墓主。

而這本《編年記》就是他將自己的一生,與秦朝的發展穿插到了一起。

“四十五年攻大野王,十二月甲午雞鳴時喜産”,意思就是說,秦昭王四十五年,秦軍進攻韓國的野王,到了十二月甲午黎明雞鳴時,喜出生了。

算起來,喜比秦始皇大了整整兩歲。

“秦王政元年,喜傅”,意思就是秦王嬴政元年,喜成爲了大秦帝國一個擁有完全民事行爲能力的公民。

“秦王政十二年,四月癸醜,喜治獄鄢”,意思就是秦王嬴政十二年,四月癸醜,喜擔任治獄鄢。

所以,這批秦簡之所以都是法律著作,就因爲喜在當時擔任的就是地方法律秘書。

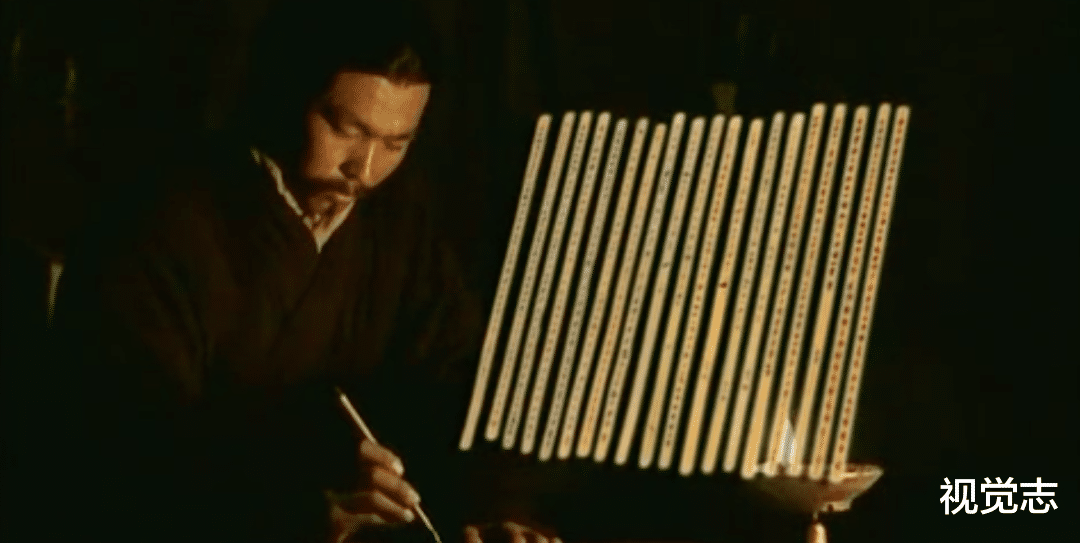

可以想像,兩年兩百多年前,一位官員正在昏暗的燈光下將上級所派發的法律條文敬業得全都抄錄下來,並且努力背誦。

他名叫喜,是秦國一個普通小吏,在南郡安陸縣任職。

他相信,自己所抄寫的法律能讓這個國家強盛,能讓治下百姓安居,所以不僅生前抄寫,甚至死後都要帶在身邊。

事實證明,在他41歲的時候,秦始皇如他所想,橫掃六國,一統大秦。

沒人能知道他當時的心情,但《編年記》裏的另一句話似乎就是答案。

《編年記》中其它有關喜的記載,全都是“産穿耳”“喜安陸史”這樣孩子出生、生活巨變這樣的大事,但有一句卻另起一筆。

這句話記載的是公元前219年的發生的事,“秦始皇廿八年,今過安陸”。

寫的是秦始皇二十八年時,始皇開始巡遊六國舊地,“今”指的就是秦始皇,“過安陸”就是秦始皇巡遊經過了他所在的安陸縣。

喜將秦始皇的這次巡遊過境特意記載在自己的生平之中,可以想見,他應該將這次遇到秦始皇當成一生最榮耀的時刻。

當時的他,也許就跪拜在一群官吏和百姓之中,在他面前,是他心中無限崇拜的帝王,在這位帝王的統治下,終于讓大秦成爲唯一的帝國。

喜,應該是十分愛國的。

據科研人員通過對墓主的化驗,得知墓主的年齡爲 45 歲左右,而《編年記》記載的最後一年是秦始皇三十年,說明喜的年齡有可能是 46 歲。

在他漫長波蕩的一生裏,三次上戰場,但沒有立下任何的軍功,擔任過三個職位,也沒有遇到過什麽大案要案,可他還是遵從國家要求從軍殺敵,在工作崗位上認真負責。

考古人員在睡虎地11號墓葬中出土了銅削刀和毛筆,出土的毛筆已經分化,而削刀還有使用的痕迹,說明墓主人一生中花費了很大的精力用以寫作。

科研人員還發現他患有很嚴重的頸椎病,這或許就是因爲他長期伏案工作所得的職業病。

這些,都是他爲國爲民的證據。

公元前217年,喜去世了,他要求家人將自己生前一一抄寫的全部法律文書都存放在自己的棺室,特別是那捆記載他一生大事的竹簡。

曆史的車輪滾滾而過,煙塵中,人們大多只能看見王侯將相的寶馬雕車,可那些底層百姓的身影、呼喊、痕迹卻始終悄無聲息。

但一次偶然的機會中,經過考古學家的發掘,卻我們看到了兩千兩百多年前一個秦朝底層小吏的一生,他的堅守與熱愛。

事實上,像“喜”這樣普通人的故事,考古學家還發掘了許多。

就在喜的墓旁不遠,還有一個墓葬引起了考古學家的注意。

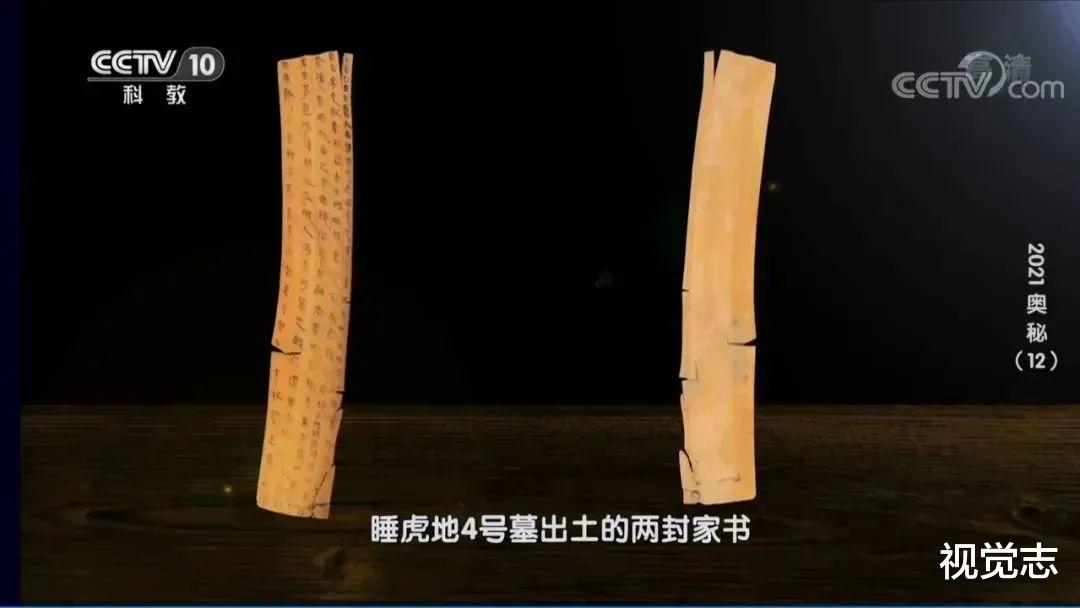

雖然相比于喜的墓穴,它顯得窄小、寒酸,但裏面兩塊寫滿文字的木片卻是中國最早的家信。

專家通過木條上的文字得知,墓主名叫衷,是戰國晚期一個普通的秦人。

而這兩方寫滿文字的木牍,是他的兩個兄弟黑夫與驚從戰場上寄回來的信件。

信件開頭日期是“二月辛巳”,據曆史學者分析,“二月辛巳”是秦王政二十四年二月十九日。

這一年,秦王啓用了老將王翦作爲統帥,統領 60 萬大軍,對楚國發動了最後殲滅性進擊。

所以,黑夫與驚從軍的正是這場滅楚之戰。

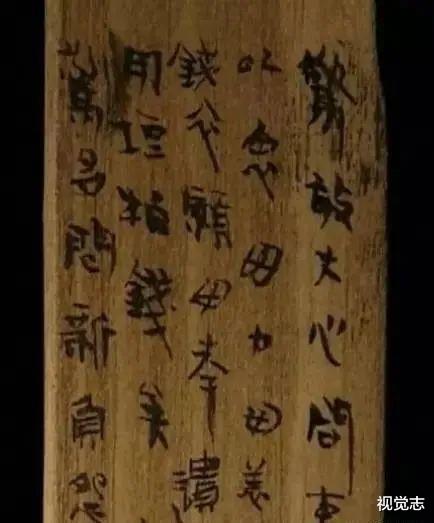

而黑夫寫信的目的是希望家裏接濟錢和衣物,“願母幸遣錢五六百,布謹善者毋下二丈五尺”。

驚希望母親能夠寄五六百錢來,布要仔細挑選品質好的,至少要二丈五尺,如果家那邊布貴的話,就多寄些錢,他自己買布做下衣。

從黑夫和驚向家中要錢和衣服來看,秦國士兵很可能沒有軍饷。

此外,驚還在信中希望家人照顧好自己的妹妹妴,說千萬不要讓她到太遠的地方砍柴,更不能去新地,因爲那裏盜賊多,而且連用了兩個“急”字。

短短兩片木牍,不僅讓我們看到了兩千年前秦軍士兵的日常生活,社會的經濟面貌,更看到了一個普通家庭的濃濃親情。

雖然他們的生活烽火連天,但他們的感情淳樸動人,彼此之間的眷戀、懷念,以及親昵,都是和如今的我們一樣的。

黑夫和驚最後是否收到來自安陸故鄉寄來的衣物和錢,我們不得而知。

但對于他們參加的這場戰爭的最後結果,《史記》有著明確的記載。“破荊軍,昌平君死,項燕遂自殺。”

或許黑夫和驚立下戰功,最終回到故鄉,與親人團聚;又或許在殺敵過程中戰死疆場,所以衷才會將他們的家信放在墓中。

曆史或許漫長到千年萬千,但只要是人的曆史,都不過是一個人的生老病死,一群人的悲歡離合。

一份小小的家書,大的方面讓我們看到一個國家統一的進程,小的方面我們看到的是一個家庭的群像。

除了喜和衷之外,考古學家還在甘肅省酒泉市發現了一封西漢時期一個名叫宣的小吏寫給他的好朋友幼孫夫婦的信,在藏經洞文書中看到了一封北宋時期一位隨著敦煌使臣前往東京的女眷給遠在西北的家人寫的信。

所以,跟盜墓賊只爲獲得那些值錢的金銀珠寶,字畫器具不一樣,考古更多的是爲了“古”。

這裏的“古”是指古代的社會面貌、生活方式,所以,除了王侯將相,才子佳人,還有那些消彌在曆史煙塵中的普通人。

他們的故事,同樣應該值得我們知曉。

就像喜,大曆史的走向是秦朝建立,六國消亡,但這些宏大敘事,時代風雲,不過是他生活的注腳。

在他所著的《編年記》裏,“喜産”“産穿耳”是與“紹王元年”“四十五年”同樣重要的事情。

生前,他的工作護佑了一方百姓,死後,他的熱愛讓後世看到了當時的王朝。

而讓後世的我們得以一窺的眼睛,就是考古工作者。

*部分圖片和素材來自網絡