有句名言怎麽說來著,“知道的越多,越覺得自己無知”。

就比如隨著網友玩梗的花樣百出,人們才發現,人類對《甄嬛傳》的挖掘不到0.1%。

在國産影視劇中,要說長尾效應,恐怕沒有一部能超過《甄嬛傳》。

單說對角色的挖掘,從甄嬛到華妃,從皇後到安陵容,每一個角色都那麽有血有肉,可憐可憫。

但我們今天要講的,則是一個被很多人忽略的角色。

陳建斌飾演的皇帝。

甚至,從導演的角度,這個角色才是這部劇成功的最大原因。

關于《甄嬛傳》一直有一個很津津樂道的幕後故事。

飾演皇上的陳建斌問飾演華妃的蔣欣:“你的妝怎麽這麽老。”

蔣欣回說,“因爲要配你啊”。

委屈的陳建斌去找導演鄭曉龍訴苦,結果竟然得到了肯定的回答。

事實上,導演不僅讓化妝師把蔣欣化老了,甚至把陳建斌也化老了。

拍《甄嬛傳》時陳建斌才38歲,但電視劇裏像是4、50了。

但只要了解過原著都知道,裏面的皇帝玄淩不過25歲,且長相清俊不凡,是最標准的古偶男主。

所以當時網友熱議的選角大多都是鍾漢良、陳坤等年輕小生,我們也能想到若真的選了他們,收視率絕對有所保障。

然而當知道是陳建斌演玄淩後,全網哀嚎,對導演也是惡評遍地。

那導演爲何明明有捷徑不走,偏要逆天下之大不韪選擇與原著形象相差甚遠,且十分顯老的陳建斌呢?

這背後,其實就是他對這部劇最用心之處。

原著《甄嬛傳》說得再好看,也不過是一本宮鬥小說。

但導演鄭曉龍看中這本書的點卻是想挖掘其中“反封建”的主旨。

他說:“我想拍一個帶有批判意識的古裝劇,近些年的古裝劇多半是歌頌,大量的是在吹捧。”

何爲封建?

簡單來說,就是階級。

如何批判?

簡單來說,展現這種階級意識對人的傷害。

過去的宮鬥劇中,皇上大多就如《甄嬛傳》原著一樣,年輕帥氣又專情,因此無數女性觀衆在看的時候,都將自己代入進去,希望能穿越到那個年代,成爲妃子。

而鄭曉龍就是要把這層虛假的濾鏡掀開,讓觀衆看到真實的封建社會。

所以,他將原著架空的朝代放在了清朝的雍正時代。

這樣一來有兩個好處。

一個是明面上的,雍正登基時已然45歲,比飾演他的陳建斌還大了4歲。

這樣的年紀本身就能讓電視機前的觀衆對古偶一般的後宮劇情祛魅。

一個則是內裏的,雍正是經曆了九子奪嫡才獲得皇位的,因此十分在乎手中的權力,並且雍正朝還是封建王朝中央集權到達頂峰,對底層人壓迫最嚴重的時期。

妃子陪伴在這樣的皇帝身邊,可以想見有多小心翼翼。

所以,在《甄嬛傳》中,我們隨處可見權力的存在。

最常見也最典型的例子就是行禮。

無論是嫔妃見到皇上,還是他們彼此見面,低位者都必須向高位者行禮。

這是他們生長在血液裏的階級認知。

而哪怕只是作爲背景的宮人,也始終保持著畢恭畢敬的姿態。

很顯然,這就是導演的安排。

他就是想讓觀衆在看劇的過程中感受到這個故事和我們如今的不一樣。

他們生活在一個階級分化明確的時代,底層人永遠不可能超過上層人,在這個時代,不會出現那些冒著粉紅泡泡的偶像劇情,破除觀衆對後宮的浪漫想象。

而除了這些無處不在的氣氛烘托,《甄嬛傳》展現階級意識的方式還有許多伴君如伴虎式的劇情。

作爲封建社會最高權利的擁有者,皇帝,隨便一句話就是一個人乃至一個家族的生死存亡。

所以,在他身邊必須時刻關注著他的喜怒哀樂,以免禍及自身。

《甄嬛傳》一開始,皇帝和皇後對坐吃飯時,皇帝覺得鴨子湯入味,想多喝一碗,結果被皇後制止。

但就是這麽一句話,就讓皇帝不高興了,直接起身去了華妃宮裏。

但這也可能是因爲皇後並不受皇帝看重,可即便是甄嬛,皇帝將其作爲最愛之人的替身,在皇帝身邊也是戰戰兢兢。

因爲曹琴默一句話,皇帝以爲甄嬛和他的初遇是因爲仰慕果郡王,因此不怒自威。

幸而甄嬛用一大段話爲自己解釋才勉強過關。

而這還是二人的熱戀期,到了後面甄嬛因華妃罰跪等原因流産,皇帝不願也不忍懲罰華妃,因此冷落甄嬛。

最終,還是甄嬛向皇上低頭。

這些陪伴帝王時所需要的機警、委屈、成全,都是階級施加給下層人的。

這些情節,完全顛覆了過去那些幼稚的,只有愛情存在,帝王專寵一個妃子的後宮劇。

所以,有這樣不可撼動的上層,後宮女人之間的鬥爭傾軋才顯得慘烈。

也正是有這樣的錯誤的階級意識,每位娘娘因“鬥”而淒慘的一生才是悲哀的,可憐的。

這樣看來,作爲這場群芳鬥豔的旁觀者、審判者,皇帝好像是唯一的獲利者。

可鄭曉龍卻沒打算放過他,反而在他身上加注了更多“反封建”的講述。

表面上看,皇帝是權力的擁有者,所有人見到他都要行禮,在他面前戰戰兢兢。

事實上他也受困于權力。

經曆了九子奪嫡後,雍正的地位依舊不算穩固,即使擁有最高的權力,他要應付的事情也是最多的。

所以我們發現《甄嬛傳》中的雍正,最常見的狀態就是煩。

永遠板著一張臉,垮著身子。

史料記載,雍正在位13年,每天睡眠時間不足4小時,在數萬件奏折上寫下批語,多達一千多萬字。

而每一張折子,都是一個抉擇,雍正必須權衡整個國家的每一個走向。

落到最具體,也是我們最熟悉的,就是年羹堯的劇情。

因爲要依靠年羹堯的能力安定西北,所以他必須保證年羹堯地位不倒,以及年羹堯的妹妹始終受寵。

在前朝,哪怕年羹堯在前朝再怎麽狂妄,他依舊選擇容忍。

勝仗回朝,皇帝叫他到宮裏吃飯,年羹堯卻根本不在乎君臣禮儀,讓蘇培盛給他布菜,還自稱跟皇帝是一家人。

放在別人身上,雍正估計早就賜死了,但礙于年羹堯還有用,他也只能忍。

此外,年羹堯更是居功自傲,肆意妄爲。

不僅大肆翻修府第,拆毀民居,修建花園,使得百姓流離失所。

還把太醫院的太醫帶走給自己的夫人看病,致使皇後頭風發作卻沒有太醫醫治。

甚至結黨營私、買賣官位,左右皇帝對官員的任命。

所以,待年羹堯的價值被利用結束後,雍正迅速將其抄家處死。

而華妃和年羹堯的命運是用血脈綁死的。

從一開始,雍正就爲了防止年羹堯利用華妃的孩子謀權篡位,先是利用端妃打掉了華妃和自己的孩子,還用歡宜香防止華妃再度有孕。

但因爲喜歡華妃的肆意開朗,雍正與華妃的關系在劇情前期還有一些夫妻情義。

所以哪怕華妃屢屢作惡,無論是殺害福子、指使余氏在甄嬛的湯藥中下毒,還是利用溫宜陷害甄嬛、設計眉莊有孕,他也都只是睜一只眼閉一只眼。

直到華妃仗著自己貴妃的身份淩辱甄嬛,使甄嬛和自己的第一個孩子胎死腹中,皇上再也無法容忍,甚至說出了“賤婦”二字。

但即便如此,在聽到華妃說出自己也失去過孩子,不會傷害別人的孩子時,皇上想到自己曾經對華妃做過的事情,語氣還是弱了下去。

最終只是將其降爲妃位,褫奪封號,去協理六宮之權,非诏不得觐見。

而沒過多久,他還是恢複了華妃的封號,直到年羹堯被扳倒之後,他才最終賜死華妃。

然而,他還是在華妃死後,懷著對思念和愧疚之情追封華妃爲貴妃,谥號敦肅,又在大封後宮時尊爲皇貴妃。

在對待年羹堯和華妃的事情上,除了權利的權衡,還有情意的考量,哪怕是帝王,雍正也無法隨著自己的心去肆意活著。

這就是作爲皇帝生存法則,始終在權衡,因爲一旦踏錯一步就可能萬劫不複,雪塌山倒。

但這只是權力帶給他當下的恐慌,事實上,他的一生也被權力碾壓。

因爲生在權力之中,雍正的原生家庭並不幸福。

童年就和母親疏遠,不被父親喜歡,導致他一生都活在自卑和渴求之中。

劇中有段情節是他和果郡王在練習騎射,雍正感慨果郡王的射箭是皇阿瑪教的。

果郡王趕緊說:“您的騎射師傅是滿洲第一巴圖魯,我雖然是皇阿瑪親手教的,但沒得到真傳。”

皇帝說:“巴圖魯教的是箭術,皇阿瑪給的是舐犢情深,皇阿瑪還是偏心你的。”

果郡王趕緊跪下,說:“天將降大任于斯人也,必先苦其心志,正是皇阿瑪的偏愛,我成了無用之人。”

這背後,有皇帝對自小沒有父愛的苦楚,也有他對果郡王的提防,更因爲這層提防導致果郡王在他面前小心翼翼從而又失去了兄弟之情。

但到了後期,他還是因爲害怕果郡王造反以及看到了果郡王對甄嬛的觊觎,最終讓甄嬛將其毒死。

而更典型的一幕是太後死前說想見一見十四阿哥,並請求皇帝要善待十四阿哥時,但皇帝冷漠地拒絕了。

結果太後詛咒皇上會最終落得個六親不認,骨肉分離的下場。

但即便如此,皇帝在太後咽氣後還是跪在床上哽咽說道:“皇額娘,快睡吧,好長大,長大把弓拉響,這樣哄孩子的歌,您從來沒有對我唱過,您能再爲我唱一遍嗎?”

整部劇中,皇帝只有兩次稱“我”。

一次是“純元故衣事件”,皇帝隔著紗幔看到甄嬛,以爲純元歸來,急忙問道:“菀菀,你怎麽不叫我四郎了?”

第二次便是這次太後崩逝,皇帝說出了心中最隱秘的傷痛。

雍正自小就明白權力對自己的傷害,但長大後他又爲了獲取權力,囚禁自己親兄弟,殺害自己的孩子,葬送自己的親人,逐漸被權力反噬,走向他的百年孤寂。

在那個時代中,沒有人是幸存者。

有人說,《甄嬛傳》是千紅一窟萬豔同悲。

而我們現在知道了,在封建等級分明的社會中,就連皇上也是受害者。

正因導演堅持這樣的主旨,選擇了一個跟過往古偶宮廷劇完全不同的帝王形象才讓《甄嬛傳》落地,並且哪怕直到現在,依舊常看常新。

巧的是,最近這段時間,作爲《甄嬛傳》姊妹篇的《如懿傳》卻遭受了全網的惡評。

比如裁掉穩婆賞賜,對底層人的漠視。

因炩妃的爭寵手段對其進行蕩婦羞辱。

明知炩妃一路走來艱難卻還是視而不見。

同樣是宮鬥劇,《甄嬛傳》中卻很少有這些違背今世價值觀的情節。

或許也有人說,這些觀念在當時就是存在的,怎麽可能規避得掉。

但正如意大利史學家、哲學家克羅奇在其專著《曆史學的理論和實際》提出的“一切曆史都是當代史”。

影視劇也是如此,我們看似拍的是過去的故事,但表達的卻都是當代的價值觀。

比如《還珠格格》的主題是“讓我們紅塵做伴活得潇潇灑灑”。

《鐵齒銅牙紀曉岚》的主題是:“也知道難得糊塗才是福,卻忍不住要爲天下蒼生登高一呼”。

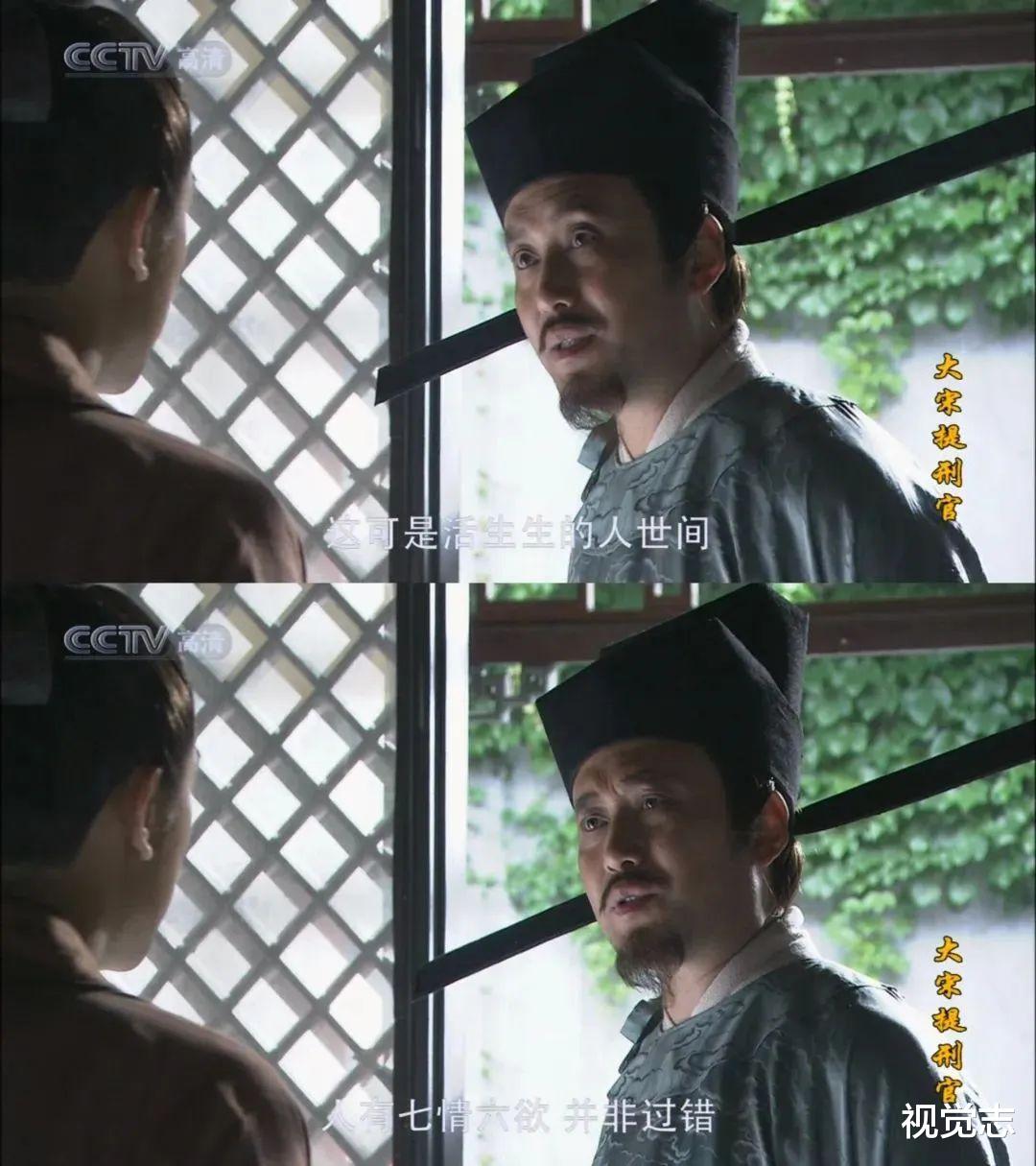

《大宋提刑官》的主題是“千古悠悠,有多少冤魂嗟歎”。

事實上,《如懿傳》如今的惡評也是因爲對原著進行修改的緣故。

從某種角度看,《如懿傳》原著想表達的主旨其實比《甄嬛傳》的立意更高。

跟劇版如懿人淡如菊,全程不參與宮鬥的遺世獨立相比,原著裏的如懿也曾和其他嫔妃一樣互相絞殺,但當手染人命,抵達後位時,才發現自己這一路精神被摧毀,自我被扭曲,因此自覺悲哀,下堂求去,斷發辭別。

就比如原著斷發段落中,如懿就曾向皇上表達過後宮對人性的摧殘:

“臣妾在宮裏的每一日,都在發瘋,都在做著自己都覺得不可思議的瘋狂的事。高晞月是,金玉妍是,蘇綠筠是,白蕊姬是,厄音珠是,藍曦是,您也是。我們每個人都在發瘋,可臣妾分明記得,我們的起初,都不是這樣的!”

還有一幕是她目睹永琪去世,自己還被五阿哥的侍妾胡芸角陷害後,拍著長街紅牆想要逃離紫禁城的情節:

“她淚流滿面,說不出一句話,一掌, 又一掌,重重地拍在牆上。以掌心的刺痛,軟弱的力量,來撼動這一切。她想出去,想出去。她這一生,從未如此刻,發瘋般地想要出去。”

這一主旨,遠比劇版《如懿傳》僅因帝後婚姻出了嫌隙就斷發來得厚重。

《甄嬛傳》正是因爲導演鄭曉龍堅持對封建社會進行批判,雖千萬人吾往矣,選擇陳建斌飾演雍正,才讓我們看到了那個時代對人性的摧殘。

而《如懿傳》正因爲劇方的短視才導致整部劇偏離原著主旨,最終翻車。

這也是對如今許多影視工作者的啓發。

一部影視劇,最重要的是劇本,是主旨表達,並且這種表達需要貼合當代人的三觀。

哪怕這種表達會影響市場,比如選一個不受觀衆喜歡的形象,但最終的質量還是會被觀衆認可,比如《甄嬛傳》。

而即便選擇了觀衆喜歡的演員,但亂改劇本主旨,終究會敗北,比如《如懿傳》。

畢竟,時間已經給了我們答案。

參考資料:

1. 《該爲「甄嬛」最後一個花瓶翻案了》 Sir電影2. 《如懿傳》原著

*部分圖片和素材來自網絡