提起曆史上有名的戰鬥機,特別是在噴氣式戰鬥機中,可以說沒有哪一個型號能在生産規模和生産速度上與蘇聯米高楊設計局研制的米格-23相比。而在蘇聯曾經研制的戰鬥機中也沒有哪一個型號能比被北約稱爲“鞭撻者”的米格-23更能代表蘇聯戰術戰鬥機的設計理念。然而反過來,又很少有哪一個型號的戰鬥機設計會像米格-23一樣引起如此多的非議。

一、

先給大家說一個真實卻又令人難以置信的故事。

1989年7月4日,前蘇聯駐波蘭的一支空軍部隊正在進行緊張的飛行訓練。一位前蘇聯空軍上校,駕駛著一架米格-23戰鬥機從跑道上起飛後不久,突然聽到戰鬥機進氣道發出爆炸的聲音,同時感到戰鬥機的發動機推力在下降,于是立即向指揮塔台報告:發動機故障,飛機失去動力!

地面指揮塔台聽到報告後,當即命令他立即跳傘。在飛行高度只有100多米時,上校果斷棄機跳傘。

當降落傘徐徐下降的時候,上校驚奇地看到那架米格-23戰鬥機並沒有向地面墜落,而是像是有人駕駛一樣,飄飄悠悠地朝著波羅的海方向飛去。

就這樣,這架米格-23戰鬥機徑直飛過波蘭和民主德國的領空,飛到了聯邦德國。此時駐聯邦德國的北約部隊發現了這架米格-23戰鬥機,于是立即派兩架F-15戰鬥機升空,准備戰鬥。

這架無人駕駛的米格-23戰鬥機,絲毫不理會北約部隊的警告,像一個喝多了酒的醉漢,搖搖晃晃地繼續朝荷蘭方向飛去。直到這時,F-15的飛行員才看到米格-23裏沒有飛行員,于是只得緊跟在米格-23的後面,看它到底要幹什麽。

沒過多久,這架米格-23便飛到了比利時的領空。直到這時,它才一頭向下方墜去,墜毀在離比利時首都80多公裏的一塊平地之中。事後經過確認,這架無人駕駛的米格-23戰鬥機,居然在無人駕駛的情況下飛行了79分鍾,飛越了5個國家的領空,總共飛了900余公裏之遠,創下了一個奇迹。

二、

米格-23誕生于上世紀七十年代初的冷戰時期,當時美國與蘇聯正圍繞制空權展開你追我趕的軍備競賽。隨著美國F-14、F-15和F-16戰機相繼服役,蘇聯空軍迫切需要一款能與之抗衡的戰機,米格-23便是在這種情況下應運而生的。

米格-23最大的特點是采取了後掠式機翼,在機翼向後掠動時,翼弦將增大,從而就降低機翼的展弦比,提高續航時間和起降的安全性。在高速飛行中,飛機阻力也會減少,能以非常高的速度在低空作戰,再加上其造價低廉,使得米格-23成爲當時最先進的戰鬥機之一,在一些局部戰爭中大放異彩,並獲得了“鞭撻者”的外號。

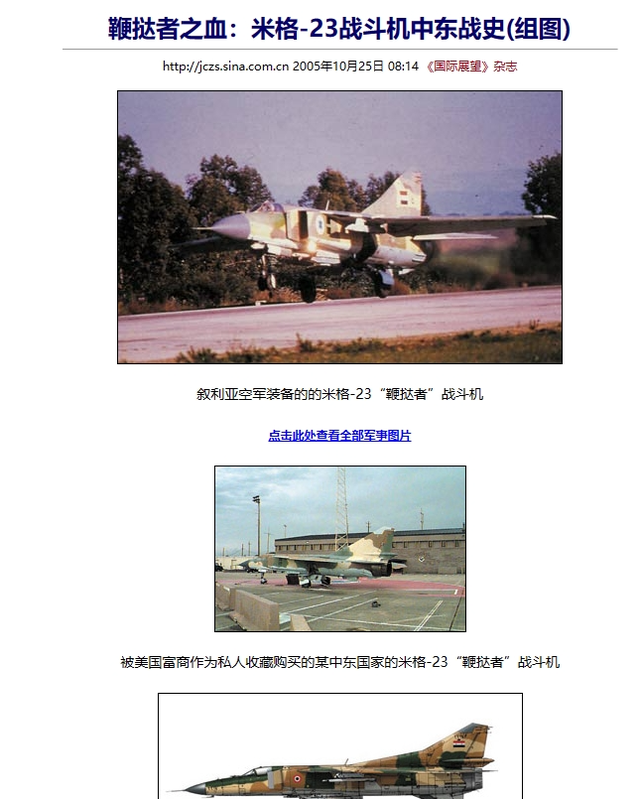

米格-23剛研制成功不久,埃及和敘利亞便先後向蘇聯申請購買米格-23戰機,來裝備其空軍。1973年10月,蘇聯向敘利亞出口了4架米格-23戰機,敘利亞立馬將其部署在了杜邁爾空軍基地的敘利亞空軍第1中隊。

1974年4月,敘利亞和以色列在戈蘭高地爆發沖突,以色列對敘利亞部署在黑門山周圍的薩姆導彈陣地進行了一系列攻擊,敘以局勢日趨緊張。

4月19日中午,敘利亞空軍第1中隊飛行員阿爾梅斯利上尉,奉命駕駛著一架米格-23執行單機飛行任務時,迎面撞上了以色列7-8架F-4E鬼怪組成的戰鬥轟炸機編隊。

阿爾梅斯利上尉判斷以軍的這個轟炸機編隊,一定是去執行轟炸敘利亞的任務的,因此雖然敵衆我寡,但他仍然勇敢地率先發起了攻擊。

利用米格-23優秀的速度,阿爾梅斯利一個回旋,便繞到了以色列機群的後方,隨後朝著F-4E鬼怪轟炸機發射了3枚導彈。

隨著兩聲巨響,兩架被導彈擊中的以軍飛機,冒著濃煙一頭栽了下去。

剩下的以色列飛機迅速分散開來,加大油門企圖逃竄。阿爾梅斯利盯緊了其中的一架,正准備用機關炮向其開火時,沒想到另一架F-4E趁機繞到了他的機後,發出的導彈直接命中了阿爾梅斯利的米格-23。

中彈後的米格-23,搖搖晃晃地沖著地面栽了下去。阿爾梅斯利飛機一起墜落到了地面,受了重傷。幸運的是,他被救援小組及時救起,保住了一條命。

事後,阿爾梅斯利憑借此次擊落了以色列兩架F-4E鬼怪轟炸機的戰績,直接由上尉晉升爲中校,並獲得了一枚“敘利亞共和國英雄”勳章。

三、

美國空軍曾對以米格-23進行過深入研究。參與研究的約翰·曼克拉克在談到米格-23戰機時曾說:“它會加速至機體爆炸。當時該機的儀表限速是700多節,但實際最高飛行速度達到了850至900節。”

美軍米格-23試飛員馬切利回憶說:“如果開滿加力,米格-23能飛出飛行包線圖以外的高速,美軍能媲美這一點的只有F-111戰鬥轟炸機。在一次低空競速測試飛行中,米格-23曾把一架F-111甩出3.2公裏之遠。”

米格-23性能如此優越,敘利亞空軍馬上向蘇聯購買了24架米格-23,將它們部署到位于大馬士革附近的阿爾-邁宰空軍基地,並成立了四個米格-23飛行中隊。受敘利亞的影響,埃及和利比亞等阿拉伯國家的空軍,也大量向蘇聯購買米格-23戰機。其中僅埃及便向蘇聯購買了16架米格-23,並成立了飛行第251團。

第四次中東戰爭結束後,埃及總統薩達特接受了美國提出的關于埃以停火的六點協議,之後在美國的調停下,和以色列簽訂了兩個脫離接觸協議。1977年,薩達特訪問耶路撒冷,結束了與以色列之間的戰爭狀態。

在向美國靠近的同時,埃及又于1976年廢除了《埃蘇友好合作條約》,收回了蘇聯對埃及港口的使用權,兩國關系徹底破裂。從此埃及轉向了西方,轉而向法國購買飛機。

四、

此時的中國,正處在改革開放的前夜,面臨的國際形勢極爲嚴峻。

1978年4月4日,勃列日涅夫在蘇聯國防部長烏斯基諾夫的陪同下,在距離我國25公裏處的哈巴羅夫斯基,進行了模擬式邊境沖突大演習。隨後,蘇聯將布防在中蘇邊界的部隊猛增到50個師。南邊的越南也在蘇聯支持下,悍然入侵柬埔寨,並不斷在中越邊境挑起沖突。

當時的中國,雖然擁有規模龐大的陸軍,但空軍的實力卻很薄弱。空軍列裝最多的戰機爲殲-6和強-5,連米格-21都很少,更別提更爲先進的米格-23了。

考慮到越南正在與蘇聯談判,想引進一批米格-23,我軍很有可能失去制空權,這對我們是非常不利的。可在當時的中蘇關系背景下,蘇聯是絕不會賣給我們米格23戰鬥機的。

面對如此局面,強-5的總師陸孝彭向中央軍委提出,我們可以自行開發以米格-23爲基礎的強-6機型,這樣我們僅需要一架用來研究的米格-23就夠了。

就在這時,中國得到一個情報:埃及向蘇聯購買的一批米格-23飛機即將退出現役,轉而裝備從法國購買幻影機型。能不能從埃及購買一架米格-23回來研究,以便研制出我們的新機型呢?

1978年11月2日至12月23日,以第三機械工業部領導帶隊的中國航空工業高級代表團先後訪問了西歐的聯邦德國、法國和英國等五個國家。這是中國航空工業由封閉走向世界的一次標志性事件。通過考察,第三機械工業部明確了出口—引進—再出口—再引進的良性循環發展原則,由此正式拉開了中國航空工業走向世界的序幕。

在訪問西歐的同時,代表團還秘密派出顧誦芬院士等幾位專家,無聲無息地來到埃及首都開羅,同埃及方面商談購買米格-23事宜。

在赴埃及前,代表團要求顧誦芬等人時刻保持警惕,因爲據情報顯示,蘇聯人已經有所察覺,克格勃已派人對中國駐埃及大使館進行了24小時的監視。

正因爲如此,顧誦芬等人到達開羅後,並沒有住進中國駐埃及大使館,而是在埃及軍方的協助下,秘密進入埃及空軍第第251飛行團,與埃方進行談判。

這次行動進行得極爲隱秘,蘇聯特工對此毫無查覺。

幾輪談判過後,雙方簽訂了以下協議:中國從埃及購買2架米格-23MS、2架米格-23BN、2架米格-23U、10架米格-2IMF以及10枚AS-5凱爾特人(Kelt)空對地導彈。作爲交換,中國將爲埃及空軍的蘇制米格-17和米格-21機群提供零配件和技術支持。

協議簽訂後,顧誦芬等人將埃及人交付的第一架米格23進行拆解,並以廢舊鋼鐵的名義,用卡車將其運上一艘貨輪,送回了國內。

能夠獲得“米格”23戰鬥機的實機,是中國航空工業在受到多年技術封鎖後取得的一個重大突破,爲國內仿制和參考相關技術提供了基礎條件。

空軍試飛員徐勇淩,是第一位試飛米格-23的人。多年之後他曾回憶說:就飛機的性能和操縱品質來講,米格-23無疑是二代機裏的佼佼者,盡管可變掠翼系統使飛機設計複雜,但由此帶來的性 能上的貢獻是固定翼飛機無法比擬的,大馬赫數性能更是比米格-21有了很大大的提高。

在當年的試飛評述中,徐勇淩是這樣寫的:米格-23座艙內增設迎角指示和中央告警極大地改善了飛機的人機功效,機動飛行能力大大提高,飛行員對故障的判斷也比較容易;前輪轉彎機構改善了地面滑行性能,變後掠翼機構使飛機在各個狀態下均有較好的性能和較爲滿意的飛行品質;飛機的起飛著陸性能良好,高空高速性能優越,機動飛行中的品質優良,特別是控制增穩技術極大地改善了飛機的操穩特性。

五、

在得到米格-23之前,中國最先進的飛機,是六十年代研制的殲-8。

1965年5月17日,國家批准了定名爲“殲8”的國産新型高空高速戰鬥機的戰術技術指標和研制任務。顧誦芬帶領設計人員設計了多種方案,進行了大量的風洞試驗,先後解決了超聲速方向穩定性、水平尾翼和垂直尾翼位置、飛機焦點位置等技術問題。1965年12月,殲8飛機木質樣機審查通過。1968年7月,首批兩架殲8原型機總裝下線。從方案論證到首飛成功,殲8研制經曆了四年零十個月。

中國爲什麽沒有直接仿制“米格”-23呢?並不是中國沒有仿制能力,而是在對“米格”-23進行詳細的分析後,發現“米格”-23對于中國來說並不是一種最合適的作戰飛機。因爲“米格”-23配備了很多大口徑雷達天線以及大量的機載設備,正常起飛重量達到15噸級,只能滿足短距起降,並不能完成遠航程的技術要求,並不完全符合中國空軍的需要。

中國空軍需要的,是一款機動性好,航程遠、具有良好的綜合作戰能力,可進行多種作戰任務,具有在晝間、夜間複雜氣象條件下的空中格鬥、空中攔截和對地攻擊能力的戰鬥機。因此必須對“米格”-23進行改進,改進後的機型被命名爲“殲-8Ⅱ殲擊機”。

1981年,顧誦芬被任命爲殲8Ⅱ飛機的總設計師,在沈陽飛機制造廠帶著他的團隊,開始了殲8Ⅱ飛機的研制。當然後參與殲-8研發的工程師,也成了研制殲8Ⅱ飛機的主力。

爲了打好這一場硬仗,沈飛的職工群衆紛紛請戰。老工人姜貴珠激動地說:“ 在退休前能爲新機再做貢獻,是我最大的願望,雖然身體不好,但可以做技術參謀,帶領青年幹。”

作爲總設計師,顧誦芬爲殲8Ⅱ傾盡了全部的心血。

在跨音速飛行試驗中,殲8Ⅱ出現強烈的振動現象。用飛行員的話說,就好比一輛破公共汽車開到了不平坦的馬路上,“人的身體實在受不了”。

爲了找出問題在哪裏,顧誦芬想到一個辦法——把毛線條粘在機身上,觀察飛機在空中的氣流擾動情況。

由于缺少高清的攝影設備,要看清楚毛線條只有一種辦法,就是坐在另一架飛機上近距離觀察,且兩架飛機之間必須保持5米左右的間隔。顧誦芬不顧體弱多病,親自帶著望遠鏡和照相機登上觀察機,伴著殲8Ⅱ飛了三次。

作爲沒有經過特殊訓練的非飛行人員,他在空中承受著常人難以忍受的過載,用望遠鏡仔細觀察,終于發現問題出在後機身。飛機上天以後,這片區域的毛線條全部被氣流撕掉。

顧誦芬記錄下後機身的流線譜,提出采用局部整流包皮修形的方法,並親自做了修形設計,與技術人員一起改裝。飛機再次試飛時,跨聲速抖振的問題果然消失了。

回想起這次冒險,顧誦芬只是淡淡一笑:“我們這樣的人,生死的問題早已解決了”。

六、

爲保證殲8Ⅱ飛機快速研制成功,沈飛公司組織職工轟轟烈烈開展了殲8Ⅱ飛機一條龍攻關立功活動,開展了工藝性審查、工裝協調等生産准備工作,采用計算機輔助設計技術,並組織了60多個單位近1000人,分工包幹進行技術攻關,從而縮短了殲8Ⅱ飛機的研制周期。

1983年4月,顧誦芬團隊完成了殲8Ⅱ全套設計圖紙,沈飛公司投入試制。殲8Ⅱ參考了米格-23,在殲8的基礎上改爲兩側進氣,增加安裝航空電子設備的空間,同時改進了火控系統、武器系統、機載電子設備和動力系統,換裝了功率更大的WP-13A發動機,使該機具有很好的中低空作戰能力和全天候攔射攻擊能力。

1984年6月12日,殲8Ⅱ在試飛大隊長曲學仁的駕駛下,成功首飛上天。之後,按照國家批准的試飛大綱,先後共有4架殲8Ⅱ飛機投入定型試飛,經過嚴格試飛考核,飛機的主要性能指標都達到了設計要求,並于1988年10月15日設計定型。

在顧誦芬團隊利用“米格”-23研制殲8Ⅱ的同時,南昌飛機制造廠也借鑒“米格”-23,研制出了強-6強擊機,填補了我國支援型戰鬥轟炸機的空白。

殲8Ⅱ飛機試制成功之後,根據部隊的需要,進行了多種型號的改進,誕生了殲8B、殲8D、殲8ⅡM等一系列新的機型。在之後三十多年的服役歲月裏,它用它強健的身軀捍衛著祖國的天空之上。

參考資料:

南航新聞網:《曆史的天空 | 殲8:惟厚積薄發,才有今日海空亮劍》

《國際展望雜志》:《鞭撻者之血:米格-23戰鬥機中東戰史》

澎湃新聞:《高空高速!它是傳奇!》