在1958年左右,我國的經濟逐漸遇到較大的困難,比例也嚴重失調;如此時刻,蘇聯還單方面撕毀了相關協定,將專家給撤走,使得本來就窘迫的經濟更是面臨雪上加霜的困境。

到了1961年,軍委決定在北戴河召開國防工作會議,就兩彈“上馬”與“下馬”的問題展開討論,這也關乎著我國國防尖端事業的發展,而這兩種不同的聲音也都是基于國家綜合情況考慮的。

爭論的開始

老一輩革命家是從戰爭中走出來的,他們對于國防事業的理解往往要更加深刻,老一代領導人夢寐以求的事情便是發展自己的國防尖端事業。

本來在蘇聯的幫助下,一切都是很有可能的。

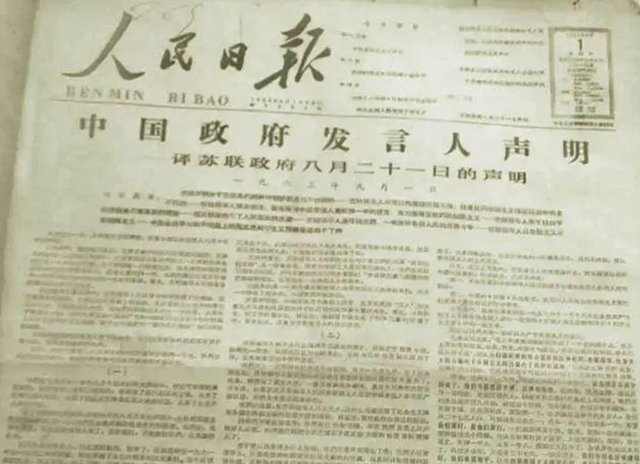

可在1959年6月,蘇聯就決定暫停援助中國的核武器研究,在僅通知中國政府且未收到回複的情況下突然撤走近1400名專家,相關合同也被全部撕毀。

如此行爲下,中國卻沒有絲毫話語權,外交部長陳毅對蘇聯的這種做法感到極度憤慨,他認爲這不僅是對中國經濟的打擊,更重要的是對兩國友誼的傷害。

考慮到其他因素,陳毅仍然在公開場合依然表達了對蘇聯專家的尊重和感激,提到雙方曾經建立過深厚友情。

好聚好散之後,接下來的一切都只能靠我們自己了。

抛開外交部長的身份,陳毅也是元帥出身,他對尖端科技特別是核武器的發展始終保持堅定態度,也曾在多個重要會議上表明:“即使在極端困難的情況下,也要推進國防科技的發展。”

尤其是“當褲子搞尖端”的名言也一直廣爲流傳,萬毅中將還在核試驗基地對張司令說:“陳老總主張你們上馬,他說原子彈一定要搞,你們把原子彈和導彈搞出來,他這個外交部長的腰杆子也能硬起來。”

只不過,當時只能說陳毅元帥的講話是很有分量的,但他的觀點卻不能代表所有人,此類說法也並未在社會層面公開。

還是在1961年,聶榮臻元帥曾召集國防工委副主任孫志遠、趙爾陸等人,研究北戴河國防工委工作會議的籌備工作,相關同志在會議上做出了“減員15萬人”的報告,這是考慮到我國當時經濟的具體情況決定的。

聶榮臻想了想,在會上說:“減人是很重要的,當前我們的經濟太困難了,人們的吃飯、住房都遇到了問題,減少下來的人可以去從事食品生産工作等等。”

會議的6天後,聶榮臻便將相關初步設想報送給毛主席參閱,隨之呈上的,還有一份內部資料。

內部資料提到了日本已經用到了洲際導彈,且防禦洲際導彈的方式只能用到洲際導彈進行回擊,若是無法生産洲際導彈,那麽國防只不過是一種慰藉。

毛主席的批示中提到:我們應當采取什麽樣的方針,值得好好研究一下。

來到北戴河的會議上,相關的爭論便開始了。

7月28日的會議專題就是討論毛主席此前的批示,有代表發言稱:“兩彈爲主,導彈第一,這是不能動搖的方針。”

可馬上就有代表發言表示:“有些常規武器要比尖端更加尖端,就比如無線電雷達、指揮儀、海上觀測裝備等,這些裝備的複雜性也不比尖端武器簡單多少,排不上去隊就是上不去。”

由此,爭論出現了。

接下來的研究方向究竟是要以“兩彈”爲主,還是要提“高、大、精、尖、新”?發展原子彈是有著一套理論支撐,可若是在材料問題都要摸索幾年的話,到底什麽時候才能解決?

兩方代表都有著自己的道理,已經到了誰也無法說服誰的地步。

有人說:“根據現在的工業水平,就應該在優先發展常規的基礎上發展尖端,先去滿足幾百萬陸軍的裝備要求再搞其他的,畢竟願望和現實之間還是存在著差距的。”

那麽就有人反駁說:“我們已經是大國了,世界已進入原子、電子時代,這個東西有個過程,現在不搞將來再搞,會拖長時間,1957年開始搞,現在已取得些成績,不搞就摸不清問題。”

既然是一場大家都能發言的會議,那麽所有人就應該能暢所欲言,畢竟大家的出發點都是爲了祖國。

聶榮臻元帥的秘書範濟生還回憶了當時的情況:“氣氛弄得很緊張,堅持兩彈下馬的人和堅持繼續攻關的人互不相讓,他們各有各的道理,有時開著會就會直接吵起來,桌子都啪啪響。”

8月4日,新的一場會議召開,同樣是爭論不休。

聶榮臻的發言铿锵有力:“兩彈爲主的方針是中央軍委擴大會議上確定的,後來也得到了中央的批准,這個方針沒有排除常規武器的研制工作,未來三五年內,不管打什麽仗都得靠常規武器打,這關系到國家的安危,就算常規武器取得了突破,可裝備部隊依舊靠不上它。”

而賀龍元帥馬上說::“原子彈和導彈是不能放棄的,戰線要縮短一些,如果還有余力,可以另安排一個項目。”

在雙方表態後,日後的會議上就不再圍繞“尖端”與“常規”這兩個話題爭論了,要去討論具體的項目安排問題。

8月12日的會議上,周總理發言了。

他認爲研究尖端技術要循序漸進,總體說是可以上去的,我們要首先把常規武器搞得像個樣子,而至于導彈生産,可以先生産出運載工具,隨後再生産彈頭、射程由近至遠。

對于當時的中國而言,常規武器的發展是爲了裝備部隊、應對近年可能遇到的戰爭,具有重要意義。

可發展尖端武器也是爲了更遠的未來而考慮,如此可以擺脫我國一個多世紀來受帝國主義欺淩壓迫的局面,若是帝國主義發動了核武器襲擊,那麽就能馬上還擊。

當時的“上馬”與“下馬”之爭,本質上就是國防工業和國防科研部門長期矛盾積累的結果,也是在被動的經濟局面下對于有限人力、物力與財力資源分配與爭奪的表現。

毛主席具有決定性話語權

周總理在會議上的指示對平息“尖端”與“常規”之爭有著很大的作用,而毛主席也有疑惑需要解決。

作爲最高統帥,他必須得統領全局,因此他需要思索的時間。

從當時的科研人員何祚庥身上,就能找出一些迫切需要解決的問題所在。

當蘇聯停止向中方援助後,遠在蘇聯核子研究所工作的何祚庥奉命回國進入二機部原子能研究所從事氫彈研究項目,錢三強所長指示他們:“重要的有三點,第一是要省錢、第二是要省錢、第三還是要省錢。”

何祚庥也理解錢所長的苦衷,搞科研本就是要“燒錢”,可眼下的中國沒有錢,不搞又不行。

作爲國防科委主任的聶榮臻正處于壓力的正中心,他心中也異常焦慮。

在談話中,他更是咬著牙告訴大家:“我們不能退,一退就是幾十年,將來我們的後代會責備我們的,我也很著急,每次想到這些就沒辦法睡著覺。”

若是一切真的是“從零開始”,那麽這項工作還就真可能“下馬”了,因爲太困難。

而當時的中國在兩彈研制方面已經有了一定的基礎,相關科研所還擁有數千名研究員和一大批研究裝備,核武器所需的鈾礦也能滿足需要,再加上一批愛國科學家的加持,已經到了不能放棄的地步了。

那段時間,毛主席也在關注著困難與可行性。

經過近一個月的調查,張愛萍和劉西堯于11月14日向聶榮臻及林彪、賀龍、羅榮桓和軍事委員會提交了一份詳細的報告,全文約2500字,題爲《關于原子能工業建設的基本情況和急需解決的幾個問題》。

報告指出,近幾年來我國原子能工業建設總體上表現良好,取得了顯著的進展,並已建立了堅實的基礎;此外,通過今年加強二機部與中國科學院等單位的具體協作,科學研究工作也取得了重大進展。

而且,接下來的一年將是項目最爲關鍵的一年,如果組織得當,落實到位,那麽所需的設備、儀表、材料和原料都有望按照計劃及時供應。

楊成武也向毛主席作了口頭報告。

那是在1962年秋季的杭州,毛主席心中已經有了答案,他對楊成武說:“對于尖端武器的研究工作,仍然需要抓緊,不能放松或者下馬。”

從有了爭論開始,這次講話是毛主席對于“兩彈”是否該繼續攻關的第一次明確表態。

有了定論,那麽主張“下馬”的觀點就基本消失了,這並非毛主席隨意作出的結論,他確實思考了很久很久。

接下來,就要看二機部的實力了。

他們在報告中提出要在1964或1965年上半年爆炸第一枚原子彈,當然,這在當時是奮鬥的目標。

一個月後,羅瑞卿再度寫了一份報告,提出在1964年爆炸中國第一枚原子彈不是哪個部門能夠單獨實現的,建議中央直接領導成立一個專門委員會加強領導,及時解決各種問題。

毛主席看完後回複:“很好,照辦,大力協同做好這件工作。”

到了這裏,“下馬”與“上馬”之爭有了最終結果,中國再度創造了一項奇迹。

在我國經濟極其困難的時期,毛主席的決策保住了“兩彈”尖端技術沒有“下馬”,這也使得我國的“兩彈”事業在隨後的幾年內成功實施。

隨著蘑菇雲升起,中國徹底打破了帝國主義的核訛詐和核壟斷地位,我國的安全得到了進一步的保障。

另一方面,“兩彈”項目對于經濟也有著極高的促進提高作用。

因爲該事業“上馬”,國民經濟建設中的原材料、儀器表盤及其他大型設備的發展也取得了成效,許多新的生産部門及新興學科也實現了建立和發展。

多年之後回過頭來看,那場爭論確實有可能改變曆史。

曾擔任核工業部辦公廳主任的李鷹翔說:“在爭論的時候,主張下馬的人主要是管經濟的幹部,那個時候的經濟十分困難,他們有這樣的想法並敢于提出是好事,想法能夠理解,只是不一定具有足夠的前瞻性眼光,若是要把兩彈暫時擱置,等國家情況好起來再說,那未來就很難講了。”

絕大多數高層的幹部對這不同的意見還是保持著中性態度的,沒有絕對的好與不好,一切都得根據調查的結果來。

當初會議上的雙方相持不下時,劉少奇也是說:“原子能工業究竟會如何,是上好還是不上好,那我們是否要先把情況摸清楚後再做決定呢?”

毛主席在聽聞會議內容後,也表示同意劉少奇的意見,這充分說明毛主席至少從那時起已經開始了深度思考。

那個由毛主席同意成立起來的“中共中央專門委員會”也在很長一個階段內發揮著特別的作用,中國的核彈、戰略導彈、戰術導彈、核潛艇、核電站等一系列尖端工程項目都是由這個委員會所領導。

國際局勢的風雲突變,也不容許兩彈研制再往後拖。

就在1965年8月,美國與蘇聯這兩個超級核大國就分別向國際組織提交了一份“防止核武器擴散”的條約,通過後在1970年3月生效,其中一項硬性規定是:非核國家保證不研制、不接受和不謀求獲取核武器。

張愛萍也曾與自己的兒子討論過,兒子當時問他:“父親,若是當年在《條約》通過之前我們還是沒有搞出來原子彈,那該怎麽辦呢?”

張愛萍回憶起來也同樣陷入沉思,他給出的回答是:“那樣就會很麻煩了,當年周總理就是在擔心這一點。”

參考資料

1961年兩彈“上馬”“下馬”之爭 張現民;周均倫 理論視野

1962:在兩彈一星的“至暗”時刻 中國新聞周刊

主席英明!中華之幸!

寫文章居心叵測。兩彈的導彈和原子彈,還在爭論兩彈上馬下馬,就把氫彈扯出來了。扯出來就扯出來,氫彈論資排輩,于敏的名字都沒見到,哪輪得到政工院士何祚庥跳出來?

我們沒簽字的條約就是廁紙😜

前輩們不容易

在同志內部進行會議討論時,兼聽則明!任何觀點都可以提出來!

看了金庸的觀點,瞬間感覺他的書沒有那麽香了

突兀的出現了何祚庥

何作庥?

這篇文章與在之前看過查重率1%文章不同的一點就是加入了何姓學者的一段內容,真是匠心獨運、用心良苦了。

作者不負責任,應該把哪些人當時說了什麽話,毫無保留地真實展現出來,供後人鑒驗!!