“白宮嚴選”再次上新!

5月9日,美國商務部工業與安全局(BIS)在聯邦公報中發布了一則極具爭議性的最終規則,又將37家中國企業赫然列入了所謂的“實體清單”。

其中包括了中國電子科技集團旗下多個研究所、中電科芯片技術(集團)有限公司、中國科學技術大學、以及北京量子信息科學研究院、本源量子等多家量子技術研究機構和實體。可以看出,這一次,美國打擊的範圍從半導體擴散到量子計算領域。

要說中國科研院校和機構被列入實體清單並不是第一次,但這次爲何選中了中科大?

中科大位于安徽省合肥市,是專爲“兩彈一星”事業而創辦的紅色大學,現是中國科學院直屬的一所以前沿科學和高新技術爲主,兼有醫學、特色管理和人文學科的全國重點大學,位列“雙一流”、“985工程”、“211工程”。

中科大以其卓越的材料科學、化學、環境/生態學、工程科學和計算機科學等王牌專業聞名。此外,中科大在量子領域實力強大,學校成功實現了“九章三號”光量子計算原型機,並實現了最大規模的51比特量子糾纏態制備等多項重大科研成果,“GDP”三位院士 (郭光燦、杜江峰、潘建偉)更是爲量子領域輸送了諸多精英。

依托中科大,合肥乃至整個安徽圍繞量子通信、量子計算、量子精密測量等領域,積極打造量子創新技術策源地,正在成爲量子科技創新的樞紐重地。今天我們就一起聊聊在合肥這片土地上,中科大與量子計算茁壯成長的二三事。

01 合肥接納中科大,卻意外種下了“量子之都”的種子合肥與中科大背後是一段患難見真情的故事。

該校于1958年在北京創立,是專爲“兩彈一星”事業而創辦的紅色大學。在首任校長郭沫若的帶領下,中科大在創辦的第二年就跻身全國重點大學。1969年,在京高校不得不外遷疏散到全國各地,中科大就是其中之一。

在當時那個年代,高校遷址難度不小,中科大因科研成本投入巨大更一度找不到落地之處。湖北、江西、河南都說養不起,江西更是明確拒絕,但安徽卻舉全省之力接納了中科大。時任安徽省革命委員會主任的李德生表示:“安徽人民就算是不吃不喝,也要把中國的科學苗子保住。”

安徽將中科大安排在省會合肥,把原先合肥師範學院和銀行幹校的位置讓給了中科大做校址。雖然校舍面積還不到6萬平方米,卻是合肥當時能拿得出手的最好條件了,就這樣,中科大在合肥紮下了根。

但南遷曆程坎坷,中科大科研力量損失嚴重。當時的中科大,儀器設備損失超過三分之二,教師流失過半;到1972年,老一輩的師資遭受嚴重損失,全校僅有教授9人、副教授13人。

但合肥不遺余力地幫助中科大——合肥沒有集中供暖,中科大卻擁有了安徽省第一條“溫暖專線”,享有專門開放暖氣的待遇;中科大還是合肥最高級別的供電保障單位,市政府可以停電,校區不能停電;交通不便就開通公交專線;安徽最好的醫院之一省立醫院也劃撥給了中科大……

而中科大沒有放棄科教報國的使命,努力培養一批批科研人才和傑出青年。改革開放後,中科大在全國大學中率先面向國際開放辦學,選拔優秀青年教師赴歐美進修訪問、選拔優秀學生出國攻讀博士學位,首創少年班,創辦首個研究生院……中科大迅速形成了以青年人才爲主的創新能力強的人才隊伍。

進入21世紀,中科大又結合自身的優勢和特色,全力著手量子信息、清潔能源,以及新工科、新醫學等與國家創新驅動戰略緊密相關的新興科學的布局,形成了在前沿研究和高新技術領域的優勢和特色。

遷址至今,合肥一直給中科大潛心科研的師生提供盡可能好的條件。而中科大也用科研實力回饋著合肥,並將合肥一步步打造成“科教名城”、“量子中心”。

現如今,量子從“冷門”走向了世界最熱的風口,合肥成爲了全國量子産業發展的中心,成爲了引領世界量子科技發展的領頭羊,而這都離不開中科大和甘願坐冷板凳的科學家們。

02 中科大的量子“三巨頭”而中科大的量子研究要從一封信開始。

1981年,諾貝爾物理學獎獲得者理查德·費曼(Richard Feynman)首次提出量子計算機概念。同年,中國量子光學和量子信息科學的開拓者、先行者與奠基人郭光燦通過了公開考試選拔,被公派到加拿大訪問學習。郭光燦曾在1960年考入中科大,後獲無線電電子學學士學位並留校任教。

在海外訪學期間,郭光燦發現,在國內不被認可的量子光學研究已經落後國外20年了。于是,原本做激光器件研究的他決定推進中國量子光學學科的發展。

1983年回國之後,郭光燦做的第一件事就是要開辟中國量子光學領域的研究。彼時,國內很多人還沒有聽說過量子這個概念,量子信息甚至被認爲是僞科學,但郭光燦依舊堅持。1984年,郭光燦主持召開全國第一個量子光學學術會議。此後,他開設國內第一門量子光學課程和第一個量子信息實驗室。這些看似瑣碎的工作卻普及了量子光學知識,堪稱啓蒙。

1998年,郭光燦想謀劃組織“量子通訊和量子計算”香山科學會議。香山科學會議是中國科學界的“傳統項目”,由科技部(原國家科委)發起,會議以基礎研究的科學前沿問題與我國重大工程技術領域中的科學問題爲會議主題。

按照慣例,每次香山會議都要找一位著名科學家主持。苦尋無果的郭光燦想起了錢學森,並寫了一封信邀請錢學森來主持“量子通訊和量子計算”香山科學會議。

郭光燦當時並不認識錢學森,但爲了“量子信息”的未來決定搏一把。沒想到,郭光燦很快就收到了錢學森的回信。

“我說中國要在這個領域(量子信息)競爭,就要集國內的力量搞。要像當初搞兩彈一星那樣的方式組織國內最厲害的隊伍,集中火力來搞(量子信息)。”錢學森在信裏寫道。

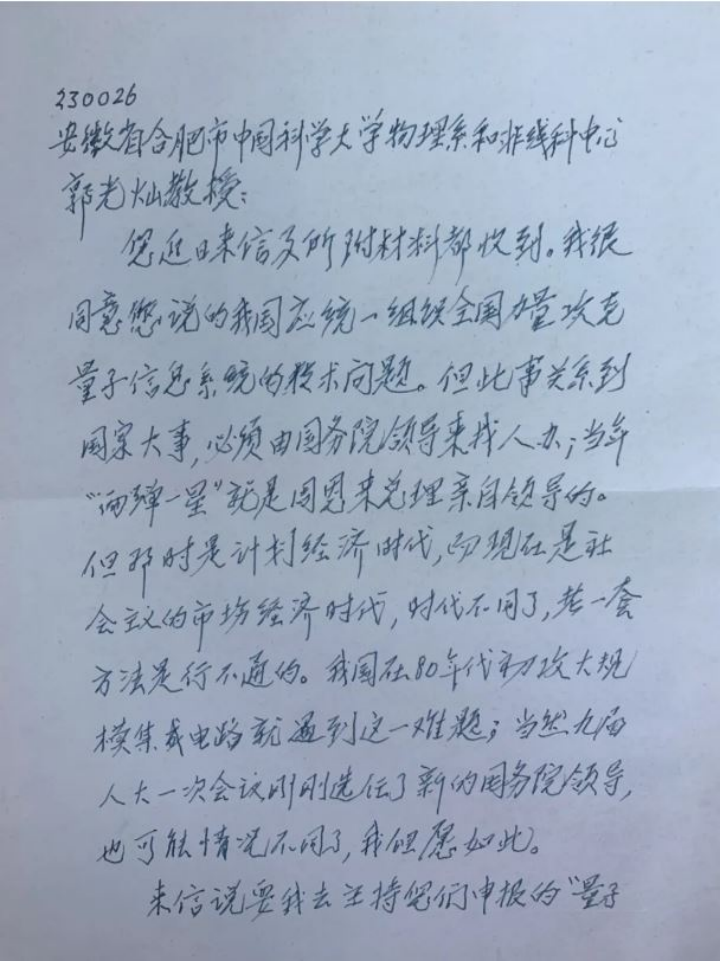

錢學森來信

得到鼓舞的郭光燦開始積極布局。彼時,國家實施973計劃,支持有重大應用前景的基礎研究。得知這一消息,郭光燦遞交了申請書。“我認爲量子信息是最合適的,決不能讓祖國和自己錯過量子信息這個曆史機遇。”2001年,郭光燦終于申請到了第一個國家科技部973項目“量子通信與量子信息技術”。

作爲量子信息引入國內的第一人,郭光燦苦坐了十余年冷板凳,從未因爲前路艱難而退縮,孜孜不倦地爲中國量子領域布道,影響了不少學者,其中便包括中國量子之父——潘建偉。

1987年,17歲的潘建偉考入中科大近代物理系,曾在一次實驗課上,第一次接觸量子力學,由此便爲量子的神秘而著迷。本科畢業後,潘建偉繼續在校攻讀理論物理碩士,方向是量子基本理論。

1996年獲得碩士學位後,潘建偉投入奧地利因斯布魯克大學塞林格教授門下攻讀博士。在讀博期間,潘建偉一直有個信念:“我要在中國建一個和您實驗室一樣在世界領先的實驗室。”

因此,郭光燦組建團隊、招募成員的時候,潘建偉毫不猶豫地選擇回國,回到母校中科大組建量子力學實驗室。而後,潘建偉成爲了國際上量子信息實驗研究領域的開拓者之一,率先突破量子信息處理關鍵技術,全面解決了量子保密通信在現實條件下的安全性問題;牽頭研制成功國際上首顆量子科學實驗衛星“墨子號”;建成國際上首條量子保密通信骨幹網“京滬幹線”;構建了首個空地一體的廣域量子保密通信網絡雛形……

同樣被招募到項目組的成員,還包括潘建偉的師兄杜江峰。1969年,杜江峰出生于江蘇省無錫市,16歲時保送中科大少年班,本科畢業後即留校工作,同時攻讀研究生;28歲時開始進軍當時最新的量子計算實驗研究領域,成爲我國最早從事這項研究的科學家之一。

2002年,杜江峰在國際上第一次成功地實現了量子博弈的實驗研究,實現中國國內量子計算實驗研究工作首次刊發在國際權威雜志《物理評論快報》上;2009年,他帶領科研團隊首次在真實固態體系中實現了最優動力學去耦。這項研究的重要性在于極大提升了現實物理體系的性能,從而朝實現量子計算邁出重要的一步。

據了解,郭光燦“973”項目研究邀請了50余名研究人員,幾乎彙聚了當時國內有可能在該領域開展研究的主要研究隊伍,而這些研究人員爲中國量子領域輸送了中堅力量。其中,潘建偉、郭光燦、杜江峰等三位中科大教授先後走出象牙塔,推動科研成果走向産業,因而被外界稱爲“中科大三巨頭”。

03 量子一條街批量走出獨角獸師生薪火相傳,帶領著量子走出實驗室,占領産業化的高地。

現如今,合肥已成爲量子産業主要聚集地,集聚了産業鏈企業66家,擁有國盾量子、本源量子、國儀量子等爲代表的産業領軍企業,並誕生一批重大産業化成果。有趣的是,這批合肥的量子企業竟然帶火了一條路——合肥市高新區的雲飛路,這條幾百米的街道上,坐落著量子領域上下遊關聯企業20余家,涵蓋了量子通信、量子計算、量子精密測量等領域,因爲被人稱爲“量子大道”。

而這條量子大道的形成並非偶然。2009年,中國科學院院士潘建偉團隊決定成立國內第一家量子通信産業化公司時,時任合肥高新區領導當即拍板:“你來吧,這裏沒有質疑。”2009年5月,潘建偉帶領學生彭承志等人,成立了安徽量子通信技術有限公司,也就是國盾量子的前身。

在合肥高新區“留學人員創業園”內的一間小小辦公室裏,國內最早從事量子保密通信産業化的企業逐漸成長起來。2020年,國盾量子登陸科創板,是中國量子科技領域首家A股上市企業。上市首日,公司發行價36.18元,股價大漲923.91%,盤中一度暴漲1002.82%,刷新了當時A股首日漲幅新紀錄。

同樣坐落在量子大道的知名公司還有本源量子。2017年,中國量子計算行業領軍人物中科院院士郭光燦、中國科學技術大學教授郭國平領銜創立了本源量子,是國內第一家致力于量子計算機全棧式開發的企業。

公司圍繞量子芯片、量子計算測控一體機、量子操作系統、量子軟件、量子計算雲平台和量子計算科普教育核心業務,全棧研制開發量子計算,積極推動量子計算産業落地。

目前,本源量子已成爲國內頭部的量子計算企業,研發出多台量子計算機,並成功交付使用。今年1月,本源量子自主研發的中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”,成功接入長三角樞紐蕪湖集群算力公共服務平台,這是“本源悟空”聯機的第三個超算中心,標志著中國通算、智算、超算、量算的“四算合一”體系正式建成。

量子大道的另一家明星企業國儀量子,是從中科大中國科學院微觀磁共振重點實驗室出來的創業公司。2016年底,憑借著在高端科學儀器、關鍵核心器件的研制領域有著十多年的經驗,博士在讀的賀羽和恩師杜江峰創辦了國儀量子,以量子精密測量爲核心業務。

此外,量子領域的産業化開始加速,問天量子、國盛量子等一批量子信息企業相繼從合肥湧現。從量子大道到合肥乃至整個安徽省緊緊抓住了第二次量子科技革命浪潮,成爲量子科技創新的樞紐重地。

風物長宜放眼量,合肥在量子領域的成績正是久久爲功的結果。

04 結語借著回顧合肥和中科大的量子發展史,我們也見識到了中國量子領域的科研實力。數據顯示,中國對量子信息技術的投資規模位居世界第一,並建造世界最大的量子實驗室。截至2022年中國在量子信息技術上的投入已達153億美元,遠超歐洲的84億美元和美國的37億美元。

但從此次清單,我們可以清楚地知道,“第二次量子革命”的競爭進入關鍵階段。

在信息時代,量子計算技術一旦突破,掌握這種能力的國家,會在經濟、軍事、科研、安全等領域迅速建立全方位優勢。美國斯坦福大學專家筒井清輝說:“量子計算很可能成爲美中競爭的一個比較重要的戰場,因爲它與安全領域直接相關。科研人員在這一領域的創新競爭愈發激烈,他們需要進一步開發出實用技術。”

量子技術的進步和競爭必將推動創新,量子領域的競賽是一場誰都輸不起的競爭,而中國再也不是追趕者的角色。

本文來自微信公衆號“芯潮IC”(ID:xinchaoIC),作者:王藝可,如需轉載,請聯系我們。