聲明:本文內容均引用權威資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標注文獻來源及截圖,請知悉。

解放戰爭末期的戰略調整

1948年,中國共産黨在解放戰爭中進入了決定性的階段。東北地區成爲戰略重心,蔣介石的國民黨軍隊主要集中在沈陽、長春、錦州等幾個關鍵城市。面對這種局勢,共産黨不僅采取了軍事進攻,同時也執行了精心設計的心理和政策戰略,以瓦解國民黨軍隊的抵抗力。其中一個重要策略就是完善和執行人道的俘虜政策。

隨著共産黨軍隊的逐步推進,各地國民黨的守軍感受到了前所未有的壓力。在這種壓力下,共産黨通過其宣傳部門,廣泛傳播有關其對待俘虜的政策信息,強調俘虜將受到公正和人道的待遇,這一消息在國民黨軍中引起了廣泛的關注和討論。

長春的圍困與俘虜釋放策略

在1948年5月的長春,共産黨軍隊的戰術調整顯現出其戰略的成熟與精密。在這個關鍵時刻,他們實施了圍而不攻的策略,對長春實行了全面的封鎖。盡管共産黨軍隊擁有充足的兵力和資源對長春進行直接攻擊,他們選擇了更爲穩妥的方法,通過心理和政治手段來達到軍事目的,減少戰爭的直接傷害。

此時,吉林軍區執行了一項關鍵任務——釋放了被俘的國民黨60軍的100多名軍官。這些軍官在共産黨的押送下,從俘虜營地出發,前往與長春接壤的解放區邊緣。共産黨在安排釋放過程中,確保每位軍官都有機會根據個人意願選擇留下還是返回。在准備離開時,他們每人都接受了必要的生理和健康檢查,確保他們以良好的身體狀況返回。

在長春封鎖的同時,共産黨通過廣播和傳單等多種方式,宣傳其俘虜政策的人道主義立場,這些信息迅速傳播至長春及周邊地區,尤其是國民黨軍隊中。釋放這些軍官的消息也通過這些渠道傳出,旨在展示共産黨對待俘虜的公正和人性化,以此動搖國民黨守軍的決心和士氣。

在釋放當天,這些軍官被組織行進至一個預先設定的交接點。共産黨的官兵爲他們准備了簡單的食物和水,確保他們在返回前得到適當的補給。在交接過程中,盡管沒有正式的儀式,共産黨的工作人員確保每一步都嚴格遵循“去留自願”的原則,尊重每位軍官的個人選擇。

俘虜軍官的遭遇與對比

當這些曾被共産黨俘虜的100多名軍官步入長春城門時,他們立即遭到了國民黨憲兵的攔截。在憲兵的指導下,他們被帶往一個設在城郊的臨時審查中心。在這裏,每位軍官都要經過嚴格的身份驗證和審查,以確認他們的身份並評估他們在被俘期間的行爲。

審查過程冷漠且效率優先,憲兵對這些軍官的文件進行了詳細的檢查,核對了他們的名字、軍銜以及在俘虜期間的記錄。這些被釋放的軍官在整個過程中保持沉默,按照指示在指定的區域等候。審查結束後,憲兵將他們分組,准備轉移到長春內部的一個更加正式的關押設施。

這批軍官被帶到位于城市中心附近的一個已被改造爲軍事監獄的設施。在這裏,他們的個人物品被收走,每人只能保留最基本的生活用品。這個監獄原本是用于關押特別重要的軍事犯人,但在這次,它被用來臨時關押這些從共産黨手中釋放的軍官。

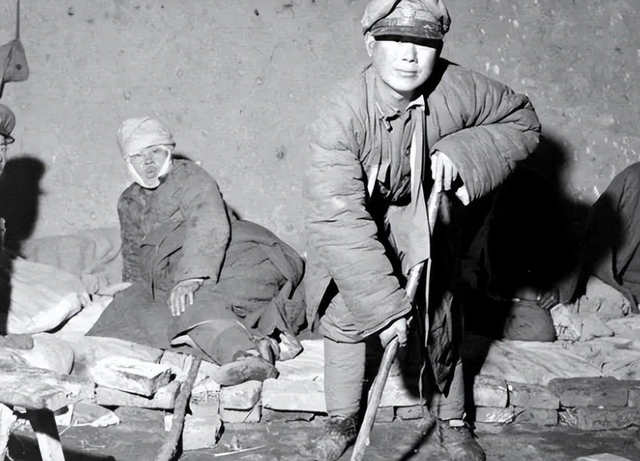

在監獄裏,這些軍官被分配到簡陋的囚室中,每間囚室都擁擠不堪。監獄的條件極其艱苦,缺乏足夠的通風和光照,給人一種壓抑和陰暗的感覺。每天的飲食非常簡單,與他們在共産黨時期的待遇形成了鮮明對比。在共産黨的俘虜營中,盡管身爲俘虜,他們還能定期吃到大米和其他較爲充足的食物供應,甚至偶爾還能享受額外的食物,如肉類等。

然而,在國民黨的監獄裏,他們每天的食物僅限于一碗稀粥,這種粥又稀又淡,幾乎沒有營養價值,遠遠不能滿足一個成年男子的日常所需。饑餓和營養不良開始困擾著每一個人。更爲嚴重的是,監獄中缺乏基本的醫療設施和藥品,任何生病或受傷的軍官都難以得到及時的治療。

監獄的守衛對這些軍官的態度冷漠而嚴厲,任何試圖抱怨或請求改善待遇的行爲都會受到忽視或直接的壓制。守衛經常巡視囚室,確保所有軍官遵守規定,不得私下交談或進行任何未經許可的活動。

在這樣的環境下,這些曾經是國民黨的軍官逐漸體驗到了戰爭的另一面——作爲戰俘的艱苦與作爲被關押軍官的淒涼。

區別巨大的生活

在共産黨的俘虜營中,軍官們的基本生活需求得到了較好的滿足,包括衣物的供給。無論是寒冷的冬季還是炎熱的夏季,共産黨都會根據季節變化,提供相應的服裝以確保俘虜的舒適與健康。冬天,他們每人都能得到全新的棉衣,不僅外觀新穎,而且內裏也是嶄新的,足以抵禦嚴寒;而到了夏天,共産黨則會分發適合高溫天氣的夏裝,讓俘虜在炎熱的季節中也能保持相對舒適。

然而,當這些軍官返回到國民黨的青年訓練隊時,情況卻大相徑庭。他們發現,自己被迫在夏季繼續穿著之前在共産黨俘虜營中分發的棉衣。這些厚重的棉衣本意用于抵禦寒冷,但在悶熱的夏天裏穿著,無疑會感到異常炎熱和不適。由于缺乏足夠的服裝供應和更換的可能性,他們不得不自行找尋解決之道。

面對這種情況,一些軍官開始動手調整他們的棉衣以適應高溫。他們小心翼翼地從棉衣中取出部分或全部的棉花填充物,盡力讓這些衣物在夏季變得更加輕便和透氣。雖然這種自制的“夏裝”遠非理想,但至少比穿著厚重的棉衣要好得多。這種 improvisation 體現了他們在逆境中盡力而爲的態度,盡管條件十分有限。

隨著時間的推移,這些條件的艱苦開始讓很多軍官感到疲憊與失望。他們在共産黨的俘虜營中曾經經曆過的相對較好的待遇成了他們現狀的鮮明對比。在共産黨的監管下,他們至少能夠得到足夠的食物和適宜的衣物,這在戰時是非常難能可貴的。而現在,即使沒有身處戰場的前線,他們在青年訓練隊的生活條件卻異常艱苦,食物和衣物供應都遠不能滿足基本需求。

這種生活的差距使得許多軍官開始懷疑自己的選擇,他們曾自願根據共産黨的“去留自願”政策選擇返回國民黨控制區。但面對現實生活中的種種困難,他們不禁開始後悔這一決定。在共産黨的俘虜營中,盡管身爲戰俘,但至少人性化的對待使他們感到尊嚴與安全,而在國民黨的訓練隊中,這些基本的人性化待遇似乎都變得奢侈與不可及。

長春的和平解放與後續影響

釋放的國民黨軍官如多米諾骨牌般,逐一回到自己的陣營,他們的歸來和所傳遞的信息逐漸在國民黨軍中引起了廣泛的討論。這種討論不僅限于他們的待遇,更涉及共産黨對待戰俘的整體政策和戰爭觀。這些信息的傳播,對于提升共産黨的形象,削弱國民黨士兵的戰鬥意志起到了關鍵的作用。

爲了進一步加強這種心理影響,共産黨不只滿足于釋放俘虜,還特別派出了一批起義幹部,這些幹部多數是前國民黨的官兵,他們在共産黨的影響下已經接受了新的思想。這些起義幹部被派回長春,不僅是爲了宣傳共産黨的政策,更是爲了直接影響國民黨的高級官員,進行深層次的思想工作。

這些起義幹部的任務頗具挑戰,他們必須在保持低調的同時,盡可能與國民黨的高級軍官接觸,用事實和理性的對話來影響這些軍官的思想和決策。他們傳遞的內容包括共産黨的寬容政策、對俘虜的人道對待,以及戰爭中雙方軍民不應無謂犧牲的觀點。通過這些互動,起義幹部試圖種下和平解放的思想種子。

隨著時間的推進,這些思想工作逐漸顯現效果。在共産黨連續不斷的心理和政治攻勢下,國民黨內部的士氣開始動搖。特別是在60軍中,由于軍中有大量曾被共産黨俘虜並經曆了人道對待的官兵,這種心理影響尤爲明顯。士兵們開始對持續的戰鬥持有疑慮,對未來感到不確定。

最終,在共産黨的不懈努力和內部的思想工作影響下,60軍的士氣和忠誠開始出現裂痕。在一系列小規模叛變和投降後,60軍的起義最終成功。這一事件對長春的國民黨防禦體系造成了致命打擊,導致鄭洞國等高級指揮官的士氣崩潰,最終被迫投降。

1948年10月,長春經過長時間的圍困和心理戰,終于在沒有大規模血腥沖突的情況下,實現了和平解放。

孫欣.1948年長春解放時的“約法三章”[J].蘭台內外,2017(1):17-17