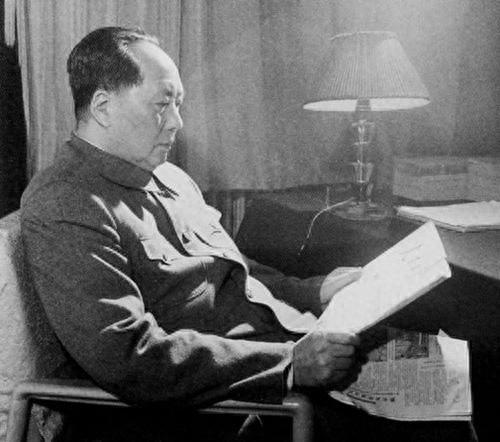

1960年5月22日,關于對台工作總方針的制定,中共中央政治局召開了會議,會議主持人是毛主席。在會議上,毛主席意味深長地表達了對台灣問題的看法。他說:“台灣甯可放在蔣氏父子手裏,也不能便宜美國。對于蔣介石,我們可以等待,解放台灣的任務大可以留給下一代去做。”

毛主席爲什麽這麽說?

蔣介石爲什麽選擇台灣

蔣介石爲什麽選擇台灣1949年,在解放戰爭的遼沈、平津、淮海三大戰役後,國民黨的主要力量已經被消滅過半。

顯然,國民黨即將在大陸失去統治地位,國民政府也將面臨徹底垮台。曆史的車輪滾滾向前,國民黨政權的覆滅和中華人民共和國的成立成爲了不可逆轉的曆史潮流。

蔣介石面臨著何去何從的重大問題,各種事情讓他焦頭爛額。盡管他身邊的各大要員提出了許多想法和建議,但並沒有一個讓他覺得完美的好方案。

此時蔣介石的智囊團已經軍心渙散,逃亡美國的去了美國,想去英國的去了英國,蔣介石愈發孤立無援,連退路都沒有找好。

在他一籌莫展的時候,地理學家張其昀提出了自己的建議。他告訴蔣介石,如今對于蔣介石來說,最好的一條路就是去台灣。蔣介石一聽,眼前一亮,讓張其昀繼續說下去。

張其昀便展開講了,首先就是從地理優勢來說,台灣以北是韓國朝鮮,以南是東南亞,以東是太平洋,以西是中國。

台灣就是連接西太平洋南北連接的咽喉之地,還處于西太平洋南北航線要沖,也是美國遠東防線的重要組成部分。

這種天然的地理優勢,足以讓周邊各國眼熱,也同樣扼住了周邊各國的咽喉。國民黨可以利用這一優勢,埋頭養精蓄銳,同時借助他國勢力,贏得生存和發展的空間。

同時,台灣海峽的寬闊海域爲國民黨提供了天然的屏障,而當時解放軍的海軍力量尚未達到強大水平,這使得國民黨能夠利用這一地理優勢,有效阻止解放軍的乘勝追擊,爲國民黨在台灣的立足提供了寶貴的時間窗口。

從氣候特征來看,台灣的氣候溫暖濕潤,物産資源豐富,特別適合農作物的生長。這種得天獨厚的自然條件不僅爲國民黨提供了穩定的糧食來源,也滿足了人民的基本生存需求,確保了國民黨在台灣的生存和發展。

從工業基礎來看,日本曾經對台灣進行了長期的工業投資和建設,留下了相對完整的工業體系和基礎設施。國民黨如果能夠妥善經營這些工業資源,就可以迅速恢複經濟,爲日後的“反攻大陸”提供堅實的經濟基礎。

而台灣人民在日本占領期間飽受壓迫和剝削,對于回歸祖國後的國民政權具有強烈的歸屬感和期待。國民政府可以利用這種心理,獲得台灣人民的支持和擁護,從而建立一個相對穩定的社會環境。

並且長期和大陸隔海相望,台灣地區的中國共産黨組織和人員活動相對較少,這使得國民黨在台灣的統治相對穩固,成爲中國共産黨在大陸的薄弱環節。國民黨可以利用這一優勢,在台灣穩固政權,同時爲日後的反攻大陸做准備。

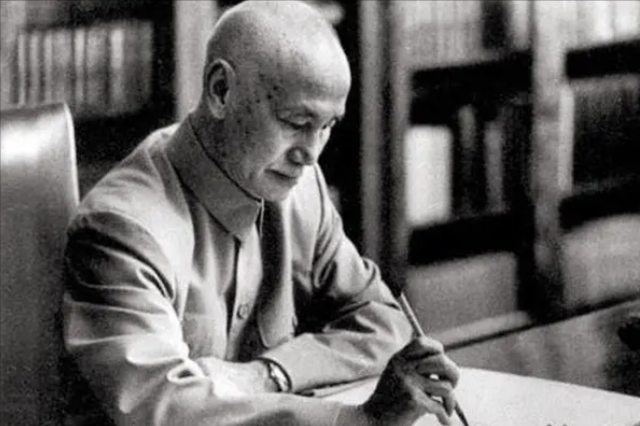

張其昀的話說出,蔣介石的眼前就已經能夠看到國民黨的光明未來了,他不住地拍手,贊歎張其昀真是大才。于是,在國民黨兵敗如山倒後,蔣介石果斷帶著大部隊登上了台灣。

但也就是因爲台灣這樣的地理優勢,才成爲美國人眼中的肥肉,知道蔣介石登陸台灣後,美國就躍躍欲試,准備通過蔣介石分離台灣,將台灣掌握在自己手中。

早在1947年,美國就向蔣介石提出要“托管台灣”,美國人打的旗號是爲了防止共産黨對台灣的滲透,所以決定由美國托管台灣。美國爲了達成這一目的,還煞有其事的表示要在台灣舉行“居民投票”,決定是否將台灣托管到聯合國或者美國之下。

蔣介石當時就明白美國的意圖,名爲托管,實則是想占有台灣,借此讓台灣脫離于中國。于是專門致電美國的麥克阿瑟,他明確表示:“中國政府無法接受將台灣進行托管,這嚴重違反了中國國民心理。”

最終在蔣介石的強烈反對下,美國的“托管台灣”計劃被迫擱淺。

蔣介石反對台灣獨立

蔣介石反對台灣獨立朝鮮戰爭爆發後,美國杜魯門爲了“遏制”中國支援朝鮮,于是在國際上推出了“台灣地位未定論”,企圖攪渾中國大陸與台灣的水,讓中國疲于應對,從而不會出兵朝鮮。

原本杜魯門以爲第一個站出來說話的會是毛澤東,但讓他意想不到的是,第一個站出來說話的竟然是蔣介石。蔣介石在第二天就公開說:“台灣是說中國的領土,國民黨雖然接受著美國的防禦保護,但國民黨不會放棄中國的領土完整。”

這無疑就是在打杜魯門的臉。

蔣介石的言行從根本上惹惱了美國。從五十年代末期起,美國開始煽動台灣政壇進行選舉,試圖推舉一位“總統”候選人取代蔣介石,以分裂中國。然而,美國的這一陰謀並未得逞。

當時島內推出的主要人選胡適和陳誠,這兩個人都是美國扶植的對象,但美國經過權衡後認爲胡適雖然在文壇有一定地位,但在政界沒有根基。陳誠在台灣負責經濟與民政,地位更高,因此,美國選擇支持陳誠。

然而,蔣介石對美國的意圖一清二楚,他極爲倚重陳誠,但也不會允許任何人奪走自己的權力。隨著他把蔣經國安排到多個重要部門進行曆練,陳誠也知道了蔣介石的意圖,蔣介石想培養蔣經國爲繼承人。

在權力的誘惑下,在美國的挑動下,陳誠與蔣介石之間的明爭暗鬥愈發激烈。

毛主席得知台灣的政治鬥爭後,曾表示在胡適、陳誠、蔣介石中挑選一個做總統的話,他認爲還是蔣介石比較好。這番話在國際上産生了很大影響,也表明了毛澤東堅持一個中國的立場。

也就是因爲毛主席的態度,國際上開始重新審視台灣候選人,後來蔣介石果然再次當上了“總統”,美國希望的局面沒有出現。

在破除了美國的陰謀後,毛主席和蔣介石算是在台灣問題上達成了一致,雖然台灣暫時無法回歸,但至少沒有分裂出去。

隨著時間的推移,蔣介石的年紀逐漸增大。年歲的增長增加了他對家鄉的思念之情。特別是當蔣介石意識到自己已經數十年沒有回到浙江奉化,心中對母親的懷念更是愈發強烈。這種強烈的思鄉情緒促使他開始著手安排人員來到大陸進行溝通。

于是,1956年7月,蔣介石安排曹聚仁來到了北京。經過7年的奔波,台灣回歸的事情終于有了眉目,周總理概括出了“一綱四目”的構想,在黨中央能接受的範圍內給了蔣介石最大的便利。

蔣介石那邊的態度也有了些許松動,也提出了一些不是很過分的條件,他表示只要條件能滿足,台灣回歸不是問題。

雙方在條件上沒有了任何問題,只是有些小的細節仍然需要商討完善,曹聚仁就又奔波了多年。

當最終版的條約即將出爐時,曹聚仁卻去世了。此次和談如此順利的原因,就是在于曹聚仁這個中間人,辦事妥帖還能讓雙方都十分信任,這樣的人選並不好選。

曹聚仁

隨後,黨中央又派出了章士钊,章士钊這個人選也不錯,可章老年紀大了,不久也去世了。

就在雙方的溝通陷入沉寂階段時,蔣介石邀請毛主席和周總理去台灣,甚至蔣介石自身也准備來到大陸。

但這個計劃還沒成型,1974年蔣介石就因爲意外車禍後,身體每況愈下而去世。

最終,蔣介石回家的願望沒有實現,台灣到如今也沒能回歸祖國。

由于平台規則,只有當您跟我有更多互動的時候,才會被認定爲鐵粉。如果您喜歡我的文章,可以點個“關注”,成爲鐵粉後能第一時間收到文章推送。