本文系深潛atom第794篇原創作品

“主播自掏腰包,全網最低價,錯過就沒有了!”在直播間裏,時常能聽見主播吆喝的“骨折價”“地板價”,然而在這些看似“真誠”的超低價背後,卻潛藏著主播“制造虛假營銷場景,欺騙誤導消費者”的不正當競爭圈套。

最近,整治不正當競爭的風還是吹到了電商。2024年5月11日,國家市場監督管理總局公布了《網絡反不正當競爭暫行規定》(以下簡稱《規定》),該《規定》將于2024年9月1日生效。

自2021年8月17日發布《禁止網絡不正當競爭行爲規定(公開征求意見稿)》之後,經過進一步修訂和完善,《規定》終于面世。在本次的規定中,對明確傳統不正當競爭行爲在網絡環境下的新形式和新要求、細化網絡不正當競爭行爲尤其是利用技術手段的新型不正當競爭行爲等方面作出了相關規定。

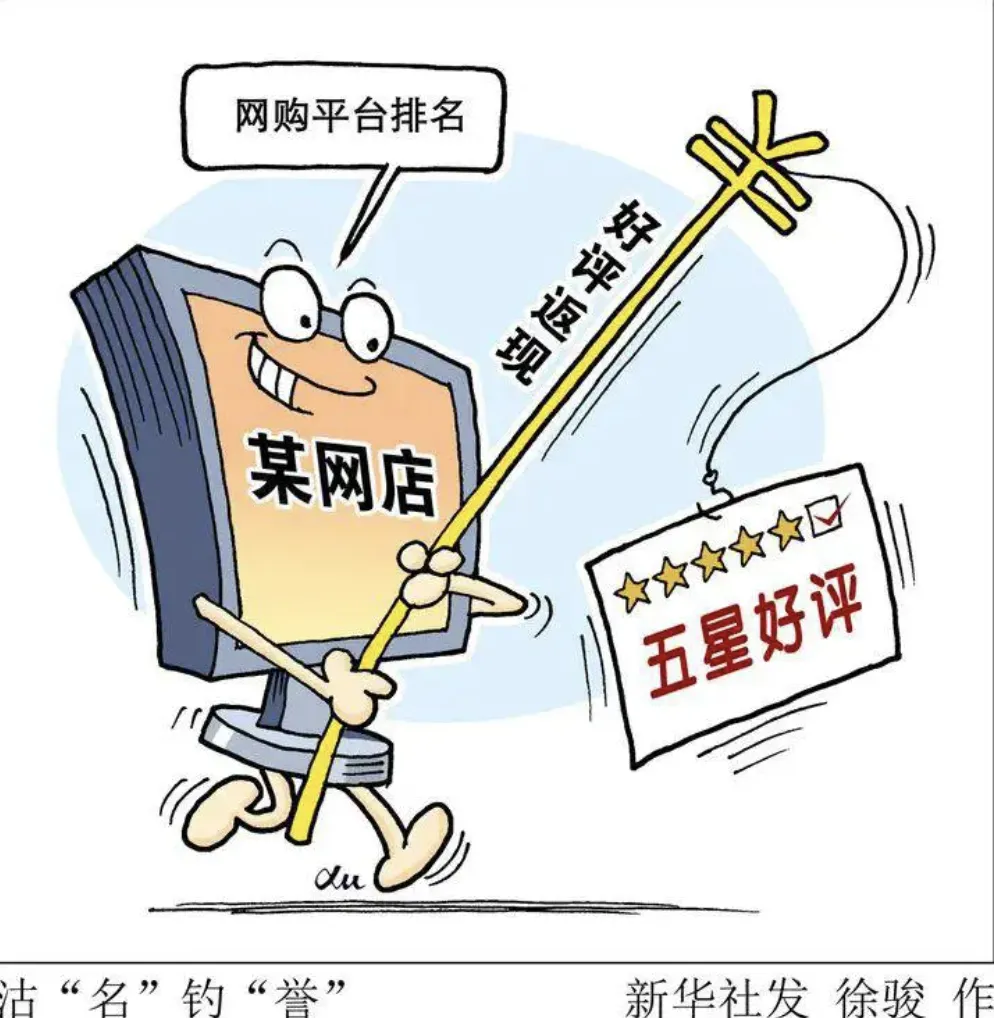

這次的《網絡反不正當競爭暫行規定》,網味兒十足,直擊痛點。“虛假排名”“控評”“事件策劃”“買熱搜”“刷量”等都出現在法條當中。

其中,一些被具體寫入《規定》的違法行爲,尤其需要電商從業者注意。

虛假的“自掏腰包”與“獨家補貼”

電商發展到今天,直播帶貨是最主要的商業模式。

直播帶貨顛覆了傳統零售業“人、貨、場”的關系,讓商家的機會更大,也讓消費者的選擇更多。

但網絡沒有門檻,貨比三家變得空前容易。“低價”,成了主播搶客的最重要的抓手。

“主播幫家人們把價格打下來!”

“實力寵粉!主播自掏腰包給大家做補貼!”

“三二一上鏈接!”

自掏腰包補貼粉絲,這似乎已經是直播間的“行話”。隨意點開一個帶貨直播間,仿佛每個直播間都在做虧本買賣,許多主播還要上演一出和老板講價的戲碼,最後“霸氣”地用自掏腰包再爭取到一百份,賣完即止。

然而在半小時之後,同樣的戲碼在直播間又重演一遍。對于這類主播來說,“自掏腰包”話術背後並不是真材實料的降價,更多的只是數字遊戲。

如某美妝主播在直播中宣稱某款國際大牌化妝品原價高達數千元,“但今日在直播間僅需數百元即可購買”。然而,經網友查證,這款化妝品在官方渠道的價格遠低于主播所宣稱的原價,且在其他電商平台上也有更低的價格。

又如,大促期間,有美容儀主播在宣傳中聲稱補貼金額高達數百元甚至上千元,但實際上消費者需要滿足各種條件才能獲得這些補貼,而且補貼金額也遠低于宣傳中的數額。

更有一些小主播,爲了博取關注和流量、謀取不正當利益,會先讓水軍大量買貨完成KPI,之後再大量退貨,嚴重傷害企業利益;通過擊破成本價或遠遠低于産品市場指導價的價格策略以及高額返現,以極低的價格作爲營銷噱頭,欺騙、誤導消費者,嚴重傷害産品生産者和其他經營者的利益。

弄虛作假的直播噱頭可以休矣

據消費者網、北京陽光消費大數據研究院、北京工商大學新商業經濟研究院、中新經緯研究院等機構聯合發布《直播帶貨消費維權輿情分析報告(2023)》指出,2023年直播帶貨消費維權輿情主要反映出虛假宣傳、産品質量、價格誤導、不文明帶貨、發貨問題、退換貨、銷售違禁商品以及誘導場外交易等八方面問題,其中價格誤導位列八方面問題的第三位,輿情占比達13.24%。

直播電商作爲互聯網經濟的重要一環,其演變與發展始終伴隨著市場需求的不斷變化和技術創新的推動。在這個過程中,一些主播和平台爲了尋求新的商機,往往試圖鑽法律的空子,利用行業規範尚未完善的空白區域進行不正當的競爭。

在直播帶貨領域,商家之間的競爭尤爲激烈。爲了在衆多直播間中脫穎而出,吸引更多消費者的關注和購買,商家們紛紛采取各種手段。其中,破價炒作和濫發超額補貼便成爲了一種常見的策略。這些商家試圖通過降低價格或提供超額補貼來吸引消費者的眼球,從而在激烈的市場競爭中搶占先機。

然而,這種策略雖然短期內能夠帶來銷量的增長,但長期來看卻可能産生一系列負面影響。首先,破價炒作和濫發超額補貼會損害商家的品牌形象。消費者在購買商品時,除了價格因素外,還會考慮商品的質量、售後服務等因素。如果商家頻繁采取降價或補貼的手段來吸引消費者,很容易讓消費者對其品牌形象産生質疑,從而影響其長期發展。

其次,這種策略還會擠壓商家的利潤空間。商家在降低價格或提供超額補貼的同時,往往需要承擔更高的成本和風險。如果這種策略無法持續下去,商家可能會面臨資金短缺、供應鏈斷裂等風險,進而影響其正常運營。

更爲嚴重的是,破價炒作和濫發超額補貼還可能引發市場惡性競爭。一些商家爲了搶占市場份額,不惜采取不正當手段進行競爭,這不僅會擾亂市場秩序,還會對整個行業的健康發展造成威脅。

5月公布的《網絡反不正當競爭暫行規定》對這種對網絡不正當競爭行爲進行了界定。

根據《網絡反不正當競爭暫行規定》規定,“采用僞造口碑、炮制話題、制造虛假輿論熱點、虛構網絡就業者收入等方式進行營銷”屬于網絡不正當競爭行爲。直播行業主播以所謂補貼形式大搞“破價”,稱自己做到了“全網最低價”是典型僞造口碑、炮制話題、制造虛假輿論熱點。

“通過擊破成本價或遠遠低于産品市場指導價的價格策略以及高額返現,以極低的價格作爲營銷噱頭,炮制話題、制造虛假輿論,欺騙、誤導消費者,嚴重傷害産品生産者和其他經營者的利益。”北京國標律師事務所主任姚克楓律師此前在接受媒體采訪時表示:“《規定》開始實施後,相信有關部門會嚴厲懲處,這些直播亂象將大大被遏制。”

撥亂反正,讓直播向好走去

去年11月,中國消費者協會發布的2023年“雙11”消費維權輿情分析報告稱,有關“直播帶貨”的負面信息15萬條。今年以來,抖音、快手相繼出台了新的直播規範,在原有規則的基礎上,加強和規範直播間。

在今年5月公布的《網絡反不正當競爭暫行規定》中,對各類混淆視聽、弄虛作假的行爲做出界定。

《規定》第8條和第9條分別從經營主體、商品(包括服務,下同)本身、商品的銷售經營情況等方面規定了互聯網領域的虛假宣傳行爲。其中部分條款主要針對話題營銷涉及虛假內容、炒作虛構熱點以及虛構流量和互動數據等互聯網特有的不正當競爭行爲進行了規定。當然,根據《反不正當競爭法》第20條第2款的規定,上述虛假宣傳行爲如果構成發布虛假廣告的,將依照《中華人民共和國廣告法》的規定進行處罰。

北京市雙利律師事務所律師劉琳指出在《規定》第三項中,“采用謊稱現貨、虛構預訂、虛假搶購等方式進行營銷”、第五項“以返現、紅包、卡券等方式利誘用戶作出指定好評、點贊、定向投票等互動行爲”和第九項“采用僞造口碑、炮制話題等方式進行營銷”,都和直播相關。

在這些惡性競爭的商業化運營之下,消費者看不到真實評價,直接影響消費者的根本利益。

“進入移動互聯網時代,在手機的方寸之間,有上百萬甚至上千萬的應用和服務相互競爭,激烈程度可見一斑。這樣慘烈的競爭中,一定會有人想用一些非常規甚至不合法的手段,也就是所謂的不正當競爭。”網經社電子商務研究中心高級特約研究員張延來說,據他的不完全統計,和網絡相關的不正當競爭類型有30多種,並隨著網絡技術的發展在花樣翻新。

對于消費者而言,新規發布肯定是一項利好。新規有助于保護消費者的合法權益,享受到更加公平、透明的市場環境。此外還能提升消費者對平台的信任度,減少因不正當競爭行爲而引發的風險和糾紛。