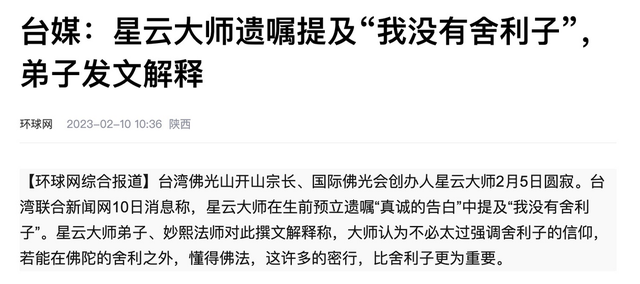

2023年2月5日,佛學界失去了一位偉大的導師——星雲大師。他在台灣圓寂,享年96歲。

星雲大師的一生充滿了傳奇色彩,而他85歲時留下的遺言卻引人深思:“我沒有舍利子,但有一個遺願。”

舊日的痕迹

舊日的痕迹1927年8月19日,江蘇揚州,一個名爲李國深的孩子降生于這個充滿變革的時代。這個時期的中國,正處于內憂外患之中。北方的軍閥割據,南方的國民政府試圖統一國家,整個社會充斥著動蕩與不安。揚州,這座古城也未能幸免,社會的波動直接影響到了普通百姓的生活。

李國深的家庭並不富裕,父親是一位普通的商人,常年奔波于南京與上海之間,以貿易爲生。他的母親是家中的支柱,照顧著三個孩子及年邁的外婆。家中的外婆是一個虔誠的佛教徒,她的影響深刻地埋植在小李國深的心中。每當外婆誦經拜佛,小李總是靜靜地旁聽,盡管還不能完全理解這些佛經背後的意義。

1937年的夏天,抗日戰爭全面爆發,南京成爲了戰場。李國深的父親那年去了南京,卻未能返回。家中陷入了前所未有的焦慮與恐慌。母親帶著李國深和他的兩個兄弟踏上了尋父之路,一路向南京進發。這一行程危險重重,戰火連天,日軍的侵略使得道路變得異常凶險。

到達南京後,他們目睹了慘絕人寰的景象。城市幾乎被完全摧毀,處處是逃難的人群和無家可歸的孤兒。在這種極端恐怖的環境下,李國深的童年受到了極大的沖擊。盡管如此,他們仍然沒有找到父親的消息。

一天,逃難的途中,李國深和母親誤入了棲霞寺。這座古老的寺廟位于南京郊外,僧侶們在戰火中盡力保護了這片庇護所。在寺中,他們得到了暫時的安甯。李國深在這裏第一次深刻體會到佛法的慈悲與甯靜。寺內的僧人無論面對何種困境,總是保持著平和與慈悲,爲逃難的百姓提供食物與庇護。

數月後,李國深的母親決定留下兒子在寺廟中,希望寺廟的環境能保護他免受戰火的侵害。對此,李國深雖然心存不舍,但也意識到這或許是他在這動蕩時代中唯一的出路。于是,在一片戰火與混亂中,他開始了僧侶的生活。

在寺廟中,李國深被賦予了一個新的法號——今覺。這個名字代表了他對佛法的新的認識與覺悟。在師父的指導下,他學習誦讀經文,參與日常的打坐冥想,逐漸地,他的心靈開始平靜下來,對佛教的理解也日漸加深。

今覺的生活雖然簡樸,但寺廟的圖書館爲他打開了另一個世界的大門。他在這裏翻閱了無數關于宇宙、哲學、曆史的書籍。這些閱讀不僅充實了他的知識,也激發了他對宗教與人生深層次的思考。尤其是他在閱讀中發現了一幅星圖,圖中繁星點點,無邊無際的宇宙讓他深感震撼。這幅星圖讓他有了新的啓發——他想要成爲像星雲一樣,能照亮他人道路的存在。因此,他自選了“星雲”作爲他的新法號。

星雲的僧侶生涯是在持續學習與內省中度過的。他不僅學習佛學經典,還嘗試理解和解答生死、苦難、和平這些人類永恒的問題。他的思考和學問,讓他在佛學界逐漸嶄露頭角。他開始撰寫文章,將他對佛法的理解與現代社會的聯系闡述得淋漓盡致。這些文章逐漸在佛學界引起了注意,讓他聲名遠播。

隨著時間的流逝,星雲的影響力逐漸擴大。他不僅在寺廟中傳授佛學,還開始走出寺廟,到各地去講經說法。每到一處,他總能用他的知識和慈悲吸引衆多信徒,幫助他們解決生活中的困擾與疑惑。星雲大師的旅程,就在這片混亂而又充滿希望的土地上緩緩展開,他的每一步都爲這個時代的佛學注入了新的活力與方向。

碧雲天,黃葉地

碧雲天,黃葉地星雲大師的旅程,不只是地理上的跨越,更是心靈與信仰的深度探索。他在各地的講經活動中,遇見了形形色色的人們,他們中有求學者,有困惑者,也有掙紮在生活邊緣的普通人。星雲大師用他的知識和智慧爲他們指引方向,逐漸地,他的名聲傳遍了整個華東地區。

1949年,一個重大的轉變在星雲大師的生命中出現。隨著中華人民共和國的成立,大陸的社會環境開始發生翻天覆地的變化。在這樣的背景下,星雲大師的宗教活動也受到了不小的影響。由于政治環境的不確定性,許多佛教徒感到不安,星雲大師感受到了前所未有的挑戰。

在這一年,星雲大師組織了一次大規模的佛學研討會,意在穩固信徒的信仰心,同時也探討如何在新的社會環境中繼續推廣佛學。會議在南京的一座古寺舉行,來自各地的佛學學者和僧侶彙聚一堂,討論持續了數天,成果豐碩。然而,會議結束後不久,星雲大師就接到了遷往台灣省的命令,這是由于他在會議中的表現引起了當局的注意,認爲他有能力在台灣繼續推廣佛學。

攜帶著對大陸信徒的不舍,星雲大師與70余名僧侶一同渡海至台灣。到達台灣後,他們的處境並不如預期中順利。一開始,由于身份不明確以及政治背景的疑慮,星雲大師和他的弟子們曾一度被當作間諜看待。在台灣的第一年,星雲大師幾乎遭遇了事業的低谷,他們被迫居無定所,生活困難重重。

然而,星雲大師並未因此氣餒。他利用自己的學識和之前在大陸的經驗,慢慢贏得了台灣當地佛教界的認可。他在台南的一場公開演講,成功吸引了數百名信衆,這場演講後,星雲大師的影響力開始在台灣擴展。

1950年,星雲大師在高雄找到了一個可以長期居住並傳教的地方。在這裏,他創立了“佛光山”——一所集教育、修行和社會服務爲一體的佛教中心。星雲大師親自設計了佛光山的建築布局和教育課程。建設過程中,他和弟子們一起動手,從砍伐木材到搬運磚石,無所不用其極。

隨著佛光山的逐步建成,星雲大師的教育理念也開始得到實踐。他開設了多種佛學課程,吸引了來自全島乃至海外的學生。他強調在現代社會中佛教的實用性,推動佛教與日常生活的結合,逐漸形成了一套“人間佛教”的教育體系。

到了1960年代,星雲大師的影響已經不限于台灣。他的著作被翻譯成多種語言,在亞洲其他地區乃至歐美國家廣爲流傳。

佛光普照隨著佛光山的基礎設施漸漸完善,星雲大師的努力也開始收獲成果。這裏不僅成爲了宗教修行的聖地,也是社區服務和文化交流的中心。星雲大師引導其弟子們不只是專注于修行,還要關心社會,服務衆生。

1970年,星雲大師著手擴展佛光山的影響力。他成立了第一家佛光出版社,出版各類佛教書籍和雜志,以普及佛學知識和推廣人間佛教的理念。他本人也撰寫了多部作品,其中《生活佛教》一書,講述了如何將佛教教義應用于日常生活中,深受讀者歡迎,多次重印。

爲了進一步推廣佛學和文化,星雲大師在1973年創辦了佛光人文社會學院。學院開設了佛學、哲學、社會學等多個學科,吸引了來自世界各地的學者和學生。星雲大師親自參與課程設計和教學,他的課堂總是座無虛席,學生們被他深厚的佛學知識和豐富的人生經驗所吸引。

在這個時期,佛光山不僅是學習的場所,也成爲了一個國際交流的平台。星雲大師經常邀請其他國家的佛教領袖和學者來訪,舉辦國際研討會,探討佛教在現代社會中的角色和發展。這些活動使佛光山逐漸成爲了亞洲乃至全球佛教文化的一個重要中心。

1980年,隨著台灣社會的開放和進步,星雲大師看到了更多服務社會的機會。他發起了“慈善福利基金會”,旨在幫助貧困和處于不利地位的人群。基金會不僅提供經濟援助,還舉辦各種培訓和教育項目,幫助人們提高生活技能,增強自我依賴的能力。

進入1990年代,隨著佛光山在全球的影響力擴大,星雲大師的視野也更加國際化。他開始著手在海外建立分支機構,包括在美國、加拿大、歐洲和東南亞等地。每個分支機構都秉承佛光山的宗旨,推廣佛學教育和文化交流,同時進行社會服務工作。

1997年,星雲大師爲了更好地在國際上展示佛教文化的精髓,主辦了首屆世界佛光人大會。這個大會彙聚了全球數千名佛教徒和學者,討論佛教在現代世界中的應用和挑戰。大會的成功舉辦,進一步提升了佛光山的國際地位,也強化了星雲大師作爲一個世界級佛教領袖的形象。

2000年代初,星雲大師雖已年逾七十,但仍不懈努力,繼續推動佛光山的各項事業。他的一生,從戰火中走來,到成爲全球佛教文化的推廣者,星雲大師不僅在宗教領域留下了深刻的印記,也在社會公益、文化交流等方面作出了巨大貢獻。他始終保持著對生命和平的追求,對世界和諧的期望,這一切都映照在他留給世人的教誨和遺願中。

從1927年在動蕩的中國揚州出生,到在台灣建立佛光山,星雲大師始終致力于將佛教教義與現代社會結合,推廣“人間佛教”的理念。他的生涯經曆了多次重大的曆史轉折,包括戰爭的慘烈、政治的變遷,以及跨國的文化交流和社會服務。

在佛光山,星雲大師不僅創建了一個宗教學習的中心,更將其發展成爲一個國際交流和慈善的平台。他的教育和福利項目,旨在幫助貧困和弱勢群體,提升他們的生活質量。星雲大師的努力不僅僅局限于台灣,他的足迹遍及世界各地,力圖通過佛教的普遍價值促進全球和平與和諧。

通過他的言行,星雲大師展示了如何將佛教原則應用于現代社會,以及如何通過宗教信仰服務于人類共同的福祉。他的遺願和生平行動,爲世界佛教文化的傳播和社會責任的承擔,樹立了持久的典範。

參考資料:

《台媒:星雲大師遺囑提及“我沒有舍利子”,弟子發文解釋》來源:環球網,2023-02-10