複盤中國近代史,緬北問題都是很多中國人心裏深深的痛,但我們曾有一個機會徹底控制住緬北地區,可惜清政府在地緣政治上的無知和愚蠢,最終白白丟失了這次絕佳的機會。

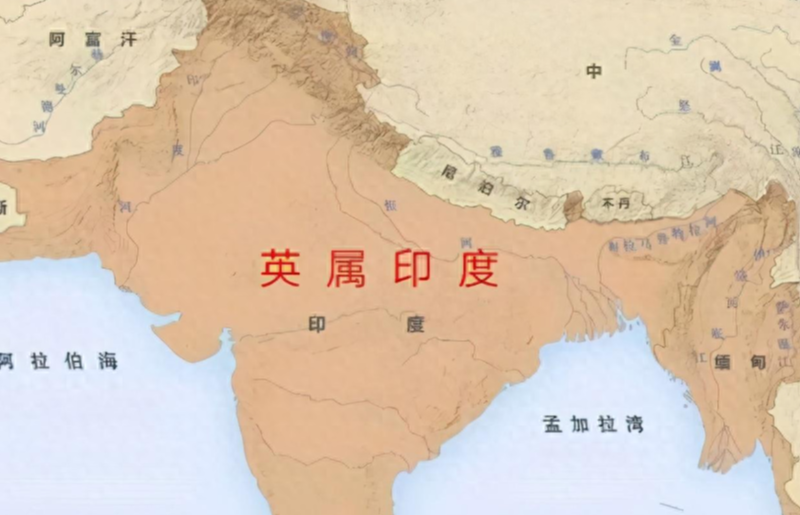

1820年-1885年,爲爭奪孟加拉灣和恒河河谷的控制權,緬甸與大英帝國發生了三次英緬戰爭,最終英帝國慘勝,將緬甸吞並,納入英屬印度的統治範圍。雖然對緬甸的戰爭取得了決定性的勝利,但英國在歐亞大陸上擴張過度,無力繼續深入遠東腹地擴張,此時的遠東的地緣格局正在發生對英國越來越不利的情況。

三次英緬戰爭滅亡緬甸

隨著第二次工業革命的興起,法、美、俄等列強發展迅速,會師遠東。法國拿下中南半島三國,對英屬印度虎視眈眈,沙俄修建鐵路對遠東施加越來越強的影響力,美國黑船事件撞開了日本的國門。英國在遠東的統治越發力不從心。

于是英國看中了中國,英國的計劃是:

在中南半島,扶持中國阻止法國繼續向暹羅、緬甸擴張;

在中南半島以外,更要扶持中國,在北方抵禦沙俄南下獲取不凍港,向東抵消美國在遠東的影響力。

英國在滅掉緬甸之後,決定以伊洛瓦底江的上遊河段爲雙方的公共之江;在南段,英國同意怒江以東(包括今天歸屬泰國的撣邦高原)歸中國。

英國人表示:“或留爲屬國,或收爲屬地,悉聽中國之便。”

英國人在前線對英軍下達命令,“如果中國主動出兵占領八莫,則英國默認中國的行動。”

作爲交換,英國希望中國幫助英國對抗法國、俄國和美國。

可惜清朝毫無地緣戰略意識,在1886年《清英緬甸條約》上反複糾纏緬甸朝貢權的保存、小國獨立地位等細枝末節的東西,對英國抛出的橄榄枝表示:暫時擱置、日後再議。

而在此時,暹羅看到了機會,暹羅面對英、法兩強在其東西兩線步步緊逼的態勢,果斷決定向英國靠攏,向英國表示願意協助對抗法國擴張,同時又拿法國來平衡英國的影響力,同時和英法兩強做朋友。面對英國留給中國的保留地暹羅則持續滲透擴張,至1891年暹羅已經從清邁一直向北擴張到達念山脈了(既綠圈的撣邦高原)。

圖中紅圈爲英國1885年割讓中國的地區,綠圈爲暹羅滲透的地區

1895年甲午戰敗,英國發現中國已經沒有利用價值,轉而扶持日本疏遠中國。

隨著中國的衰落,英國決定不再將1885年答應中國的緬北地區讓給中國,反而步步緊逼,逼迫清政府將原屬于中國的昔馬、北丹尼、科幹等地交給英國,並將南坎猛卯三角地永租給英國,中國痛失4000平方公裏的土地。此後四十余年英國不斷向中國緬北、藏南地區蠶食推進。

中日戰爭爆發以後,英國利用中國在抗日戰爭中丟失沿海地區的被動形勢,以修建滇緬鐵路爲誘餌,逼迫蔣介石政權讓步,形成屈辱的1941年邊界線,再次痛失薩爾溫江以東大片土地。而英國在二戰中被日本擊敗,被迫退出緬甸,滇緬鐵路擱置,至今沒有恢複,空留一個恥辱的1941年線。

1941年邊界線

相比之下,暹羅(泰國)利用英法矛盾,先是在拿下了本留給中國的撣邦高原,又能在二戰中利用美蘇矛盾,逃脫戰敗國的處罰,再後來借著中美和解,實現與中國經濟的深刻綁定,通過靈活的外交逐漸在東盟中成爲舉足輕重的國家。

中國因爲近代缺乏地緣戰略眼光,屢屢錯失良機,導致今天緬北幾乎全部丟失。今天果敢、佤邦、克欽等民族武裝活動的地盤均是當年屬于中國的,緬甸政府的無能和腐敗導致這片故土戰火不斷,生靈塗炭。