報告出品方:開源證券

以下爲報告原文節選

------

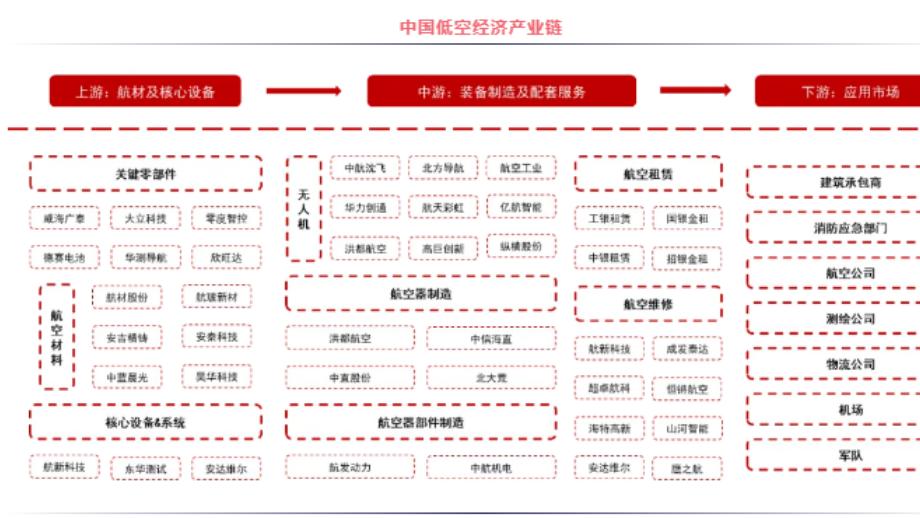

1、 基礎設施建設是發展低空經濟的首要前提

低空經濟是以低空空域爲依托,以包括各種直升機、固定翼飛行器、載人電動垂直起降(eVTOL)、工業無人機、消費無人機、城市治理無人機等有人駕駛和無人駕駛飛行器的低空飛行活動爲牽引,輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態,廣泛體現于以城市空中交通、無人機配送與物流、城市無人機應用、消費級無人機應用、工業級無人機應用等行業爲主體的各類産業形態之中,在促進經濟發展、加強社會保障、服務國防事業等方面發揮著日益重要的作用。2023 年 12 月,中央經濟工作會議提出,要打造低空經濟等戰略性新興産業。2024 年 3 月,《政府工作報告》提出,要積極打造低空經濟等新增長引擎。低空經濟正成爲各地聚焦的産業發展“新賽道”,我們認爲 2024 年是低空經濟發展元年。

參考深圳低空基礎設施框架定義,低空經濟基礎設施框架包括四張“網”,分別爲“設施網”、“空聯網”、“航路網”和“服務網”。

一是“設施網”,主要指物理基礎設施,包括低空飛行起降站、接駁設施、能源站、緊急備降、停機設施、檢修設施、保障站、飛行測試等。

二是“空聯網”,主要指低空通、導、監等信息基礎設施,包括通信設施、導航設施、監視設施、氣象設施等。

三是“航路網”,主要指低空數字空域圖,包括空域表示、數字孿生、3D 地圖、知識庫、規則庫等。

四是“服務網”,主要指數字化管服系統,包括低空監控系統、低空飛行服務系統、低空飛行管控系統等。

2、 支撐低空經濟的高質量發展,亟需構建新型信息基礎設施

未來低空管理的核心挑戰是如何支撐以“異構、高密度、高頻次、高複雜性”爲特征的大容量融合低空活動,低空通信、導航、監視等保障範圍受限,低空運行環境複雜等因素,對低空通導監體系,省市、站三級服務管理體系等軟硬件協同布局帶來新挑戰。因此,在安全可控的前提下,要實現低空經濟規模化、可持續、高質量的快速發展,建設完善的低空信息基礎設施就顯得尤爲重要。

2.1、 通感一體化:爲低空經濟提供精准、高質量的通信、感知服務

傳統的通信和監控技術無法滿足低空經濟的需求。首先,傳統無線網絡以地面覆蓋爲主要目標,而低空信息網絡則需實現對空立體覆蓋。隨著低空經濟的快速發展,飛行器對于低空網絡的廣域連續覆蓋提出了更高的要求。大量的試驗結果表明,盡管當前對地覆蓋的無線網絡利用天線旁瓣對空中有一定的信號覆蓋,但是由于天線旁瓣較多且雜亂、信噪比普遍較差且起伏不定、天線輻射存在零陷無信號區域等因素,較難保障飛行器全路程連續業務服務和不中斷飛行操控。因此,構建一張低空立體連續覆蓋的無線網絡是低空經濟高質量發展的基礎,也是亟需攻克的關鍵技術挑戰。

其次,爲了實現低空經濟規模化、高質量、安全可控的發展,需要憑借高效、完備、科學的低空飛行監管技術對大密度、高頻次、多類型的低空飛行活動進行監控,及時識別與管控不合理和不合法的飛行行爲。然而,對于傳統的雷達技術而言,其單站監控方式能力有限,難以發現和應對在雷達顯示器上時隱時現、忽明忽暗的“低慢小”目標;而多站組網費用高昂,難以滿足規模化的低空飛行活動監控需求。

而對于攝像監控技術而言,其監控範圍有限,且受光照條件影響,難以滿足遠距離、全天候的監控需求。

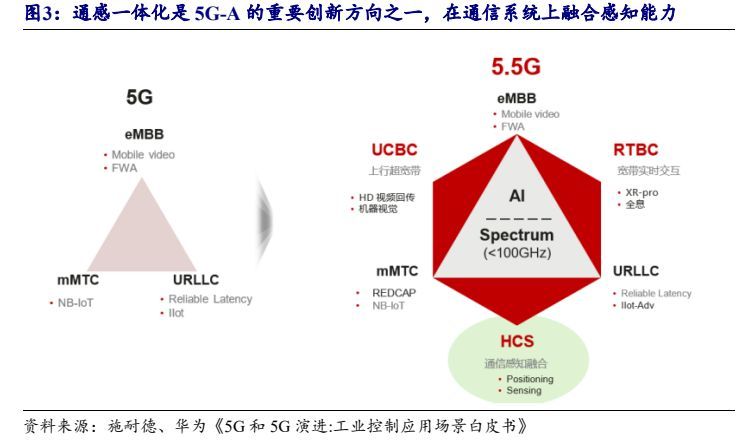

通感一體化技術,即爲通信基站和終端疊加“Buff”,在原有的蜂窩移動通信能力上加上類似雷達的感知功能,可以很好地解決低空經濟的通信和感知問題。5G-A以及 6G 移動通信網絡將革命性地擴充系統功能,即在提供高速通信功能的前提下(eMBB、mMTC、URLLC 三大場景),增加感知能力,以支撐全方位的智能化應用,實現萬物互聯。通感一體化是 5G-A 新提出的技術之一,其原理是結合高頻波束與多天線原理使能基站實現“雷達”功能,識別車輛和低空飛行物的位置、速度與方向等;相比雷達,通感一體基站在覆蓋、距離分辨率、測角精度等方面優勢明顯。通感一體基站需要基站在時域和空域將少量的頻譜配置爲專用的感知資源,並且需要基站具有支持感知探測和處理感知數據的功能,以滿足海量連接和超低時延需求,從而提供實時的環境感知,構建現實世界與虛擬世界交互的橋梁。

通感一體化能夠支撐遠程操控、精准識別和軌迹跟蹤。(1)遠程交互與操控。

5G 爲飛行器提供低空連續覆蓋,滿足飛行器隨時隨地的通信需求,實現高清 4K 數據圖像同步實時傳送;(2)精准識別距離、方位和速度。實現基于回波時間檢測距離,基于波束掃描區分角度,基于多普勒頻偏識別速度;(3)精細軌迹跟蹤。實現10 米級無人機入侵檢測,1-10 米飛行路線跟蹤,米級飛行軌迹跟蹤與防碰撞。

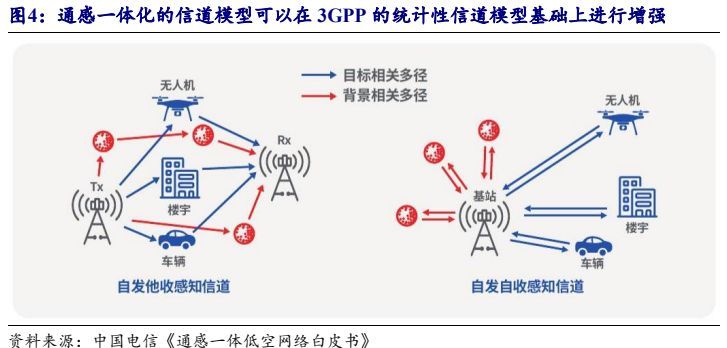

通感一體化的核心技術包括:(1)通感一體的信道模型。爲了與 5G 信道模型保持更好的連續性,通感一體化的信道模型可以在 3GPP 的統計性信道模型基礎上進行增強。例如,通過引入確定性信道多徑分量,提出一種基于混合方法的通感一體化信道模型。這種模型將感知信道分爲目標信道和背景信道兩部分,其中目標信道爲傳播環境中與目標相關聯的多徑信道,可通過確定性方法建模;而背景信道爲傳播環境中與目標非相關聯的多徑信道,可通過統計性方法建模。

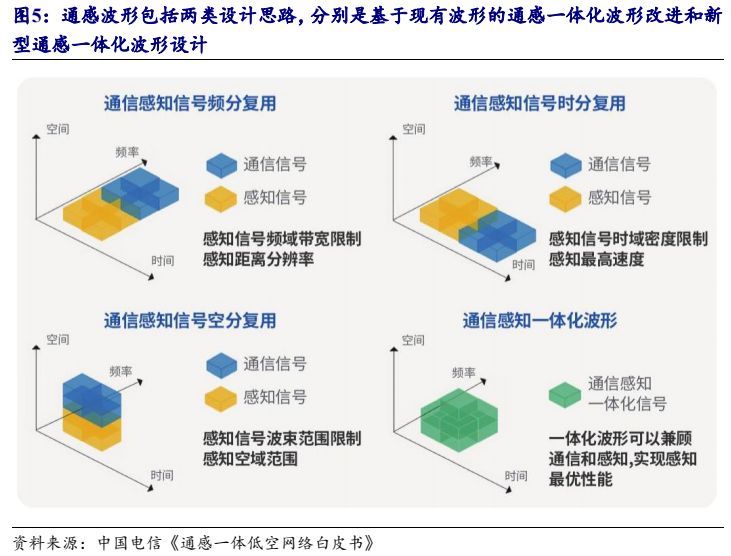

(2)通感一體波形和幀結構設計。通感波形的設計需要同時考慮通信性能和感知性能,合適的波形設計能夠提高感知的精度和通信的效率。一種簡單的通感波形發送方式是采取時分、頻分、空分等方式實現通信和感知波形的分集發送。但這種方式資源利用效率較低。爲了提高資源利用率,可以將通信和感知功能集成到同一種波形中,大致包括兩類設計思路,分別是基于現有波形的通感一體化波形改進和新型通感一體化波形設計。

基于現有波形的一體化波形設計思路是通過分析現有通信和感知波形的性能,形成單一波形或複合波形。這一設計可進一步細分爲以通信性能爲主和以感知性能爲主的兩類波形設計。以通信性能爲主的波形設計一般采用正交頻分複用波形(OFDM),OFDM 作爲 4G/5G 的通信波形,具有抗衰落能力強、頻譜利用率高、抗碼間幹擾能力強等優勢,可保證良好的通信速率傳輸。同時,作爲感知波形,OFDM 可實現測距、測速、測角等基本感知能力。以感知性能爲主的波形設計一般采用線性調頻波形(LFM),LFM 是雷達中常用的脈沖壓縮波形,通過在雷達波形中嵌入通信信息來實現通信能力。此時,基于該機制的可達通信速率與感知性能的折中關系需要進一步研究。

新型通感一體化波形設計需要綜合考慮通信和感知性能,即需要根據通信與感知的基礎理論形成通感一體化設計准則,並設計相應的新型波形。基于這種方式,新型波形可以達到通信和感知性能的折中。但是,這種波形設計優化的複雜度高、與現有硬件適配難度大,在實際應用時仍面臨較大挑戰。此外,通信感知一體化需要對現有通信幀結構進行重新設計。

(3)低空感知模式。低空感知模式可分爲單站感知模式、雙站感知模式和端網協作感知模式。一是單站自發自收全雙工感知模式,在這種自發自收的模式下,發射的信號會直接泄漏到感知接收機,形成自幹擾,導致射頻前端飽和而無法檢測到遠距離微弱信號。因此,在單站感知模式下,基站需要克服自幹擾問題。二是雙站感知模式,即基站 A 發基站 B 收的感知模式。這種感知模式的優勢在于無需基站實現全雙工功能,避免了基站自幹擾處理的複雜性,但需要基站 A 和基站 B 之間實現嚴格的時間同步和頻率同步。三是端網感知模式。基于基站發終端收感知信號或者終端發基站收感知信號的端網感知可以複用現有幀結構和現有信號,通過選擇合適的終端(例如距離感知目標較近的終端)參與感知來提升感知覆蓋性能。將 UE 作爲輔助感知節點接收感知信號時,感知 UE 無需與基站存在視距連接,僅與被感知物體保持視距即可。當基站間或基站與感知物體間無直射徑時,端網感知可拓展感知距離和覆蓋範圍,而無需建設新的通感一體化基站。但它帶來的挑戰在于需要精心挑選與感知物體接近的 UE,或者設計新型 UE,使它更偏重感知性能,並且感知 UE 和被感知物體的相對位置和信道變化也會給端網感知引入額外的感知誤差。

此外,其他的核心技術包括組網的感知幹擾分析、組網下高可靠目標檢測、精准目標識別、空地網絡協同、低空網絡的通信保障、空聯網技術等。

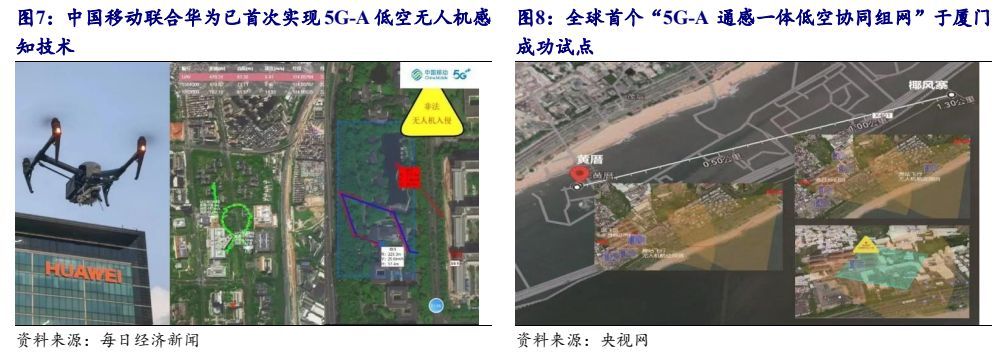

華爲與移動聯合持續探索低空天路的基礎技術。2023 年 5 月 23 日,基于 5G-A通感一體“低慢小”無人機感知技術在深圳華爲坂田 5.5G ParK 測試成功,首次實現了 5G-A 立體感知網在低空場景下的無人機航迹精准追蹤、非法入侵探測、電子圍欄等多場景驗證,實測目標識別率達到 100%。2023 年 12 月,全球首個“5G-A 通感一體低空協同組網”于廈門成功試點,用于城市低空的目標探測與預警,爲各種低空應用提供了強大的網絡支持。2024 年 3 月,雲南移動完成全球首個低空通感網絡智慧機場建設。

2.2、 北鬥+GPS:爲低空經濟提供精確、安全可靠的導航服務

中國高度重視北鬥系統建設發展,自 20 世紀 80 年代開始探索適合國情的衛星導航系統發展道路,形成了“三步走”發展戰略:2000 年年底,建成北鬥一號系統,向中國提供服務;2012 年年底,建成北鬥二號系統,向亞太地區提供服務;2020 年,建成北鬥三號系統,向全球提供服務。北鬥衛星導航系統由空間段、地面段和用戶段三部分組成,可在全球範圍內全天候、全天時爲各類用戶提供高精度、高可靠定位、導航、授時服務,並且具備短報文通信能力,已經初步具備區域導航、定位和授時能力。

根據《中國民航北鬥衛星導航系統應用實施路線圖》,提出到 2035 年底,構建以北鬥系統爲核心的,與 GPS 等其他星座兼容互操作的雙頻多星座 GNSS 技術應用體系,逐步實現北鬥系統民航行業應用“全覆蓋、可替代”,爲運輸、通用航空及無人駕駛航空器飛行提供精確完好、安全可靠的導航服務,爲空中交通提供全空域監視服務,全面提升民航安全水平、空域容量、運行效率和服務能力。

北鬥網格碼是在 GeoSOT 地球空間剖分理論的基礎上發展出的一種離散化、多尺度區域位置標識體系,它可以爲地心至地上 6 萬公裏地球空間中各種大小不等、最高精度達 1.5 厘米的任意網格賦予全球唯一的一維整形數編碼,並可以在同一區域範圍內,非常方便地與任意一個實體對象和各種不同的數據建立起內在的相互關聯。

目前,基于北鬥網格碼國家標准的低空立體交通圖技術已在安徽合肥、上海臨港、廣東坪山、福建福州、浙江衢州、四川成都、吉林長春等省市開展應用,初步具備發展全國統一的低空立體交通建設標准的條件。

2.3、 低空服務與管控平台:低空信息基礎設施建設的重要一環

低空服務與管控平台提供與其他空域管理相關系統的對接服務,實現空域管理機構對飛行器“看得見”、“叫得到”、“管得住”,讓管理機構能夠隨時隨地掌握空中動態。

一是低空服務將實現全空域信息融合彙總並通過可視化的方式提供給管理機構,同時在審批服務流程上,完成例如飛行器 ID 驗證、飛行記錄、飛行計劃審批信息管理與對接服務等數字化流程的搭建與對接。

二是在風險管理上,實現空域監控預警、空中交通風險識別、非合作飛行器處置、空中交通風險處置、飛行協調管控等重要能力。同時實現設施管理調度、跨城交接系統、跨境交換與監管系統等運行管理相關功能。

三是非法飛行器識別與處置。通過對監測、定位設施等地面硬件基礎設施回傳的實時數據分析,識別出空域中所有在飛飛行器(實時定位、速度、飛行方向等信息),並與已注冊獲批的飛行器飛行計劃以及實時軌迹進行比對,識別出黑飛飛行器,爲空管人員提供下一步黑飛處置的相關信息和建議。

此外,我們認爲未來如何實現低空和高空的一體化管理,也將成爲重要的方向。

3、 頂層政策推動下,深圳、安徽等地加速推進低空基礎設施建設落地

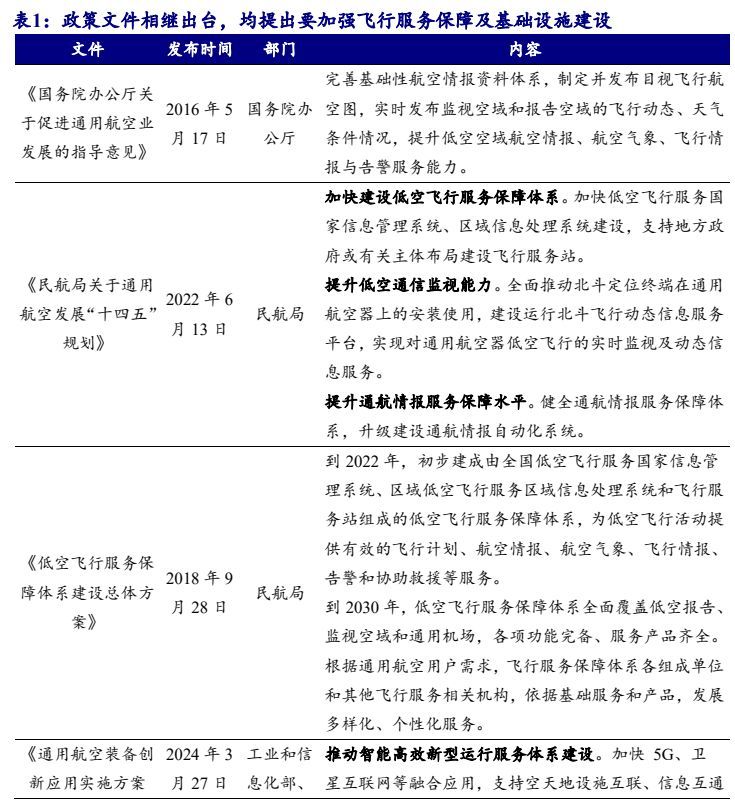

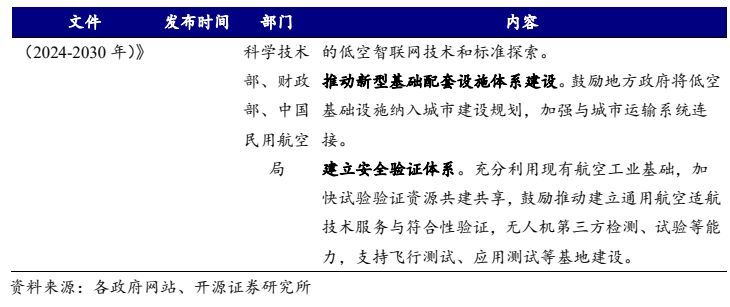

從政策上看,《國務院辦公廳關于促進通用航空業發展的指導意見》、《“十四五”通用航空發展專項規劃》、《低空飛行服務保障體系建設總體方案》、《通用航空裝備創新應用實施方案(2024-2030 年)》等政策文件相繼出台,均提出加強飛行服務保證及基礎設施建設,推廣應用北鬥、ADS-B 等新技術,研發適用我國低空空域通信、導航、監視、氣象與空中交通服務需求的核心裝備。

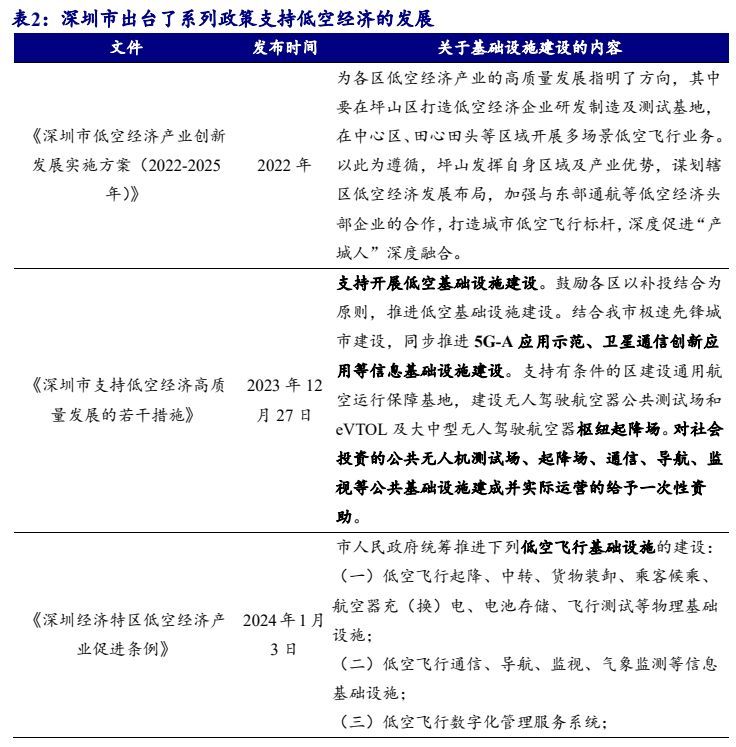

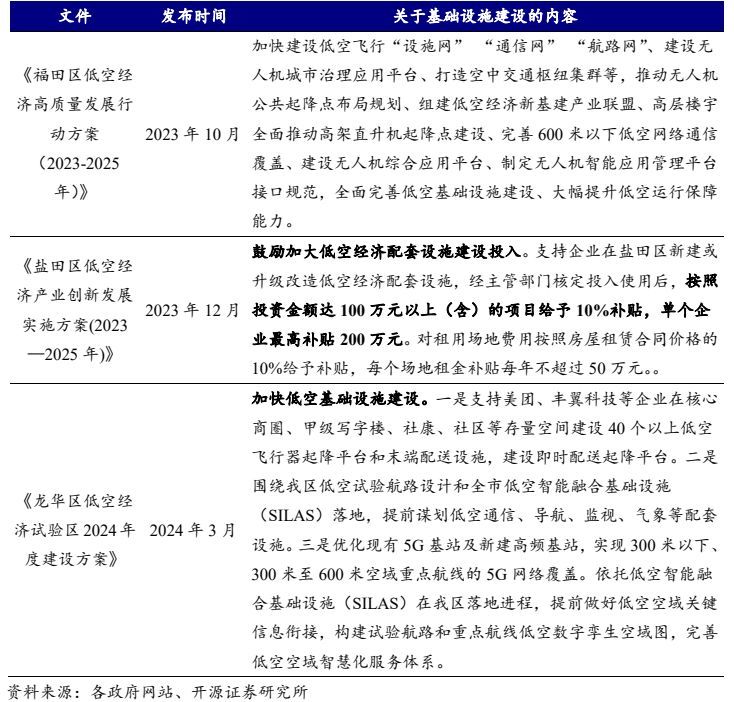

目前來看,深圳、安徽等地在低空基礎設施建設方面走在全國前列。2022 年底,《深圳市低空經濟産業創新發展實施方案(2022-2025 年)》出台,爲城市低空經濟産業高質量發展指明方向。2023 年初,深圳首次將“低空經濟”寫入政府工作報告,提出打造低空經濟中心;12 月,《深圳市支持低空經濟高質量發展的若幹措施》正式出台,圍繞引培低空經濟鏈上企業、鼓勵技術創新、擴大低空飛行應用場景、完善産業配套環境四個方面提出 20 項具體支持措施,鼓勵各區以補投結合爲原則,推進低空基礎設施建設。2024 年初,深圳出台全國首部低空經濟立法——《深圳經濟特區低空經濟産業促進條例》,從基礎設施、飛行服務、産業應用、技術創新、安全管理等方面助力低空經濟産業“高飛”。

在深圳市政策引導和扶持下,各區也紛紛出台政策推動低空經濟的發展。以寶安區爲例,2023 年 8 月深圳市寶安區人民政府辦公室研發《寶安區低空經濟産業創新發展實施方案(2023—2025 年)》,重點任務之一包括探索建立融合飛行標准,夯實低空配套基礎設施,組建低空設施運營平台,不斷完善低空飛行服務保障體系。

安徽高度重視低空基礎設施建設。2024 年 4 月,安徽省發改委正式印發了《安徽省加快培育發展低空經濟實施方案(2024—2027 年)及若幹措施》,其發展目標爲:到 2025 年,低空基礎設施建設加快推進,建成一批應用示範場景,低空經濟規模和創新能力快速提升,集聚化産業生態初步形成。到 2027 年,低空基礎設施進一步完善,應用場景不斷拓展,低空經濟規模和創新能力達到全國領先水平,打造合肥、蕪湖兩個低空經濟核心城市,發揮六安、滁州、馬鞍山等市低空制造業配套優勢,彰顯安慶、宣城等市低空服務業特色,基本形成雙核聯動、多點支撐、成片發展的低空經濟發展格局。

從落地層面來看,深圳已經招標了“低空智能融合基礎設施建設項目一期”,總金額爲 5.18 億元,由粵港澳大灣區數字經濟研究院(福田)和深城交聯合中標。神劇深城交在互動易平台的回複,該項目主要圍繞深圳市低空經濟發展,開發可覆蓋全市範圍的智能融合系統的軟件平台(包括低空操作管理系統和低空管理服務系統),建設配套的管服中心、數據中心及無人機測試場,接入典型的城市場景,進行軟件平台的驗證,並提供咨詢規劃-工程設計-數字管控-數字運營-數字運維的全過程服務。

--- 報告摘錄結束 更多內容請閱讀報告原文 ---

報告合集專題一覽 X 由【報告派】定期整理更新

(特別說明:本文來源于公開資料,摘錄內容僅供參考,不構成任何投資建議,如需使用請參閱報告原文。)

精選報告來源:報告派新能源 / 汽車 / 儲能

新能源汽車 | 儲能 | 锂電池 | 燃料電池 | 動力電池 | 動力電池回收 | 氫能源 | 充電樁 | 互聯網汽車 | 智能駕駛 | 自動駕駛 | 汽車後市場 | 石油石化 | 煤化工 | 化工産業 | 磷化工 | 基礎化工 | 加油站 | 新材料 | 石墨烯 | 高分子 | 耐火材料 | PVC | 聚氯乙烯 | 綠色能源 | 清潔能源 | 光伏 | 風力發電 | 海上發電