在戰國七雄中,韓國是一個特別尴尬的存在。

第一,排名尴尬:戰國七雄韓國排名第七,強國之中它最弱,弱國之中它最強。

第二,位置尴尬:韓國夾在秦,楚,魏,趙之間,四戰之地,且無險關可守,無論秦國東出,楚國北上,還是魏趙發展,首當其沖的都是韓國。

第三,國家尴尬:申不害變法,強調以術治國,使得韓國朝堂之上總是彌漫著一股權謀的味道,對內君臣相疑,對外陰謀狡詐,不成大器。

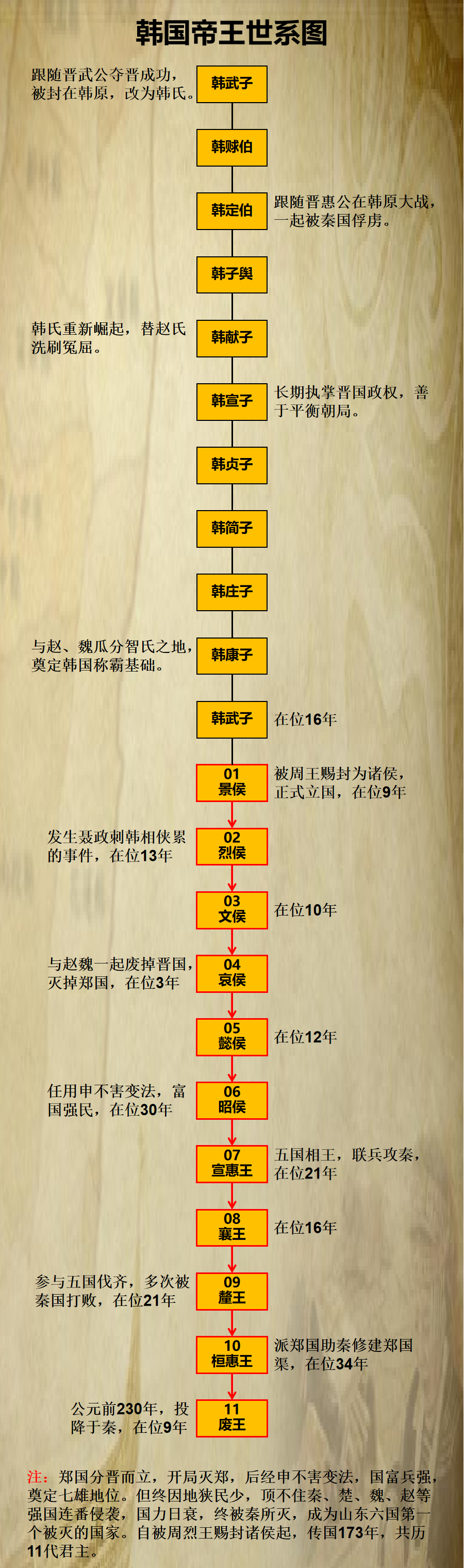

一、韓氏建國韓氏祖先與周王室同姓,創始人名叫姬萬,有人說是周朝古韓國(周武王之子的封國)的後代,也有人說是晉國曲沃桓叔的庶子。

當年曲沃武公與晉國嫡裔爭奪國家統治權時,姬萬作爲武公的心腹,親手俘獲並殺死晉哀公,立下大功。武公承繼晉國後,將韓原(即今陝西省韓城市)封給姬萬,自此姬萬以韓爲氏,稱爲韓萬,谥號韓武子。

此後,韓氏一直受到晉君的重用,直到晉文公重耳繼位,因爲韓氏支持惠公一脈,受到文公壓制,此時的韓氏宗主韓厥淪落到趙氏爲家臣。

韓厥才華橫溢,受到趙盾的重用,屢立戰功,很快就被提拔爲十二卿之一,重新進入晉國的權力核心。

公元前597年,晉國司寇屠岸賈受晉景公指示,追查晉靈公被殺一案,大開殺戒,屠戮趙氏滿門。

韓厥無奈,只能選擇隱忍,並偷偷地救下趙氏孤兒。

十五年後,晉景公生病,占蔔說有功臣後代蒙冤。韓厥趁機勸說景公恢複趙氏的爵位和封地,並帶兵殺死屠岸賈。

公元前455年,韓、趙、魏三家聯合攻滅智伯,瓜分了智氏的封地。從此以後,韓國的封地甚至比一般的諸侯國還要大,晉國也開啓了三卿主政的局面。

公元前403年,周威烈王封韓趙魏三家爲諸侯,韓國正式立國。

公元前375年,韓趙魏三家瓜分了晉國僅有的一點點土地,廢晉靜公爲平民,徹底滅亡了晉國。

二、勁韓滅鄭鄭國在春秋前期曾經多次幫助周王室,也充分利用王室宗親的身份侵淩周圍小國,是春秋時期第一個強大起來的諸侯,稱雄一時,其時“天下諸侯,莫非鄭黨”。但到了春秋末期,鄭國在晉、楚雙雄的兩面夾擊之下,損兵失地,國勢日漸衰落。

據《戰國策·韓策》記載,韓、趙、魏三家瓜分智氏的封地時,韓康子特意挑選了荒僻的成臯之地,就是因爲成臯毗鄰鄭國。韓國滅鄭國的野心,早在消滅智氏時就已經存在。

在韓趙魏三家滅晉的同一年,韓哀侯舉兵攻入鄭國都城新鄭,滅掉鄭國,充分展示出一個新興國家的勃勃生機。

在普遍印象中,韓國實力要弱于趙國和魏國,爲何卻能搶先滅掉鄭國這樣一個並不算小的諸侯國?

這主要歸功于韓國境內的宜陽鐵山。

春秋時期,冶鐵技術剛開始發展,鐵制兵器逐漸代替青銅兵器,成爲戰場上的主力裝備。

據史料記載,韓國打造的箭弩射程可達800米,一箭能夠射穿胸甲,遠超當時的武力巅峰秦國,甚至能夠與後世宋朝的“神臂弩”相媲美。

蘇秦曾說:“天下之強弓、勁弩、利劍皆從韓出。”所以韓國也被稱爲“勁韓”。

三、申不害變法申不害原本是鄭國人,韓滅鄭時,他剛滿10歲,還是個孩子。

申不害學習的是黃老之道,卻主張以法治國。但他的“法”與商鞅不同,強調的是“術”法。

所謂“術”,指的是馭人之術,也就是國君監督、考核、任用臣屬的方法。

他主張中央集權,積極整頓吏治,通過制定官吏的考察之法,根據個人能力任免官員,【見功而與賞,因能而授官】,清理掉大批無能的貴族官員,大大提升了國家政權的行政效率。

另一方面,申不害認爲君主要暗中用“術”,以便保持君主的絕對權威,將整個國家置于自己的掌控之下。

申不害還充分利用宜陽豐富的鐵礦資源打造兵器,並爲韓國訓練出一支精兵,大大提高了韓國的國際地位。

但申不害的“術”治太依賴于當政者的個人能力,使得國家興亡完全依賴于君主一人。正如韓非所說,申不害過分強調“術”而忽視了“法”,如果君主英明,則朝政穩定,國泰民安,如果君主昏庸,則會導致君臣猜忌,引發內亂。

《戰國策》中記載的一個小故事就充分說明了這個問題。有一次,申不害私下向韓昭侯爲自己的堂兄討官,韓昭侯不同意,申不害面露怨色。

韓昭侯說:“你教我按功勞安排官職,卻又爲自己沒有功業的堂兄求官,那麽我是該答應你的請求而抛棄你的學說,還是該推行你的學說而拒絕你的請求呢?”

申不害羞愧難當,慌忙請罪。

最終,申不害相韓15年,【內修政教,外應諸侯】,使韓國政局穩定,國富兵強,史稱“終申子之身,國治兵強,無侵韓者。”

四、權術自誤韓國西臨秦國、南接楚國,東部和北部被魏國包圍,三個均是好戰的虎狼之國。在申不害之後,韓國迅速衰落,屢遭侵淩。

公元前343年,魏國在桂陵之戰失敗後,經過10年的休養生息,實力逐漸恢複,又開始向外侵略,出兵攻打韓國。韓國竭力抵抗,並派人向齊國求援。

齊國表面答應韓國,卻遲遲不派兵,靜觀韓魏拼鬥。

韓國得到齊國的許諾後,傾盡全國之力與魏相抗,卻五戰五敗。

齊國見時機已到,派田忌和孫膑率兵圍魏救韓,在馬陵之戰中大敗魏軍。

此戰之後,韓國雖免受了滅國之災,國力卻是進一步受到削弱,只能依附于周圍強國,苟延殘喘了。

公元前265年,秦國大舉進攻上黨地區。上黨四周群山環繞、地勢險要,是韓國的大糧倉。

韓國無力守衛上黨,又不願拱手相讓,于是轉手將上黨奉送于趙國,引發秦趙長平之戰。

公元前246年,韓國派水工鄭國入秦,開鑿鄭國渠,以此消耗秦國的人力物力,從而延緩秦兵東出的時間。

經過10年的時間,鄭國渠開通,它西引泾水東注洛水,長達300余裏,用含泥沙量較大的泾水改良渭北平原的鹽堿地,造就了八百裏秦川的關中糧倉。

公元前230年,也就是鄭國渠鑿通後數年,秦國派內史騰滅韓,設置爲颍川郡,韓國滅亡,成爲六國中第一個被滅的國家。

馬陵之戰,韓國本想借齊國之手削弱魏國實力,卻被齊國將計就計、漁翁得利,走上了“國生”巅峰。

上黨之戰,韓國將上黨之地送給趙國,是爲了將秦禍北引,借趙國之力對抗秦國。計策很成功,經長平一戰,秦、趙二國兩敗俱傷,但上黨終究再也不是韓土。

鄭國渠之謀,就純粹是以小國之心度大國之腹了。韓國修不起鄭國渠這樣的工程,不代表秦國修不起,結果也是如此。

參考資料:《史記·韓世家》

作者簡介:

我是今青,一名文字愛好者,願與你一起品讀曆史,分享人生。