(一)史料故事

公元前316年,西南地區的巴國和蜀國開戰。

原因很尴尬。

蜀國和巴國的關系一直都很緊張,蜀王爲了扼制巴國的勢力,于是將弟弟封爲苴侯,領地在漢中。

結果,也不知怎麽的,王弟跟巴國國王處成了好哥們,交情深厚。

蜀王發現後,很不高興,于是出兵攻擊他的弟弟。

王弟被迫逃到巴國,蜀王隨即向巴國發起攻擊,從而點燃了巴蜀之戰。

巴王明白自己不是蜀國的對手,因此他向秦國求援。

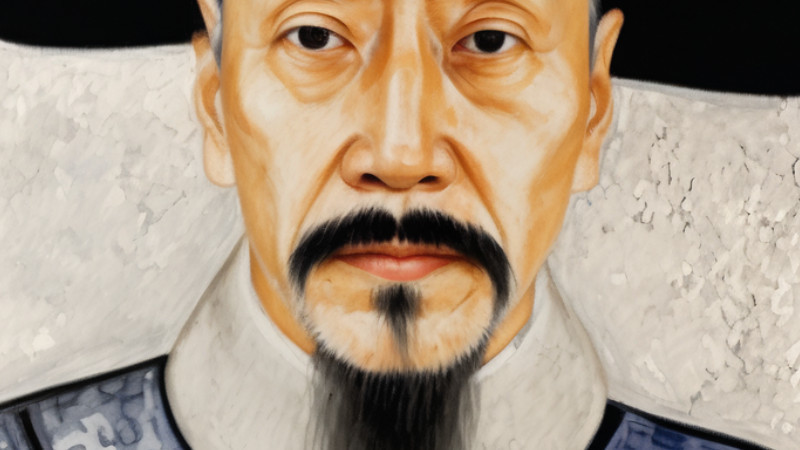

現在,問題抛給了秦惠文王。

是繼續打韓國,還是進軍巴蜀?

他拿不定主意,于是問了群臣。

張儀主張打韓國,理由很充分。

既然魏國現在已經與秦國結盟,那麽可以策動魏國進擊南陽,同時聯合楚國從南方施加壓力,而秦國則封鎖韓國的重要交通線三川,全力攻打新城和南陽,這樣韓國必定無法抵擋。

一旦控制了韓國,就等于控制了東西二周,可以占據九鼎,甚至挾天子以號令諸侯,實現霸業。

至于蜀地嘛,地勢險峻,攻打下來也得不到太大的實際利益。

司馬錯覺得不對,站出來說了自己的觀點。

伐蜀才能成就秦國霸業。

爲什麽呢?

建立霸業,首先要穩固基礎。

想要國家富強,必須擴張領土;想要兵力強盛,必須讓民衆富足;想要統治天下,必須廣施恩德。

這三者都做到了,那麽霸業就水到渠成了。

目前秦國土地有限,民衆並不富裕,所以應該先從容易的地方著手。

蜀地,是西邊的一個偏僻小國,也是戎翟的首領,趁他們國內混亂,我們出兵占領將會輕而易舉。

占領蜀地後,秦國土地更多,而且他們的物産,也可以讓秦國百姓更富足。

所以,攻下蜀地,天下人不會覺得秦國殘暴;獲取蜀地的全部財富,天下人也不會覺得秦國貪婪。

這樣一來,秦國既能得到實際的利益,又能得到好名聲。

但如果攻打韓國,威脅天子,那就會背上惡名,而且還不一定能得到實際的好處。

更糟糕的是,秦國可能會被視爲不義之國。

現在周朝仍是天下的宗室,與韓國關系緊密。

如果他們聯合起來,再拉攏其他國家,那秦國就危險了。

聽完兩人的建議後,秦惠王決定伐蜀,因爲司馬錯的建議更有說服力。

不知道大家有沒有發現,司馬錯的說服思路,跟我們上篇分析的基本一樣。

1、現狀分析(秦國地少,百姓窮)

2、怎麽改變現狀?

3、辦法一(伐蜀,難度小,能得到大量土地、財富以供養秦國,而又不擔惡名)

4、辦法二(攻韓,難度很大,可能得不是實際好處,而可能被各國群起攻之)

由此可見,高效的說服,思路基本都是一致的。

秦惠王最終聽從了司馬錯的建議,出兵攻打蜀地。

只用了十個月就成功占領,並降低了蜀王的地位,改稱他爲侯,並派陳莊去輔佐他。

自從巴蜀之地(巴國順便也被滅了)歸屬秦國後,秦國的實力更加強大,資源更加豐富,也更輕視各國。

(二)解析

司馬錯說的其實不錯,拿下巴蜀後,秦國霸業可成。

3個原因。

1、防禦銅牆鐵壁

關中和巴蜀,其實是兩個要塞。

關中有“四塞之固”的稱號,就是說你得從四個方向攻打,才能進去。

巴蜀更別提了,四周都是山,敵人想要進攻,得先翻山越嶺,累得夠嗆。

所以,當秦國把這兩個地方連在一起後,就建起了一道銅牆鐵壁。

敵人無論從北路、中路還是南路,都得面臨噩夢級別的難度。

2、進攻隨心所欲

秦國原先就有關中平原作爲跳板,想打誰就打誰。

現在加上了巴蜀,更是不得了。

特別是對楚國,秦國等于是多了幾個進攻點。

以前秦國要攻打楚國,最快的路就是走商洛,現在不一樣了,可以從漢中順著漢水下去,也可以直接從巴蜀順長江而下。

這兩條路,秦國都有上遊優勢,楚國只能被動防守。

3、經濟翻倍了

這一點,是最重要的。

打仗,歸根到底還是拼經濟。

關中平原雖然是個好地方,但土地有限,産的糧食也就那麽多。

要想跟其他六國長期對抗,這點家底顯然是不夠的。

大概來說,陝西的耕地面積約400萬公頃,四川的耕地面積約600萬公頃。

秦國得到巴蜀後,物資翻了一倍!

有了糧食,秦國就能養活更多的士兵,打造更強大的軍隊。

所以,有了關中+巴蜀的組合,秦國就有了統一六國的家底。

司馬遷就曾贊歎,關中雖然只占天下的三分之一,但它的財富卻堪比天下的六成!

他說的關中,並不只是我們常說的那個關中,而是“關中+巴蜀”的“大關中”概念。

千百年來,只要有人能成功打造這個“大關中”格局,一統天下就不是夢。

比如說,漢高祖、隋文帝、唐高祖。

這些赫赫有名的帝王,都是靠著這個“大關中”公式,一步步建立起自己的帝國。

雖然他們統治的時間有長有短,但有一點可以肯定:

以關中爲根基的王朝,都帶有一種與生俱來的戰鬥精神。他們可能在文治上稍顯不足,但絕對不會軟弱可欺。

不過,事情是變化的。

在唐朝之後,關中經曆了巨大的轉變。

糧食生産逐漸衰退,原本自給自足的關中,開始需要外部的支持才能維持。

甚至整個巴蜀的資源都不夠用,還得靠江南的糧食來支援。

正是這個變遷,打破了那個曾經無懈可擊的“大關中”公式。

曆史的重心,也慢慢的從“東西之爭”轉向了“南北之爭”。