《資治通鑒》記錄了無數帝王將相的事迹。

觀察他們的成事經驗,對我們的成長大有裨益。

下面,給大家分享書裏的三句話。

句句都是精髓,值得反複琢磨。

01

“憂先于事,故能無憂;事至而憂,無救于事。”

— 《資治通鑒·唐紀·唐紀五十三》

解釋:提前規劃並做好准備,那麽在事情真正到來時,我們就不會感到擔憂。

相反,如果總是拖延到最後一刻,才開始擔憂,那麽這種擔憂對解決問題來說,已經沒有任何實質性的幫助了。

《禮記·中庸》中有一句話:“凡事預則立,不預則廢。”

成功不是偶然的,而是需要精心策劃和准備。

想象一下,當你面對一個重要場合需要發言時,你會怎麽做?

善于提前准備的人,會在發言前深思熟慮,組織好語言,因此他們的發言總是條理清晰、邏輯通順,甚至能夠出口成章。

同樣,在做事情上,他們也會提前布局,考慮周全,因此在執行任務時總是有條不紊,無論遇到什麽問題,都能遊刃有余地應對。

但說實話,光有准備還不夠,還需要在過程中保持冷靜和專注。

遇到困難了,有些人因爲心急、不自信、怕犯錯,總是急于求助于他人,希望借助外界力量來解決問題。

可以這樣做,但不能總是這樣做。

且不說利益交換,就說一個最簡單的道理。

沒人願意一直幫助弱者。

別人是靠不住的,靠山山倒,只有自己才是最強的後盾。

所以,無論遇到什麽問題,我們都要學會提前准備,獨立思考,靠自己找到解決問題的方法。

這樣,人才能成長。

02

“凡人之情,窮則思變。”

—《資治通鑒唐紀》

解釋:人的本性,往往是到了窮途末路的時候,才會設法改變現狀。

當我們身陷困境時,必須學會主動出擊,尋求改變。

生活中,迷茫是常態。

總是有那麽一些時候,我們會覺得前路茫茫,困難重重。

但其實,這正是我們成長和轉變的契機。

馬克思哲學裏有句話:“世界上除了運動著的物質,什麽也沒有”。

這個世界上,一切都在不斷地流轉變化著。

河流在奔流,季節在更替,連我們自己,也在歲月的洗禮中逐漸成長。

所以,不要害怕變化,因爲變,是這個世界的常態,而不變,才是真正的異常。

有時候,我們會覺得自己一無所有,好像一切都得從頭開始。

但其實,這種“一窮二白”的狀態,恰恰給了我們無限的可能。

一張空白的畫布,可以隨心所欲地揮毫潑墨,正是這個道理。

當然了,人都有惰性。

想成爲更好的自己,就必須克服。

回想起小時候,老師總是耐心地對我們說:“勤奮兒,偷懶沒任何好處。”

沒錯,那些勤奮好學的孩子,他們的努力會轉化爲一張張優異的成績單。

而那些總是偷懶的孩子,只能眼巴巴地羨慕別人。

雖然心裏不服,覺得自己也行,可到頭來呢?

還是躺在自己的安樂窩裏,不願意改變。

所以,“唯有改變,才能拯救”,真是一句至理名言。

03

“能擇善者而從之,美自歸己。”

—《資治通鑒•宋紀》

解釋:選擇別人的長處去學習,慢慢的,那也就成了你的優點。

如果能真心地欣賞他人,那麽這個人的心胸,一定十分寬廣。

當你將別人的閃光點看在眼裏,無形之中,你也在吸收這些優點,漸漸地,它們會變成你自己的寶貴品質。

這是一個潛移默化的過程,長此以往,你會發現,自己也成爲了一個令人稱贊的個體。

優秀的人,總是懂得如何發現並欣賞他人的獨特之處。

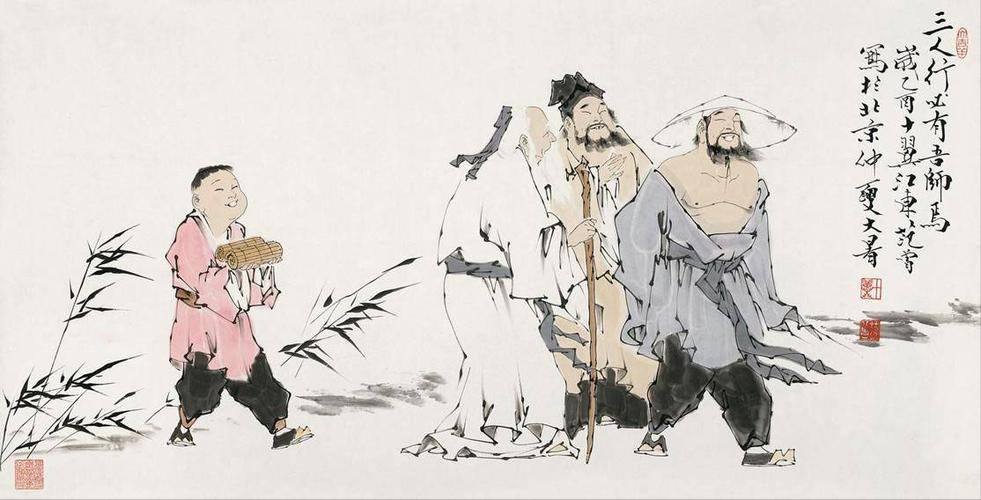

孔子曾說:“三人行,必有我師焉。”

不論走到哪裏,我們願意發掘,總能從他人身上學到些什麽。

當然,關鍵在于,我們要學會“取其精華,去其糟粕”,不斷地學習和進步。

當你懂得發現和欣賞他人的優點時,你其實已經找到了自我提升的捷徑。

人們常說,心之所想,眼之所見。

如果你內心充滿陽光,那麽你看到的世界也將是明媚的;如果你內心懷揣美好,你的視野裏就不太可能出現肮髒和醜陋。

這是因爲,我們的內心世界,往往會影響我們對外部世界的感知。

蘇轼和佛印禅師,曾一同打坐。

蘇轼調侃禅師像一團牛糞,而禅師則回應說,蘇轼像如來佛祖。

蘇轼得意地向妹妹炫耀,蘇小妹卻指出,這其實是哥哥內心的反映。

你內心是怎樣的,看到的世界就是怎樣的。

人與人之間的相處,其實就像是一面鏡子。

你如何對待別人,別人就會如何對待你。

喜歡、欣賞、善待他人,你也將收獲同樣的喜歡、欣賞和善待。

反之,如果你總是以惡意去揣測和對待別人,那麽你也將收獲同樣的惡意。

最後,送給大家一句話:“盛開的花朵,自有蝴蝶來”

一朵盛開的鮮花,它的香氣自然會吸引蝴蝶。而一堆腐爛的瓜果,只會招來蠅蟲。

同樣的道理,當你學會欣賞他人時,你也將成爲一個更有吸引力的人,吸引更多積極、正面的能量向你靠近。

更多幹貨,請關注微信公衆號“周亦見圈子”,送你一本價值500元的《資治通鑒解密》